SEO用語解説 - め

サイトで商品を売るための工夫

商品を売るためのメリットの書き方

商品のメリットを書くことは、商品を売る上で大切なことです。

しかし、商品のメリットを書こうとして、多くの人が「商品の機能」を淡々と並べ立ててしまいます。

商品のメリットとして書いて欲しいのは、商品を購入することで見込客にどのようなメリットが発生するかです。

たとえば「DVDレコーダー」があなたの売りたい商品だったとします。

そのDVDレコーダーには、「600ギガバイトのハードディスク」と「プライバシー機能」がついていたとしましょう。

このとき、「600ギガバイトのハードディスク」と「プライバシー機能」という言葉を並べて書いておくだけでは、見込客にはどのようなメリットがあるのかわかりにくいです。

しかし、「映画100本分以上を録画出来る600ギガバイトのハードディスク」や「プライバシー機能搭載により、パスワードを設定でき、他人にビデオを見られる心配がありません」というように書くと、メリットがわかりやすくなるのではないでしょうか。

商品を購入することでどのようなメリットが発生するのかを、イメージしやすい文章にすることが購入に繋がるメリットの書き方です。

商品のメリットを書くときには、買い手がメリットをイメージしやすい表現にして書くことがポイントです。

使い方がわかりにくい商品

商品の中には、実際に見ただけでは使い方がよくわからない商品というものがあります。

このような商品は、使い方がよくわからないことがネックになり、ユーザーから購入を敬遠されてしまうことがあります。

ユーザーの商品購入意欲を低下させないためには、ユーザーが理解出来る形で商品の使い方を提案することが必要になってきます。

使い方がわかりにくい商品でも、販売者側が「このように使うものです」と使い方をわかりやすく提示することが出来れば、ユーザーの気持ちを購入へ傾けることが出来るでしょう。

ユーザーが使い方がわかりにくいと感じ、そのために売れにくくなっていた商品を、わかりやすく使い方を提案することで売れる商品にすることが出来るのです。

また、競合が多い商品も、他社以上に具体的な商品の使い方を提示することで、ユーザーに買ってもらう確率を上げることが出来ます。

ユーザーが「こんな使い方もあるのか!」と興味を持つような利用事例を掲載することで、売上を伸ばすことが可能です。

使い方がわかりにくい商品や競合が多い商品を売るには、具体的な利用シーンを提案することです。

競合が多い商品を売っていくために、他社との差別点や機能などをアピールし、他社よりも具体的に利用シーンを提案してください。文字だけではなく、画像や、動画を使えばさらにわかりやすくなり、購買イメージが湧いてきます。

物を売るというのは見込み客の要望を辛抱強く聞くことと、その要望に答えるための説明、提案をすることです。

この2つに長けている人だけが他人に物を売るという元々難しいことを誰よりも上手く出来るのです。

そのための努力を惜しまないでください。Webサイト上で見込み客によって求められているのは説明力、提案力なのです。

リポジショニングで商品を転換する

私たちは普段生活している中で様々な物を食べて、様々な道具を使って生活しています。

その生活の中で「靴は履くもの」「お酒は飲むもの」「本は本屋さんで買うもの」と当たり前のように印象付けられて生活しています。これまでの用途やイメージから180度近く転換して、まったく別の次元のものとして商品を再提案することをマーケティングでは「リポジショニング」と言います。

Webサイトをオープンして自社の商品を販売しようとしても売れない時があります。

広告の出し方が悪いのか?マーケティングプランが間違っているのか?Webサイトのデザインが悪いのか?様々な原因が考えられます。

これらの改善をしてもそれでも売れなければ、原因は商品そのものに問題があることがよくあります。

そうした時は商品の良さを別のアングルで訴求する、あるいは異なったターゲット層に販売対象を切り替えるなどして、リポジショニングを試して見て下さい。

ネット販売は決して楽なものではない

ネットで物を売るのは簡単なのでしょうか?

答えはノーです。インターネット上で商品を掲載してさえいれば、何もしなくても商品が売れていき色々な面倒も省くことが出来るので、楽に商売が出来ると考える方がいるかもしれません。

もしそのような考えでインターネット上で商売を始めようと考える方がいるなら辞めた方がよいでしょう。

確かに一時的に楽をして稼げる時期はあるかもしれません。しかしそのような都合の良いことはどんな世の中であっても長続きはしません。

商品が売れるにはちゃんとした理由があり、実際、ネットユーザーは非常にシビアです。インターネットの世界は物理的な形で存在するものは何もありません。

例えば、ある商品を購入しようとある商用サイトにユーザー、見込み客が訪れたとしましょう。そのお店には実際に「いらっしゃいませ」と呼びかけてくれる店員さんは1人として存在しません。

文字として色々な案内がお店に記載されているのみです。ユーザー、見込み客はその案内を頼りに目的の商品がある場所まで一人で行きます。そして、そこに記載されている商品の画像や、説明文を読んで買うか、買わないかを決定します。

このような環境で商品を購入してもらうためには顧客に対して、安心感や信頼性のある情報を提供しなければ何も買って帰ってはもらえないでしょう。

インターネットの世界では、現実世界のお店で物を売買するよりもはるかに、顧客と信頼や安心で繋がり合わなければ成り立たないのです。

Webサイト上で信頼してもらうために必要な情報

Webサイト上で信頼してもらうには少なくとも次のような情報を載せる必要があります:

1、その商品を取り扱うに値する経験や資格

2、既存客に支持してもらっているという証拠

これら2つは具体的には次のようなページを作ることによって提供可能になります:

(1)企業案内

→ 所在地、連絡先、社歴、受賞歴、所属団体等

(2)代表挨拶とプロフィール

(3)スタッフの挨拶とプロフィール

(4)代表やスタッフのブログ記事

(5)お客様の声

→ 単なる絶賛の声ではなく、その企業のどのサービスがどのように役立ったのかを具体的に書いてもらう

(6)相談事例

(7)成功事例(解決事例)

(8)お役立ちコンテンツ

(9)ソーシャルメディアへのリンク

→ いいねボタンの数やフォロワー数の多さは安心につながります。

少なくともこれら9個を揃えて初めてスタート地点に立てると思って下さい。

・死筋商品の排除とは

・商品名にインパクトはあるか

・楽天やアマゾンマーケットプレイス等のモールでは商品を売るな!名前を売れ!!

・極端に単価の高い商材がネットで売れるようになってきている

・シニアは御社を2つの面で助けてくれる!?

・消費者の『価格フィルター』を突破しないと売れないサイトになる!?

利益は顧客に還元する

顧客から頂いた利益をそのまま課税対象にしてよいものでしょうか?

御社が商売で成功して大きな利益が出て、その利益をそのまま享受したいがために脱税を画策した場合と、その利益をそのままキャッシュとして持ち正直に税務署に申告した場合を考えてみてください。

脱税など高度に情報化された今日では至難ですし、そうしたことをする企業は長持ちしないことは新聞などを読めば事例で説明してくれています。

一方、利益をそのまま税務署に申告する場合ですが、一見すると普通のことのように思います。無駄な税金の使われ方をするのであれば、御社にとってもっとも大切な顧客の方々にサービスの向上という形でお返しすることを提案します。

・新商品開発費

・設備投資費

・サービス向上のためのスタッフ研修費

・コールセンター開設費

・ワクワクするような店舗にするための改装費

・サイト運営スタッフの新規雇用費

御社のネットショップ(リアルサイト)を利用している顧客の方々にはその恩恵を得ることをするとまた御社にお返しとして利益が返ってくるようになります。

顧客というのは無意識のうちに「あなたが利益の還元をしようとしているのか?」を敏感に感じ取っています。ぜひ顧客からいただいた利益は、必ず別の形で顧客に還元するようにしてください。そうすると御社と顧客の間によい循環ができて、あなたのビジネスは大きく発展します。

有名な話ですが、米国のアマゾン社は利益のほとんどをさらなる顧客満足度向上のために投資しているということです。

株主からいくら利益を出せとつっつかれても「利益などはいつでも出せる」と突っぱねているということです。

結果はご存知のようにアマゾン社は世界でもっとも成功したネットショップになっています。

アマゾンのサービスに満足した顧客はさらに商品を買い続けてくれるはずです。

私達もこの姿勢に見習うべきではないでしょうか?

【関連情報】

・アマゾンは何故強いのか?米国Googleで2番目に検索されるアマゾンから学ぶものは?

・リアルが弱いサービスのほどんとは米国企業がシェアを取るようになる!?

理想はリピーターが8割、新規客は2割

インターネットを活用して業績を伸ばしている企業の経営者は、伸び伸びと楽しみながら会社を運営していて、なおかつ着実に会社の業績を伸ばしています。

彼らの共通点は、「売上の8割近くがリピーターやロコミによる紹介客で、新規のお客さんの比率は2割程度である」というものです。

逆に、そうした余裕を持てずに、

・「どうすれば新規客を獲得できるか?」

・「広告キャンペーンはどうするのか?」

などということで悩んでばかりいる人達も多く存在します。

新規客の獲得には当然何らかのコストがかかります。最初はアイデア次第でコストは少なくて済むでしょうが、時間がかかるにつれてコストは増えていくものです。

コストが増えればいくら表面上の売上が増えても、結局最後に残る利益は増えてはゆきません。

そこで必要なステップは:

(1) 既存客に働きかけをすると売上ばかりではなく利益が上がり、経営も安定するという真理を認識する

(2) これまで一度でも自分のサイトで商品/サービスを買ってくれた既存客を大事にフォローして、こちらの存在を認識してもらう

(3) 何回も繰り返しあなたの商品を買ってくれる仕組みを作る

(4) 無駄金を使って新規客ばかり追うのを止める

(5) 実際に利益が増大して、経営も安定する

です。

この5ステップを踏んでゆけば必ず利益の上がるビジネスモデルに転化できるはずです。

【関連情報】

・ソーシャルメディア活用を怠ると取り返しのつかないハンディーを背負うことになる!

歴史を前面にアピールする

見込み客にアピールするポイントが何もない企業というのはありません。

ユーザーにアピール出来るポイントが必ずあるはずです。

たとえば、企業の歴史です。

長い歴史がある場合は、それを前面に打ち出してください。

インターネットには長い歴史がありません。新しい企業が活躍しているのがインターネットの特徴です。

社歴の短い若い企業ばかりだからこそ、古い歴史のある企業はアドバンテージを持つことが出来ます。

各ページの看板に、創業年数など会社の歴史を明記しましょう。

このようにすることで、検索エンジからアクセスしてきたユーザーに、企業の歴史を伝えることが出来ます。

会社概要の説明に、「どれだけ歴史があるのか」という企業の歴史を明記するというのも効果的な方法です。

・会社設立のきっかけは?

・創業者の想いは?

・創業メンバーの苦闘

・創業の地のストーリー

・失敗談

・成功談

企業の歴史には様々なポイントがあります。

こうして企業の歴史をアピールすることで、ユーザーは長い歴史のある価値のある会社だと感じ、信用を得ることが出来るでしょう。

企業の歴史をアピールすることは、効果的なことなのです。

ときには、このようなサイトを真似をする企業もいますが、サイトの形式を真似することが出来ても、企業の歴史までは真似出来ないものです。

ライバル社にサイトを真似されたという方は、真似されたことをプラスに考えてください。

真似されるということは、ライバル社に参考にされるほど価値のあるサイトということです。

真似されたことをマイナスに捉えるのではなく、プラスに捉え、新しいコンテンツを作り上げるという姿勢でサイトを作って欲しいと思います。

わかりにくいサイトの問題点

売れないサイトには、ある問題があります。

それは、サイトがわかりにくいというものです。

「サイトが見づらい」「ごちゃごちゃしている」ため、ユーザーにとってわかりにくいサイトになってしまっているのです。

何故、わかりにくいサイトが売れないサイトなのかというと、わかりにくいサイトはユーザーに不満を感じさせてしまからです。

わかりにくいサイトというのは、「探している情報がどこにあるのかわからない!」「情報をすぐに見つけられない!」という不満をユーザーに与えてしまうのです。

これは、わかりにくいサイトの問題点と言うことが出来るでしょう。

売れないサイトをリニューアルする際には、この問題点をクリアすることを考えなければいけません。

この問題をクリアにする方法の一つとして、ページの中にユーザーが検索したキーワードに関連する情報だけ残して、その他は削除するか、他のページに移動するという方法があります。

例えば、ユーザーの検索キーワードが「腰痛治療」だと考えられる場合、ユーザーが探している情報は「腰痛治療」に関する情報だけです。

そのページの中に「腰痛治療」のことだけを書くのがベストですが、万一他の病気の治療について書かれていたらそのユーザーは今は「腰痛治療」のことだけが知りたいのであって、他の病気の治療についての情報は全て「ノイズ」になります。

ノイズを減らしてユーザーがその時知りたいことだけをコンテンツとしてページ内で提供するのが分かりやすいサイトにする方法の1つです。

ページ内に発生するノイズとしては次のようなものがよく見受けられます:

(1)他の商材の情報

(2)広告(画像、テキスト)

(3)サイト運営者がユーザーに見て欲しい他のページへのリンク

こうしたノイズがあるかを客観的にチェックしてノイズを減らすようにして下さい。

そうしないと独りよがりのWebページになり、ユーザーが離脱してしまいます。

以上ですが、こうしたことを配慮した上で売れるサイトへとリニューアルするようにして下さい。

【関連情報】

わかりにくいサイトをわかりやすいサイトに変える

わかりにくいサイトは、ユーザーに「見づらい」「ごちゃごちゃしている」と感じさせてしまいます。

このように感じたユーザーは、サイトに対して「自分の探している情報がどこにあるのかわからない」「情報をすぐに探すことができない」という不満を持ちます。

探している情報が見つけられないサイトでは、ユーザーは商品やサービスを購入することが出来ないでしょう。

欲しいと思っている情報がなければ、ユーザーは商品やサービスを購入するかどうか判断することが出来ないのです。

わかりにくいサイトのままでは、ユーザーに商品やサービスを購入してもらえませんから、サイトをわかりやすいサイトに変えなければいけません。

では、わかりやすいサイトとはどのようなものなのでしょうか?

探している情報をすぐに見つけられるサイトがわかりやすいサイトになります。

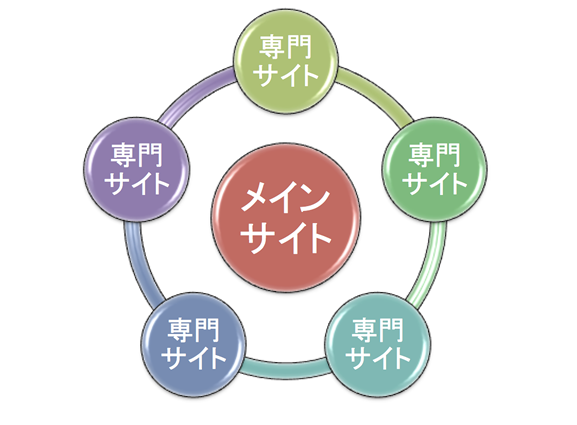

情報を探しやすくする方法として効果的なものが「項目ごとに個別サイトを作る」というものです。

たとえば、「会社案内で1サイト」「直販サイトで1サイト」「IRで1サイト」というイメージです。

ショップならば、ジャンルごとにサイトを制作するということも出来ます。

サイト内にはその項目についての情報しかありませんから、目的の情報を探しやすいサイトになるでしょう。

ただ、このようにいうとサイト毎に独自ドメインを購入して異なったデザインでサイトを作るのは大変と思う方もいらっしゃると思います。

しかし、そこまでしなくても大丈夫です。

一つのドメインの中にそうした個別サイトをディレクトリを生成して開くという感覚で十分です。

メインのサイトが:

www.suzuki.com

会社案内のサイトが

www.suzuki.com/corporate/

で、IR(株主向けサイト)が

www.suzuki.com/ir/

というようにしてそれぞれ10ページから20ページくらいでも構いません。

デザインもそれぞれのサイトは基本的に同じ色使いで、同じレイアウトにして、サイドメニューだけそれぞれのサイトの個別のローカルメニューにして、左上の看板にはそれぞれのサイト名を入れるという軽い差別化で十分です。

少しでもユーザーに見やすいと感じてもらい、成約率を増やしたいのでしたらこうした個別サイトを作るという考え方を検討してみて下さい。

AISAS

AISASとは、どのようなものかわかるでしょうか。

AISASとは、ATTENTION(注意)→INTEREST(興味)→SEARCH(クチコミや価格の調査)→ACTION(クリックなどの行動)→SHARE(共有)の頭文字を繋げたものです。

これは、ユーザーがインターネットで商品を購入するまでのプロセスを表しています。

ユーザーは、「AISAS」の流れで商品を購入すると考えられています。

この流れの中で特に大切になるものが「SEARCH」です。

SEARCHには、比較のキーワードが含まれており、比較検討してから商品やサービスを購入するタイプのユーザーの多くは、比較要素を含んだ複合キーワードを使用して検索エンジンで検索します。

勝負ページでは他社の商品やサービスと比較して見せることが大切なのですが、これはユーザーが商品を購入するまでのプロセスの中に「SEARCH」が含まれているからだと言うことが出来ると思います。

比較することで差別化を図ることができ、商品やサービスの魅力をさらに強くユーザーに伝えることが出来ます。

そして、他社と比較し、優位性を示すことで、ユーザーの購買意欲を刺激することが出来るのだと思います。