SEO用語解説 - す

危険なSEOスパムの意味とGoogleからのペナルティーを避ける方法

SEOスパムとは?

SEOスパムとは検索エンジン上位表示対策をする上で行う検索エンジンを騙すインチキ行為のことを言います。SEOの世界では単に「スパム」と言わることがあります。

表的なSEOスパムには次のようなものがあります。自社サイトに実施しようとするSEOの手法がスパムにならないように注意しましょう。

検索エンジンだけに読ませる文章

検索エンジンだけが読める文字を記載するのは、SEOスパムだと解釈されます。これは、検索エンジンに読める文字を使用して、ページ内の内容と無関係な人気のある単語をたくさん記述しておくことで、実際の内容とは無関係な検索語での検索結果に表示させることができるのが原因です。検索エンジンにだけ読める文字になるのは、、背景色と文字色を同色にする、文字サイズを非常に小さくする等があります。

検索エンジンはHTMLソースを直接読むため、色や文字サイズはあまり重要視しません。したがって、人間には読めないけれども検索エンジンには読める文字を表示させようと考えてしまうSEOスパマーが出てきてしまいます。文字色を背景色と同じにするとブラウザを使う検索エンジン利用者には何も表示していないように見えます。また、lptのような非常に小さな文字サイズを使うと、閲覧者には点にしか見えません。

ページ内への過剰な目標キーワードの詰め込み

ページで扱われている話題を把握するために検索エンジンは、「キーワード出現頻度」を参考にします。最適化したいキーワードをページ内に多く記載することで、キーワードの出現頻度が高くなるため、検索エンジンに話題を伝えやすくなります。

しかし、同一のキーワードを大量に詰め込むことは、SEOスパムとみなされますので、使用することは避けましょう。たとえページ内のキーワード出現頻度の割合が低くても、単純に単語を列挙しているだけの場合は、SEOスパムとして扱われる可能性はあります。基本的に単語を列挙するのは避けておきましょう。

スパムにならないようキーワード出現頻度に注意が必要です。

最適化したいキーワードをただ列挙するだけで、キーワード出現頻度を向上させようとするのは逆効果なので注意が必要です。多くの検索エンジンはそのような手法をスパムだと解釈します。

ページ内のキーワード出現頻度を分析してください。キーワード出現頻度を解析するツールには:

・キーワード解析

http://www.keyword-kaiseki.jp/

ページ毎にキーワード出現頻度を分析するソフト

・SEOロボットドクター

https://www.ajsa-members.com/seo-tool/seo-robotdoctor/

サイト内の全てのページのキーワード出現頻度を分析するSEOソフト

等があります。

キーワードをある程度含むことができたら、実際にどれくらいの頻度になっているのかこうしたソフトを利用して、チェックしましょう。URLを指定するだけで、そのページ内の頻出キーワードを割合順に表示してくれます。

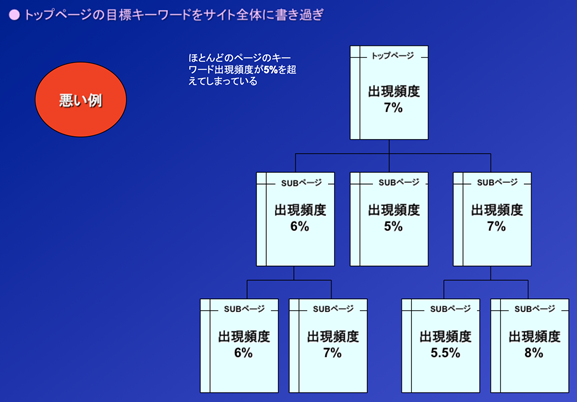

トップページは6%、その他サブページは4%を超えるとスパムになるリスクがあるということが分かっていますので、それらの数値は超えないように注意してください。普通に文章を書いて、これらの数値を越えてしまうようなことは、まずありません。

ブラウザと検索エンジンで異なるページを見せる

CGIやWebサーバの設定を使用することにより、ユーザーのユーザーエージェント名を判別して、異なる内容を見せることができます。これは、ブラウザと検索エンジンのクローラーとで表示内容を異なったものにする事ができるということです。

これを悪用すると、ブラウザで閲覧した場合には通常のページを見せ、検索エンジンのクローラーに対しては、人気のあるキーワードを多く含めるなどしたアクセスアップ用のページを見せることが可能です。上記のようなことを防ぐため、クローラーにだけ異なる内容を見せることも、SEOスパムと解釈されると心がけましょう。

画像のALT属性(代替文字)への目標キーワードの不自然な記述

代替文字は画像が表示される限り、ユーザー、見込み客には確認できません。その特性を悪用し、検索エンジンに対して、画像と関連性のない無関係な文字列を大量に含めることは厳禁です。検索エンジンはそれをスパムと判断し、自社サイトがペナルティの対象になる可能性があります。

代替文字には、画像を正しく表現する文字列だけを記述するようにしましょう。さらに、画像に対する表現が薄れない程度にキーワードを含めると、SEO面でもう有効活用できます。スパム的な例を挙げると、同一の単語を何度も列挙したり、大量の文章を小さな画像に記入したりするのは禁物です。

先日も、グループコンサルティングに美容関連のサイトの方が相談してくれた時に、ALT画像への目標キーワードの過度な詰め込みに気が付き、それらを削除したら目標キーワードで80位台だったのが一気に16位まで順位が回復した例がありました。

大量に列挙される単語は、検索エンジンはそれを重要な単語だとは判断しません。悪質なスパムの場合には、ページそのものだけではなく、同じドメインのサイトにある全てのページにペナルティが科せられてしまいます。また、画像サイズが小さいのにもかかわらず明らかに代替文字が多すぎる場合も、スパムと判定される可能性が高くなります。小さな画像の代替文字に長文を入れないように注意しましょう。

タイニーフォント

タイニーフォントとは、小さな文字をWebページに組み込んでキーワードの出現率を上げるSEOスパムの一種です。タイニーとは「極めて小さい」という意味で、フォントサイズが1程度の小さな文字をWebページに埋め込むことです。

ブログや掲示板等のコメント機能へのスパム投稿

ブログや掲示板等のコメント機能のあるページを公開してから時間が経つと、サイトにスパム投稿が増えてきます。スパム投稿を放置しておくとで、Webサイト自体の印象が悪くなります。そのためにも事前に以下のようなスパム対策を施すことが重要です。

投稿は一時保留にし、承認してから掲載する

すべての投稿を承認制にする方法もあります。この場合、管理者が承認するまでは掲載されないことになってしまいますが、スパムが掲載されてしまうことは完全に防げます。しかし、この場合、投稿量が多くなってくると管理作業が大変になります。スパム自動判定機能のあるツールを使う

CMSやブログツールには、スパムを自動判定して掲載を保留する機能を特つものもあります。そういった機能を活用すれば、スパムをある程度は自動的に防げます。最初からそうした機能がなくても専用のプラグインを導入することも可能です。URLの記述を禁止する

スパム投稿の目的の多くは、特定のサイトヘの誘導です。そのため、本文中にはURLが含まれる可能性が非常に高いと考えられます。従って、URLが記述されている投稿をすべてブロックしてしまうことでも、スパムの多くを防ぐことが可能です。

本文に日本語が含まれない場合は拒否する

掲示板やコメント機能のあるページが日本語サイトの場合、投稿本文に日本語文字が必ず含まれると考えられます。そこで、日本語文字が1つも含まれていない投稿を自動的に拒否することで、外国からのスパムを防ぐことが可能になります。

隠しリンク

隠しリンクとは、SEOスパムの一種で、クローラーにクロールされることを意図しているが、ユーザーからは見えないように設置されたリンクのことです。タイニーフォントを使用したり、背景と同じ色でリンクテキストを設置したりすることです。

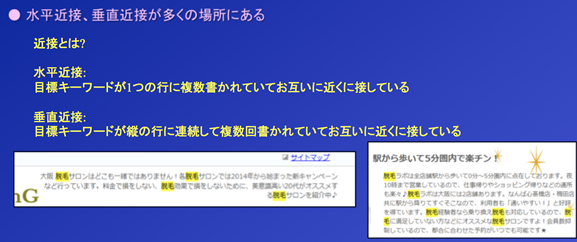

キーワードの近接

近年の検索エンジンは、内部要素に対して過度のSEO対策を施したページに、検索結果の上位に表示されないようにするというペナルティーを課すようになりました。これによって、Webページへ過度にキーワードを入れ、そのキーワード同士の距離が接近しすぎたページは、Google等の検索エンジンの検索結果の上位に表示されなくなりました。

サイトにあるWebページに書かれている目標キーワードと目標キーワードが、どれだけ近くに書かれているかの度合いがキーワード近接度と呼ばれているものです。サイトにあるWebページの一つの文中に、目標キーワードが何度もでてきて、そのキーワード同士の距離が近すぎた場合、キーワード近接度が高いことになり、ペナルティーの対象となる可能性が出てきます。

ペナルティーを回避するためにも、キーワードの近接度が高くなりすぎていないかのチェックは頻繁に行ってください。近接度が高すぎると感じた場合は、近すぎるキーワードを削除したり、違うキーワードを含む文章を書き加えることで近接度を調整することが必要です。上位表示から外されることのないように、キーワード近接度を常に注意しておくことが重要です。

無関係なサイトとの相互リンク

以前のSEOでは、とにかく被リンク元を増やすと検索順位が上がるという傾向が強かったため無関係なサイトとの相互リンクが有効な被リンク獲得テクニックでした。しかし、Googleがペンギンアップデートという過剰SEOに対するペナルティーを導入し年々強化してきた結果そうした手法は効果があるどころか、逆効果になり検索順位を下げる原因になりました。

今でも相互リンクはある程度許されていますが、それはあくまで関連性の高いサイトとの相互リンクだけです。無関係なサイトとの相互リンクは避けるようにしてください。

SEO目的のサイトからのリンクをしてもらう

Googleが嫌うもう一つの被リンクのパターンは、ユーザーのためだけに作ったサイトではなく、リンク先の検索順位を上げるだけのために作ったサイト、つまりSEO目的のサイトからリンクを張ってもらうことです。SEO目的のために作られたサイトからリンクを張ってもらうことは避けて下さい。

広告としてリンクを張ってもらう時にrel="nofollow"属性をつけない

Googleは広告料金を払ってリンクを張ってもらうことは禁じていません。ただし、広告掲載サイトからリンクを張ってもらう場合はリンクのタグにrel="nofollow"という属性を追加してもらうようにして下さい。そうすることにより有料リンクを購入したというペナルティーを受けなくて済むようになります。しかしrel="nofollow"の属性のあるリンクのタグでリンクを張ってもらう場合はリンクの効果は全くありません。広告によるリンクにはSEO効果を期待してはいけません。

スパム的な手法は絶対に避ける!

スパム的な手法を施行してしまわないよう用心しましょう。SEOにもSMO(Social Media optimization : ソーシャルメディア最適化)にも、スパムと呼ばれる実施してはならない手法があります。SEOでは、これまで説明してきたように検索エンジンにのみ読める方法でキーワードを列挙したり、複数のサイト間でリンクファームを構築して意図的に被リンク数を向上させたりするなどの方法がスパムです。

ソーシャルメディアにもスパムはある!

SMOにもスパム的な方法が存在します。スパムをしていることが発覚すると運営企業によってアカウント停止処分という厳しい処分が下されます。これを避けるためには特に以下の2点に注意しましょう。

大量のダミーアカウントを使ってブックマークする

ソーシャルブックマークの場合、ユーザー1人でもいくつでもアカウントを取得可能です。これを利用して、ダミーアカウントを大量に獲得し、ご自身のサイト内のページをたくさんブックマークすれば、ご自身のサイト内のページをあたかも人気ページであるかのように見せかけることができます。この行為は、意図的にブックマーク数を操作する行為である為、ソーシャルメディアスパムとみなされます。無関係なトラックバック

ブログ内のトラックバック機能は、自分のエントリ内で相手のサイトに関して言及したという事象を伝えるための目的で存在します。それを活用し、お相手側のページからご自身側のページにリンクを設けることが出来ます。しかし、お相手のサイトに関して何も言及せず、無関係な内容をお相手側にトラックバックを送ることは、リンクを獲得する目的の宣伝トラックバックと解釈されます。このようなトラックバックも、ソーシャルメディアスパムとみなされます。以上がSEOスパムとSMOスパムの概要と注意点です。絶対にこうしたことをしないようにご自身だけではなく、社内、取引先にもスパムをしないよう注意を促して下さい。

【関連情報】

・ブラックハットSEOとホワイトハットSEO

TDP(トップページダウンペナルティ)の解消法

TDP(トップページダウンペナルティ)現象の問題を解決するには、

・キーワード密度

・キーワード出現頻度

・キーワード近接度

などが大きく関係してきます。

TDP(トップページダウンペナルティ)現象というのはこれまでGoogleで検索した時に自社サイトのトップページが検索にかかっていたのに、突然トップページではなく、他のページが検索にかかってしまうという現象のことを言います。

SEO(検索エンジン最適化)用語で説明される、過剰なSEOの行き過ぎを改めることで問題が解決できるでしょう。

【関連情報】

・Googleが最後のペンギンアップデートを実施!その特徴と対策は?

ミラーページのペナルティ

サイトの中に、上位表示を狙っているトップページと似た内容のページが存在する場合、Yahoo!検索からペナルティが課せられ、トップページが検索結果から消されてしまうことになります。

Yahoo!検索のロボット検索エンジンであるYSTは、トップページと似ているページを見つけると「トップページと同じページを故意に作成してページを水増ししている」と判断します。

これによって、トップページにペナルティが与えられることになってしまうのです。

サイト内にペナルティを受けるほどのキーワード近接がなく、サブページにキーワードの書きすぎがない状態でペナルティが課せられた場合、このミラーページのペナルティを疑ってみたほうが良いでしょう。

ミラーページのペナルティは「一つのサイトの中にトップページと同じか非常に似通った内容のページを存在させるとトップページにペナルティが課せられる」というものです。

たとえそれが、意図せず偶然に起こったことでもYSTには関係ありません。

意図して行ったものも、偶然に起こってしまったものも、YSTにとっては「トップページを故意にダビングしてページを水増ししていること」に代わりはないのです。

ペナルティを課せられて初めて気づくというようなことのないように、注意することが必要でしょう。