SEO用語解説 - H

Googleが求めるサイトの品質とは?

執筆:一般社団法人全日本SEO協会代表理事 鈴木将司

作成:2021年11月8日

最近Google検索をしていて気がついたことが一つあります。

それは主観的な意見を述べているWebページやブログ記事が検索で上位表示することが少なくなってきているという発見です。

Googleがコアアップデートというアルゴリズムアップデートを2018年に実施する前までは、特定の企業を攻撃するサイトや、個人に対して誹謗中傷するようなページが上位表示していました。

また、一方的に「日本一の・・・」だとか、「有名マスコミで紹介された・・・」と大々的に書いていながら、その根拠や情報ソースを明かしていないページも上位表示しているケースをよく見かけました。

しかし、コアアップデートが実施された2018年中旬から徐々にそうした客観的ではない主張や意見を載せているページが私達の知らぬ間にまるで神隠しにあったように検索の上位表示から消えていったのです。

その理由を探るためにコンテンツの客観性について詳しく説明しているGoogleが発表している重要文書を1つ発見しました。

その重要文書とは:

質の高いサイトの作成方法についてのガイダンスhttps://developers.google.com/search/blog/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality

というものです。

Googleで上位表示をする条件の1つは「サイトの品質を高くすること」です。

品質が低いコンテンツが多数あるサイトは他の点がどれだけ優れていても上位表示をすることは困難です。

Googleは2つの公式文書である:

1、Google のコアアップデートについてウェブマスターが知っておくべきこと(2019年8月)

https://developers.google.com/search/blog/2019/08/core-updates

2、「質の高いサイトの作成方法についてのガイダンス」( 2011年5月)

https://developers.google.com/search/blog/2011/05/more-guidance-on-building-high-quality

を発表し、サイト運営者に対してアドバイスをしています。

これら2つのGoogleが発表した公式情報を読み解くと具体的な品質改善の方向性が見えてきます。

Googleによる品質についての1つ目のアドバイスは:

● 見出しやページタイトルは、内容を説明する有用なものになっているか。

● 見出しやページタイトルは、コンテンツを誇張したり、読者に強いショックや不快感を与えたりするものでないか。

とういうものです。

ここには「見出し」、「ページタイトル」についての注意事項が書かれています。

上位表示を目指すページの「見出し」、「ページタイトル」がそのページのコンテンツとギャップが生じていると上位表示が難しくなるということです。

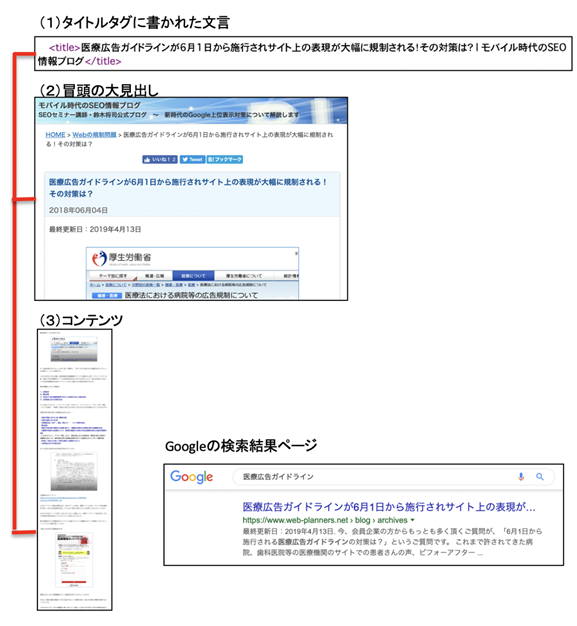

ここで言う「見出し」というのはページのタイトルのことです。ページのタイトルというのは下の例で言うと(2)冒頭の大見出しの部分です。

通常、この部分に書かれた文言はそのままそのページの(1)タイトルタグ に表示され、Googleの検索結果ページにはそれがそのまま表示されます。

検索ユーザーが最初にWebページの情報を目にするのはGoogleの検索結果ページです。

そのため、この部分にいい加減なことを書いてしまうと検索ユーザーに非常に悪い第一印象を与えることになります。

この部分の注意点の1つ目は、ページの内容を忠実に表す大見出しを書かなくてはならないということです。

検索結果ページに表示されているWebページの大見出しとページの中身(=コンテンツ)に矛盾があるとユーザーは「騙された」という印象を抱くことになります。

そしてそうした事態が生じるとユーザーはそのページを見たくなくなってしまい、検索結果ページに直帰することになるでしょう。

その理由は、約束が破られたからです。

ユーザーはGoogleを信用しています。そのGoogleが提供する検索結果ページには嘘の情報があってはならないのです。

ページタイトル(大見出し)には必ず真実の情報を書くようにして下さい。少なすぎず多すぎずです。ページの内容が100あるとしたら100近くの情報を表現しましょう。

例えば、ページの内容がインプラント治療とメリットとデメリットを専門家が解説するものであったとしたら、ページタイトルは「インプラント治療」だけでも不十分ですし、「インプラント治療のメリットを考える」だけでも不十分です。

「インプラント治療とメリットとデメリット」と書けば80%くらいは表現できています。さらに「インプラント治療とメリットとデメリットを専門家が解説」と書けば100%に達するでしょう。

ページタイトルに関してはここでGoogleはもう一つ重要なアドバイスをしています。それは「コンテンツを誇張したり、読者に強いショックや不快感を与えたりするものでないか。」というアドバイスです。

ページタイトルには誇大広告のように実際のコンテンツよりも遥かに価値があるように書くことは避けましょう。専門家が書いていないのに「・・・専門家が解説」と書いたり、数年前に作った古い情報なのに「2021年最新版!・・・」と書くのも危険です。

裏切られたと感じたユーザーは誇大広告的な大げさなページタイトルに釣り合わないページを見ると、そのサイトからGoogleの検索結果ページにすぐに戻ろうし、直帰率が高まります。直帰率が高くなるとGoogleからの評価が下がり検索順位が下がりやすくなるので気をつけましょう。

● 自らブックマークしたり、友人と共有したり、友人にすすめたくなるようなページか。

● コンテンツは、雑誌、百科事典、書籍に掲載または引用されるような価値があるか。

● 記事は、雑誌、百科事典、書籍に掲載または引用されるような価値があるか。

次の重要アドバイスは自分のWebページのコンテンツを「自らブックマークしたり、友人と共有したり、友人にすすめたくなるようなページか」、「コンテンツは、雑誌、百科事典、書籍に掲載または引用されるような価値があるか」という問いです。

これは具体的に言うと商業レベルの品質があるコンテンツかということです。商業レベルのコンテンツの最大の特徴は画像が豊富なことです。文字主体の出版物の売上は落ちてきている一方で、写真や絵が主体の出版物の売上は伸びていることは書店を訪れれば明らかです。

文字ばかりのWebページは論外ですが、ヘッダー画像が1枚だけ載っているようなページも文字主体のページでしょう。

1つのページに300文字から350文字くらいの文章を書いたらそこで述べていることを象徴するような画像か、より読者に理解してもらうためのビジュアルエイドとしての画像を1枚載せるという頻度が理想です。

もはや、一人だけの力でライティング、ウェブ制作をするのは困難になってきていることは明らかです。社内で分業体制を敷くか、工程の一部を外注することも検討すべきでしょう。

しかし、むやみにライティング業務を外注するとコンテンツの質、信頼性が下がるので・・・

- 消費者視点のテーマの記事は外注する

- 専門知識が必要とされるテーマの記事は内製する

という体制を敷くことを考え見てください。ただし、社内の専門家がライティングする時間がない場合も多々あります。その場合は社内の専門家に別の人が音声取材をして、その録音データを外注先に渡して文字起こし、清文作業をしてもらうと効率的です。

「検索エンジンで上位に表示することだけを狙って作成された」記事を書くというマインドでは失敗します。読者に満足してもらうための記事を書くことが上位表示の絶対条件になってきているということを忘れないでください。

● コンテンツに、主要なコンテンツを妨害したり注意をそらしたりするほどの大量の広告が掲載されていないか。

● 記事に、主要なコンテンツを妨害したり注意をそらしたりするほどの大量の広告が掲載されていないか。

次にGoogleが述べているのが「コンテンツに、主要なコンテンツを妨害したり注意をそらしたりするほどの大量の広告が掲載されていないか」という指摘です。

無料でコンテンツを提供しているサイトの定めとしてよくあるのが、無料コンテンツの費用を回収し、利益を出すために無料コンテンツが載っているページに広告を掲載することです。

無料のファイルシェアサービスのギガファイル便や、Yahoo!ニュースなどには非常にたくさんの広告が掲載されています。

これら2つのサービスはすでに非常に人気があるのでGoogleで上位表示されなくても一定のアクセス数を得ることが出来るでしょう。

しかし、知名度の低いサイトがたくさんの広告を貼るとユーザーに嫌われるリスクが高まります。ユーザーが無言であることをいいことに無神経にたくさんの広告をページに貼り付けることは避けましょう。

ユーザー体験を悪化させないためには広告コンテンツは目立たない場所に移動して、数も減らしましょう。

広告はユーザーが求めるメインコンテンツを消費するのに邪魔な存在です。

広告はメインコンテンツを邪魔しないように・・・

- ファーストビューに広告は1件程度の表示に

- 文中に頻繁に広告を掲載しない

- 画面全体にポップアップするインターステシャル広告は避ける

- 同じ内容の広告を同じページに複数張らない

- メインコンテンツに無関係な広告や読者の属性と関連性の低い広告の掲載は避ける

という点に注意してください。

● コンテンツは、モバイル デバイスでも適切に表示されるか。

品質面でのGoogleからのアドバイスの最後は「コンテンツは、モバイル デバイスでも適切に表示されるか」という問いです。

モバイルファーストインデックス時代の現在、サイト内の全てのページをモバイル対応するのは常識です。B2Cの業種のサイトのアクセス解析ログを見ると8割上のユーザーがスマートフォンユーザーであることは珍しくありません。B2Bの業種のサイトでもスマートフォンユーザーの比率が4割から6割あるところもよく見かけます。

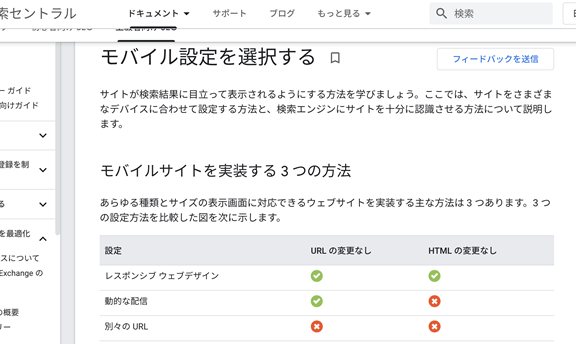

サイト内の全てのページをモバイル対応しましょう。その方法でGoogleが最も推奨しているのはレスポンシブWebデザインです。この方式だと1つのHTMLファイルにモバイル用ページとPC用ページを表現するためのソースコードとコンテンツを載せることが出来ます。それにより制作費や更新の手間を少なくすることが可能になります。 https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-seo/?hl=ja

以上が品質に関するGoogleからのアドバイスです。

品質を高め読者の期待に応えてください。その結果、あなたのサイトのサイト滞在時間が長くなり、直帰率も下がり検索順位アップへの道が拓けるようになります。