SEO用語解説 - ち

直帰率を下げるための3つの施策

Webサイトを運営して売り上げを伸ばしたいなら、自社サイトに注目を集めないといけません。

Webサイトを持つなら、見に来てくれる人を増やす努力が必要ですが……、ただ、集まった人がすぐに引き返してしまうようではいけません。

そこで目を向けたいのが、自社サイトの各ページにおける「直帰率」。この数字を調べるだけでも、自社サイトをブラッシュアップしておおぜいのネットユーザを集めるための手掛かりをたくさんつかむことができます。

そもそも「直帰率」とは? 何を意味する言葉?

1.直帰率の定義とは

「直接、帰る確率」というセンテンスを縮めたのが「直帰率」。早い話、サイトに来てくれたネットユーザがそのページから引き返してしまう確率を意味します。

※では、どこに帰るのでしょうか? それは、GoogleやYahoo! JAPANのような検索エンジンのサーチ結果に……、ということが多いでしょう。

ただし今は、FacebookやTwitterといったSNS等からやってくるパターンも目立ちます。

もう少しさかのぼって説明すると、検索結果に並んだたくさんのWebサイトの中から、ネットユーザは興味を持ったサイトを選んでクリックします。その際に訪問したWebページのことを、専門用語で「ランディングページ(着地ページ)」と呼びます。

ところがこのランディングページが、期待したほど面白くなかったらどうでしょうか?そのページの内部には、いろいろなリンクが張ってあるかもしれませんが、それを無視してユーザは検索結果に引き返してしまうでしょう。

直帰率は、このような「さっさと検索結果に戻ってしまうネットユーザの割合を示す概念」だと考えると、わかりやすくなります。

2.直帰率の計算

そのランディングページを訪問した100名のうち、ブラウザにある「戻る」を使ってただちに検索結果に帰ってしまう人が20名いたとき、20÷100=0.2(20%)。この計算結果が「直帰率」です(つまり、計算方法はとても簡単です)。

もしすぐ帰ってしまう人が50名に増えたら、そのときは直帰率が50%に、2.5倍に跳ね上がったことになります。

※「ランディングページ内からリンクされている某ページを次に訪れてから、検索結果に帰った」場合は、直帰したものとはみなされません(ランディングページから「直接帰った」・・・わけではありませんから)。

3.直帰率と離脱率の違い

直帰率と、混同されがちなデータに「離脱率」があります。

この2つを改めて対比させてみると・・・

- 直帰率:Googleの検索結果からランディングページを訪れたユーザの中で、そのページしか見ないまま戻ってしまったユーザの割合

- 離脱率:ランディングページを訪れてから、そのページ内での体験から離脱したユーザの割合

※離脱率において対象となる「体験」はさまざまです。

- 「その次のページくらいまではチェックしたものの、その後ブラウザを閉じてしまったユーザ」

- 「ブラウザは閉じていないものの、途中でPCやスマホを放り出してどこかへ行ってしまったユーザ」

等は、「離脱した」と判断します。

直帰率は低いほうがいい? 比較したほうがいい?

1.直帰率とSEOの関係

さて、直帰率は低いほうがいいでしょう。せっかく自社サイトに来てくれたのなら、そのユーザには帰らずにじっくりとサイト内を見て回っていただきたいですし、できたら商品の注文や問い合わせといったアクションを起こしていただきたいものです。

もっとも直帰率が高まったときのデメリットは、それだけではありません。Googleからの評価にも大きく影響してしまいます。すなわち、SEOの観点で見ても重大です。

Googleは精緻なシステムを持っており、日本を含めた全世界に存在するおびただしい分量のWebサイトすべてを、実は調査しています。そしてGoogleのアルゴリズムは、各サイト各ページの直帰率に関しても、調査しています。

では、直帰率は何を示すのでしょうか?

- 直帰率が低いWebページ≒ユーザにとって、メリットが豊富なWebページ

- 直帰率が高いWebページ≒ユーザにとって、プラスになるコンテンツが足りないページ

このような傾向をGoogleはつかみ取っているため、「直帰率が低いWebページは積極的に評価しよう」とGoogleは判断している、そうお考えください。

2.直帰率の比較と研究

直帰率はSEOを追求して、自社のWebサイトの価値を高めておおぜいのユーザを集める上で重要な研究材料です。特に、自社サイトの競争相手のサイトの直帰率を調査することがおすすめです。

競合するサイトの直帰率が低い場合は、その秘密をぜひとも探り出すべきです。 たとえば、

- 書かれている文章がとにかく魅力的である

- ユーザの目を引き付けるような動画が埋め込まれている

- サイト内の他のページに、巧みに誘導している

- ・・・etc.

といった具合に、ユーザがすぐに帰らないようにする裏ワザが、よく探したらきっと見つかるはずです。

直帰率を下げるために誰でも出来る施策3つ

競争相手のサイトがやっている裏ワザを参考にするという手もありますが、そのほかにも簡単に導入できる対策があります。

1.タイトルとページ内のコンテンツの間に、ギャップを生じさせない

タイトルは、インターネットを使って情報発信する場合はいつも重要です。検索結果でも、ネットユーザの目に最初にとまるのは、そのページのタイトルだからです。

というわけで、どんなページでもタイトルを決めるときは、とにかく来てほしいネットユーザたちに興味を感じてもらえるタイトルにするのがふつうです。

とはいえ・・・タイトルを大げさにしすぎることは推奨できません。

直帰率を上げたくないなら、タイトルとコンテンツ内容の不一致は避けないといけません……タイトルだけを見て期待したユーザが、コンテンツを見て失望するようでは、直帰率は確実に上がってしまうでしょう。

ちなみに↓の記事の場合は、タイトルと記事内容の間にミスマッチがありません。

2.情報の正確さを証明する工夫をする

私が運営するブログ記事内ではGoogle発のニュースを引用する場合、Googleにリンクを張っています。

ニュースを読みに来たユーザは、その情報の引用元が明示されていると自然と安心します。引用元がないと、デマやガセの疑いを持つユーザも出てくるはずです。

したがって、情報源や参照元がはっきりしている場合は、参考サイトのリンクを目立つように挿入することが望ましいです。

3.サイト内に存在する、関連性のあるページへのリンクを張る

自社サイト内に、各内容と関係が深い情報を含んだページがあるなら、サイト内のリンクも積極的に張るようにしましょう。

※そのコンテンツ全体の関連性という意味ではありません。

文章等の各パーツにおいて、そのパーツを詳しく解説するページがサイト内にほかにあるなら、それは関連性の深いページといえます。

直帰率がなかなか下がらない!しかし、慌てる必要があるとは限らない

さて、直帰率を下げるにはどうすればいいのかご説明したばかりですが、実は直帰率は常に低いほうが良い、とは言い切れません。

直帰率の低下にこだわらなくてもよい場合だって、あるのです。

1.直帰率が低くても、アクセス増加や集客に成功する場合

競争相手のページの直帰率を参考にしたり、ユーザにとって役立つコンテンツをページ内に含めたり・・・と、あれこれとがんばっても、実は直帰率が上がってしまうことは往々にして多いものなのです。

では、全日本SEO協会のサイトのデータを引用しながらご説明しましょう。

↓は、ある時期の全日本SEO協会のWebページの直帰率の推移です。3ヶ月分を引用しています。

ご覧のように、直帰率は「84.78%」。きわめて高い割合です。

しかし協会では、これによって大きなダメージを受けたわけではありません。ユーザのアクセス数が減っているわけではないですし、狙っているキーワードでの検索順位も順調です。

実は「ユーザに好まれる記事を自社サイト内や自社ブログ内にアップすればするほど、直帰率が高まる傾向が強い」ことが長年の調査結果から判明しています。

だからといって、アクセス数や検索順位に悪影響が出るとは限りません(むしろ、それらは順調というケースが少なくないのです)。

では、その理由は何でしょうか?

それは直帰率が、Googleのアルゴリズムが調べるデータのごく一部でしかないためです。

すなわち「ユーザの役に立つコンテンツをアップしているのに直帰率が下がってしまう」からといって、それだけでがっかりする必要はないのです(直帰率に関心を持っていただき、直帰率の調査に精を出していただくことは、とてもおすすめですが)。

2.「直帰率が高くて当たり前」という性質を持つコンテンツの場合

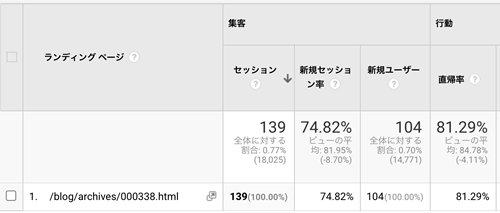

さて、この場では↓の記事のアクセス状況からお話しましょう。

https://www.web-planners.net/blog/archives/000338.html

↓が、この記事ページの分析結果です。

さて、初めての訪問ユーザの割合は? 74.82%と表示されています。8割近くが、いわゆる「新規客」ということです。

そしてセッション数が139となっていますので、ようするに139名近くの方々が、この記事をきっかけに協会のブログに初アクセスをしてくれました。もしこの記事がなかったら、協会のブログを訪れてくださる方々は相当に少なかったはずです。

とはいえ、直帰率は81.29%もあります。8割近くの方々が直帰してしまった、というわけです。しかし協会にとって、これは打撃ではありません。

それは、この記事がニュースを取り扱っているからです。

ニュースを読みたくて検索するネットユーザの目的は、とにかく「新着情報を知りたい」、「気がかりなニュースがあるので、その内容をいち早く確かめたい」だけなのです。

言い換えると、それ以外のことはたいして知りたいと感じていません。むしろ、知りたい情報を収集したらさっさと帰りたいのです……現代人はとにかく多忙ですし、時間を無駄にするつもりはないのです。

まとめ:直帰率にどう取り組むべきか

ユーザを満足させる内容がいっぱいのWebページは、自然と直帰率が低いページになります。競合するサイトの直帰率が低いなら、よく研究する価値があるでしょう。

そして、以下のルールを守ることでも直帰率の低迷は予防できます。

- 内容に合致したタイトルを用意する

- 情報のソースを明示する

- サイト内の関連性があるページへのリンクを設定する

しかし、ユーザに歓迎されるコンテンツの提供に成功しているのであれば、直帰率の低下にこだわる必要はありません。

また、ニュースを記事の題材に選ぶ場合も、直帰率が高くなる傾向が強いことも覚えておくべきでしょう。