���Ȃ��̃y�[�W�̊����x�͂ǂ̒��x�������H

2015�N04��21��

���[�U�[���������ʃy�[�W�ɒ��A����S�ڂ̗��R�Ƃ��čl������̂��E�E�E�y�S�z�����x���Ⴂ

�Ƃ������R�ł��B

�����x���Ⴂ�Ƃ����̂́A���[�U�[�����҂������x����芮���x���Ⴂ�E�F�u�y�[�W���������ɋN������ł��B

�E�F�u�y�[�W�̊����x�Ƃ����̂͗l�X�Ȃ��̂�����܂��B

�i�P�j������

�ŋ߂͂قƂ�nj������Ȃ��Ȃ�܂������A�u�H�����v�Ƃ����E�F�u�y�[�W���̂͂悭����܂����B

�y�[�W�͂���̂ɕ��͂�摜�������Ă����Ђ�����u���̃y�[�W�͍H�����ł��B�ߓ����J���܂��v

�ȂǂƏ����Ă���y�[�W�ł��B

�����ɂ悭�H������̕��̃C���X�g���Ӎ߂��������Ă���C���X�g������܂������ŋ߂͌������Ȃ��Ȃ�܂����B

�H�����̃E�F�u�y�[�W��SEO��ɂ����Ă����[�U�[�ɂƂ��Ă����ł��B

���g���Ȃ��̂Ƀy�[�W�������Ƃ����̂̓��[�U�[�ɂƂ��Ă͎��Ԃ̖��ʂł����A��ЂɂƂ��Ă����A�����グ�ăT�C�g�S�̂̌������ʂ𗎂Ƃ������ɂȂ�̂Ŕ����ĉ������B

�i�Q�j���̌���

�뎚�E����摜�̕\���~�X�������ł�����Ɗ����x���Ⴂ�A�M�p�o���Ȃ��ƃ��[�U�[�͎v�����A����\�������܂�܂��B

�\������Ȃ��摜���P�A�܂��͕�������u���Ă���y�[�W�v�͏C�����ĉ������B

�뎚�E����h�~���邽�߂ɍĊm�F��O�ꂵ�ĉ������B

�i�R�j�蔲��

�N��������ꂽ���Ԃ̒��ŃE�F�u�y�[�W�̍쐬���s���Ă��܂����A������������Z��������Ƃ����Ď�����v���[���e�[�V����������͔̂����ĉ������B

�{���Ȃ�摜���������ق����`���₷���̂ɉ摜������������A�P�O�O�O�������炢�����Ȃ��Ɠ`���Ȃ����b�Z�[�W�Ȃ̂ɐ��S�������������Ȃ��Ƃ����̂��蔲���ł��B

�T�e���C�g�T�C�g�Ȃǂŗǂ�����蔲���͉摜���S�������A�����ɂ�����������A�b�v����SEO��̂��Ƃ����l�����悤�ȓK���ɍ�����悤�ȃT�C�g�ł��B

���������E�F�u�y�[�W�������Ă�����͍�����ł��x���Ȃ��̂ŃO���[�h�A�b�v�����Ė{�C�����o���ĉ������B

�i�S�j���C�A�E�g��������

�u���E�U�ɂ���Ă̓��C�A�E�g������Ă���u���Ă���y�[�W�v���������邱�Ƃ�����܂��B

IE�Ō�������Ȃ��Ă��ACrome�Ō���ƕ���Ă�����AMAC���Ō���Ɣ����Ƀ��E�A�E�g�̃Y��������ȂǂƂ������Ƃ�������ۂ����[�U�[�ɗ^���邱�ƂɂȂ�܂��B

�S�Ă������ɂ��邽�߂ɂ�Mac���w������Bootstrap��lj�Windows���C���X�g�[�����邱�Ƃł��B��������P��̃p�\�R����Windows�����AMac�������@�`�F�b�N���o���܂��B

�i�T�j�����}�K�o�b�N�i���o�[�y�[�W

�����}�K�̃o�b�N�i���o�[�y�[�W���������ʂŏ�ʕ\�����邱�Ƃ�����܂��B

�����Ă������猟�����[�U�[���o�b�N�i���o�[�y�[�W�����ɗ��邱�Ƃ�����܂��B

�������A�����̏ꍇ�͒��A�����P�O�O����������A���ɍ����Ȃ�܂��B

�l�����錴���̓����}�K�̃w�b�_�[����������ƒ��r���[�ȌÂ���Ǝv���邱�Ƃł��B

���ɌÂ��N�����A������������Ă���ƐV�����ꍇ�͗ǂ��̂ł����A���N���O�̓��t���ƌÂ���Ƒ��f����Ē��A�����\�����W��܂��B

�����������Ƃ�h�����߂̑�Ƃ��Ă̓����}�K�̃w�b�_�[������A�����̎葱���̂��ƂȂǂ�S�č폜���邱�ƁB

�����ďd�v�������R�������AQ&A�����邱�Ƃł��B�������邱�Ƃɂ��m�[�}���ȃE�F�u�y�[�W�Ƃ��đh�邱�Ƃ��\�ɂȂ�܂��B

�i�U�j��������������Ă��Ȃ��Č��ꂵ��

�u�ǂށv�y�[�W�ł͂Ȃ��A�u����v�y�[�W�ɉ��P���邱�Ƃ��d�v�ł��B

�����������B�̓����b�Łu�z�[���y�[�W��ǂ�ʼn������v���Ƃ��A�u�˂��˂��E�E�E���̉�Ђ̃z�[���y�[�W�ǂH�v�Ƃ����������͂قƂ�ǂ���܂���B

�ނ���u�z�[���y�[�W�����ĉ������v���Ƃ��A�u�˂��˂��E�E�E���̉�Ђ̃z�[���y�[�W�����H�v�Ƃ����悤�Ɂu����v�Ƃ������t���g���̂ł��B

�u����v�E�F�u�y�[�W�ɂ��邽�߂ɂ́E�E�E

�E�ʐ^�A�C���X�g��}������

�E�\��O���t��}������

�Ȃǂ̍H�v�����Ă��������B

�i�V�j���͂��ǂ݂Â炢

�u����v�E�F�u�y�[�W�͗��z�ł����A�e�[�}�ɂ���Ă͂ǂ����Ă����͂�ǂ܂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��P�[�X�����X����܂��B

���̏ꍇ�̍H�v�́E�E�E

�E�t�H���g��傫���T�C�Y�ɕύX����

�E�t�H���g��ڂɓ���₷���Z���F�ɕύX����

�E�匩�o����傫�����Ĉ�u�Ń��[�U�[���T�����߂Ă�����Ɣ��f���Ă��炦�Ή��ɓǂݐi��ł��炦��悤�ɂ���

�E�{���̍s�Ԃ������ēǂ݂₷������

�E�Ӗ��i���̏�ɏ����o����F�Ⴂ�̑����ő}�����đ匩�o���A�����o��������ڂŃX�L�������邾���Ńy�[�W�S�̂œ`���������Ƃ������ɂ킩��悤�ɂ���

�Ȃǂ̍H�v���������ĉ������B

�ȏオ�y�S�z�����x���Ⴂ�@�Ƃ��������������邽�߂̑�ł��B

�o����Ƃ��납�璅�肵�ĉ������B

����̋L���ł�

�y�T�z���̐M�������s�����Ă���

�Ƃ������̉���Ɖ������@���Ă����Ă��������܂��B

SEO��ƃE�F�u�f�U�C���̓N���X�I�[�o�[����

2015�N04��20��

���[�U�[���������ʃy�[�W�ɒ��A����R�ڂ̗��R�Ƃ��čl������̂��E�E�E�y�R�z��a��������

�Ƃ������R�ł��B

����̓��[�U�[�����҂������͋C�Ƃ͈Ⴄ�E�F�u�y�[�W�ɗ������ɋN���܂��B

�Ⴆ�A���e�֘A�̃L�[���[�h�Ō������ĖK�₵�����[�U�[�͂ǂ̂悤�ȕ��͋C�����҂���̂ł��傤���H

�����������T�C�g���̂�����x�̔������f�U�C�������߂��܂��B

�ɂ��ւ�炸���͂���ʼn摜���قƂ�ǖ����Ƃ����̂ł͗ǂ�����܂���B

�ǂ̂悤�ɔ������Ȃ��̂��A���̃r�W�������f�U�C���ɂ���Ď����ׂ��ł��B

�u���t�H�[���@�����v�Ō����������[�U�[�͂ǂ̂悤�ȃE�F�u�y�[�W�����҂���̂ł��傤���H

�{�H�����A�{�H�O�E�{�H��̂�����r�t�H�[�A�t�^�[�����m��܂���B

���������̐��͂P�������ŗǂ��̂ł��傤���H

���������\���������f�B���O�y�[�W�ɂ������ق��������ɂȂ��ăy�[�W��ǂݐi��ł����ł��傤�B

������������Ηǂ��̂ł��傤���H

�������B�����ʐ^�ł͂Ȃ��A�Y��Ȏʐ^�A�����ۂ��Ȏʐ^�ł͂Ȃ��A�傫�Ȏʐ^�A�܂̓��ɎB�e�����ʐ^�ł͂Ȃ��A���ꂽ���Ɏʂ��ꂽ�Y��Ȏʐ^���A�S�~����G�A�R���̎��O�@���ʂ��Ă���ʐ^�ł͂Ȃ��Y��ȐA��Ԃ��炢�Ă���Ƃ̂ق����x�^�[�ł��傤�B

�w�K�m�̃T�C�g�͂ǂ��ł��傤���H

���ǂ남�ǂ낵����ނ�̔����Ă���悤�ȃT�C�g�̕��͋C�ŗǂ��̂ł��傤���H

AKB�S�W�̏��̎q�̂悤�Ȏʐ^���U��߂�ꂽ�E�F�u�y�[�W�Ɗw��ł̓C���[�W�͂�������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���H

���̉@�̃T�C�g�͂ǂ��ł��傤���H

�����Ȃ莩�R�����͂Ɋւ��鎝�_����ɓ���ȓ��{���p�ꓙ�ȂǂœW�J����͓̂K�Ȃ̂ł��傤���H���̂悤�Ȃ��̂����[�U�[�͋��߂Ă���̂ł��傤���H

���A��h�����Ƃ��P��SEO��ɂȂ鎞�オ���܂����B

���A����Ȃ����߂ɂ̓��[�U�[�����߂镵�͋C��\�����āA�����\������E�F�u�f�U�C���͂����߂��܂��B

SEO��ƃE�F�u�f�U�C�����N���X�I�[�o�[����悤�ɂȂ��ė��Ă���̂ł��B

����̋L���ł�

�y�S�z�����x���Ⴂ

�Ƃ������Ƒ�ɂ��Ē�Ă����Ă��������܂��B

�A�����������y�[�W�͒��A����Ă��܂�

2015�N04��18��

���[�U�[�Ɍ������ʃy�[�W�ɒ��A����Ă��܂��Q�ڂ̌������y�Q�z�A�����̌��@

�ł��B

����͂ǂ��������Ƃ��ƌ����ƁE�E�E

�i�P�j���[�U�[�����Ɍ���ׂ��y�[�W�ւ̓�������������Ȃ�

���[�U�[�����̃y�[�W���������ɂ����Ŗ��������猟�����ʃy�[�W�ɒ��A���Ă��܂��ł��傤�B�܂��A�����G���W���Ō������y�[�W���牽�y�[�W���ǂݐi��ɂ���ȏ㉽��������̂������Ɣ��f����Ƃ����ŗ��E���Ă��܂��͂��ł��B

�����������Ƃ�h�����߂ɂ͂��̃y�[�W�̎��Ƀ��[�U�[����������Ɠ�������̂��A�����b�g��\�������ڗ������N��ׂ��ł��B

���ꂪ�����ł��֘A���������Ǝv���y�[�W�ɖڗ��悤�Ƀ����N��ׂ��ł��B

�����ďo����P�̃y�[�W�w�̃����N�����ł͂Ȃ��A���[�U�[�������őI�ׂ�悤�ɕ����̊֘A���������y�[�W�w�̃����N��悤�ɂ����ق����悢�ł��B

�P���������N��������A���̃����N��ɋ���������Ȃ����ɗ��E���Ă��܂�����ł��B�Q�ȏ゠��Η��E����̂����̃y�[�W�ɐi�ނ̂��Ƃ����[�����P���ł͂Ȃ��A�ǂ̃y�[�W�����悤���Ƃ����I���̎��R�������܂��B

�i�Q�j�����N����������Ȃ�

�֘A�y�[�W�ւ̃����N��ꏊ�ł����A����Ă͂����Ȃ��͖̂{���̕�������̃����N�ł��B

���̂��Ƃ����Ɩ{���̕��͂����[�U�[�͍����œǂ����Ƃ��Ă���̂ł��̒��ɐF�������ς���������N���܂܂�Ă��Ă����߂����Ă��܂����Ƃ����邩��ł��B����͐̂Ȃ���̃e�L�X�g�����N�����������ɂ��ĐF�������ς�����@�ɂ��������Ƃ������܂��B

�ł͂ǂ���������N��ڗ������邱�Ƃ��o����̂ł��傤���H

����́E�E�E

�@�@��Ԍ��ʂ������̂������f�B���O�y�[�W�i�������ʃy�[�W���烆�[�U�[���K�₵���ŏ��̃y�[�W�j�̖{�����I��������ɒi�����s���ăe�L�X�g�����N��ݒu����

�A�@�����PC�T�C�g�̏ꍇ�͉E�����̖������āA�������N���b�N����Ƒ��̃y�[�W�ɐi�߂�̂��Ƃ����C���[�W��^����

�B�@�X�}�z�T�C�g�̏ꍇ�͉E������A�{�L�����e�L�X�g�����N�̉E���ɍڂ��đ��̃y�[�W�ɐi�߂�̂��Ƃ����C���[�W��^����

�Ȃǂ̍H�v�ł��B

�T�C�h���j���[�͂��̃y�[�W�Ɋ֘A����y�[�W�ւ̃����N�ɂ��āA�����[�U�[���ǂݐi�݂������ԂɕύX����

�{�����I��������ȊO�Ŋ֘A�y�[�W�Ƀ����N��ׂ��Ƃ���͖{���̍����A�܂��͉E���̃T�C�h���j���[���ł��B

�����A������������ɕ����̊֘A�y�[�W�Ƀ����N��̂ł͂Ȃ����[�U�[���ǂ݂����Ǝv�����Ԃɂ��Ă��������B

�悭����~�X���T�C�g�Ǘ��҂̎��_�ɗ��������������Ԃɂ��Ă��܂����Ƃł��B

���[�U�[���_�ɗ����Ē��x�{�̖ڎ��̂悤�ɓǂݐi�݂����Ȃ�悤�ȏ��Ԃɂ���悤�ɂ��Ă��������B

�i�R�j�����N���N���b�N����C���N���Ȃ�

���A���������邽�߂̂�����̍H�v�͊֘A�y�[�W�Ƀ����N��Ƃ��ɃN���b�N�������Ȃ�悤�ȃ����N�邱�Ƃł��B

�@�B�I�ɉ����l�����Ƀ����N��̂ł͂Ȃ��A���[�U�[���C�ɂȂ鏑���������邱�Ƃł��B

��̓I�ɂ́u�H�v�������N�e�L�X�g�̈�Ԍ��ɂ��Ă݂���A�u�閧�������܂��v���Ƃ��u�\�I���܂��v�A�u�T��܂��v�A�u���ׂ�v�A�u��r����v�ȂǂƂȂ��߂����������₻����N���b�N����ƂƂ��Ă����̏����ł���̂ł͂Ɨ\��������悤�ȏ������ł��B

�����N���N���b�N���Ă��炤���߂̂�����̍H�v�͉摜�����N�ł͂Ȃ��A�e�L�X�g�����N�ɂ��邱�Ƃł��B

���̉摜�����N�ł͂Ȃ��A�e�L�X�g�����N�ɂ���̂��Ƃ����Ɖ摜�����N�͋Â����摜�ɂ������قǃo�i�[�L���̂悤�Ɍ����Ă��܂�����ł��B

���m�肽������T���Ă��錟�����[�U�[�͎�ϓI�ȏ������Ƃ̍L�����������̂ł͂Ȃ��A�q�ϓI�ł킩��₷������T���Ă��܂��B���̂悤�Ȏ��͍L���Ɍ�������̂̓N���b�N���ꂸ�ɖ�������邱�Ƃ��N���܂��B

�����������Ƃ�����邽�߂Ƀo�i�[�L���̂悤�ȉ摜�ɂ�郊���N�͔����ăV���v���ȃe�L�X�g�����N�ɕύX���Ă݂܂��傤�B

�i�S�j�T�C�g���������o���Ȃ�

���A����������S�ڂ̍H�v�́A�T�C�g�������̌�������S�y�[�W�ɐݒu���邱�Ƃł��B

�����f�B���O�y�[�W���₻�����烊���N�������Ă���y�[�W�ɋ����̂�����̂�������Ȃ��ꍇ�A���[�U�[�̓T�C�g������������Ƃ������Ƃ�����܂��B

����Ƃ̃T�C�g��L���ȃT�C�g�ɂ͕K���Ƃ����ėǂ��قǃT�C�g���������o����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�č��ŗL���ȃT�C�g�v���_���������Ă���Shari Thurow����̓T�C�g����������ݒu����ƒ��A����������A�T�C�g�؍ݎ��Ԃ������Ȃ�Ƃ�������Ă��܂��B

�T�C�g�������̌�����������A�����̂䂭�������ʂ����\�������������玟�̃y�[�W�ɓǂݐi��ł����m�������܂�܂��B

�\�Ȍ���ݒu���������Ă��������B

����̋L���ł�

�y�R�z��a��������

�Ƃ������Ƒ�ɂ��Ē�Ă����Ă��������܂��B

Q:�ǂ�����Β��A���������邱�Ƃ��o����̂ł��傤���H

2015�N04��17��

A:���A���������邱�Ƃ͔��ɏd�v�ł��B���A���������Ƃ������Ƃ͂��̃y�[�W�͌����L�[���[�h�Ɗ֘A�����Ⴂ�Ɣ��f����Google���������ʂ������邩��ł��B

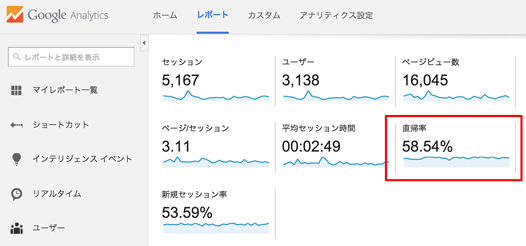

���ۂ�Google�����Ă���A�N�Z�X��̓��O��Google�A�i���e�B�N�X�Ƀ��O�C��������Ɛ^����ɒ��A�����\������܂��B

Google�A�i���e�B�N�X�ɕ\�������l�X�ȃf�[�^��Google���ǂ̂悤�Ɍ������ʂ����肵�Ă��邩��m���ł̏d�v�ȃq���g����������܂��B���̒��ɐ^����ɒ��A�����\�������Ƃ����Ӗ��͌����ď��������̂ł͂���܂���B

�������炱�̃u���O�ʼn��ɕ����Ē��A���������邽�߂̍H�v���Ă����Ă��������܂��B

���A�Ƃ����̂͂�������Google��t�[���̌����G���W������K��҂���Ђ̃T�C�g�ɗ����̂ɁA���̃y�[�W�������ɂP�y�[�W�������ċA���Ă��܂����Ƃł��B

���̂����������Ƃ��N����̂ł��傤���H

�l�����闝�R�́F

�y�P�z�֘A�����������Ȃ�

�Ƃ������̂��P����܂��B

����͂ǂ��������Ƃ��Ƃ����ƁA���[�U�[��Google��Ō��������L�[���[�h�Ƃ͊֘A�����Ⴂ�Ǝv����y�[�W�ɍs�������ɐ�������ł��B

���[�U�[��Google�ŃL�[���[�h����͂��Č������鎞�ɂ́A���̃L�[���[�h���e�[�}�ɂ����y�[�W������������̂ł��B

�Ⴆ�A���[�U�[��Google�Łu�m�[�g�p�\�R���@�����v�Ō����������́A�����̃m�[�g�p�\�R���̏�f�ڂ��ꂽ�E�F�u�y�[�W�����҂���͂��ł��B

���������̂悤�ȏꍇ�͂ǂ��ł��傤���H

�i�P�j�����L�[���[�h���X�N���[�������̏�����ʂɌ�������Ȃ�

Google�Łu�m�[�g�p�\�R���@�����v�Ō������Č������ʂP�ʂ̃y�[�W�������Ƃ��܂��B

���̎��Ɍ���y�[�W�Ƀm�[�g�p�\�R���Ƃ������t��������Ă��炸�p�\�R���Ƃ������t���傫��������Ă�����u�Ⴄ�Ƃ���ɗ��Ă��܂����v�Ǝv�������Ƀu���E�U�[�̖߂�{�^���������Č������ʃy�[�W�ɒ��A�����\�������܂�܂��B

�i�Q�j�^�C�g���^�O��^�f�B�X�N���v�V�����ɏ�����Ă��鎖���^���ł͖���

���邢�́A�����ȃm�[�g�p�\�R����T���Ă���̂ɂ�������炸�y�[�W�ɗ����獂�z�ȃm�[�g�p�\�R������Ō����Ƃ������t���S��������Ă��Ȃ�������u�x���ꂽ�v�Ƃ������o������A���̂܂܌������ʃy�[�W�ɒ��A�����\�������܂�܂��B

���̂悤�Ȗ�������邽�߂ɂ́A�\�z����錟���L�[���[�h�������f�B���O�y�[�W�i�������ʃy�[�W���烆�[�U�[���K���ŏ��̃y�[�W�j�̏�̂ق��ɂ͂�����Ɩڗ��悤�Ɍ����L�[���[�h���܂܂ꂽ�t���[�Y���������Ƃ��d�v�ł��B

������̑�́A�^�C�g���^�O��^�f�B�X�N���v�V�����ɂ͉R�������Ȃ��A�傰���Ȃ��Ƃ͏����Ȃ��Ƃ������ł��B

��Ђ̃T�C�g�̃E�F�u�y�[�W�̃^�C�g���^�O��^�f�B�X�N���v�V�����͂���Ӗ��u�������[�U�[�ւ̖v�Ȃ̂ł��B

���̖𗠐�Ȃ��ɋC�����Ă��������B

����̃u���O�ł�

�y�Q�z�A�����̌��@

�Ƃ����Q�ڂ̌����Ƒ�ɂ��Ē�Ă����Ă��������܂��B

�n��L�[���[�h�ł̌������ʂ������錴���́H

2015�N04��16��

�{���A�����R���T���e�B���O�������p�������������̂���2�Ђ̕����������Ō������ʂ������Ă��邱�Ƃ��킩��܂����B����́A�n��L�[���[�h�̏��������Ƃ������ł��B

�n��L�[���[�h��_���Ă���ꍇ�A�Ⴆ�u�H���X�@���l�v��_���Ă���ꍇ�A���l�Ƃ������t������������Ɓu�H���X�@���l�v�ł̌������ʂ������������邱�ƂɂȂ�܂��B

���ɋC������ׂ��_�̓u���E�U�̃\�[�X���[�h�ŃE�F�u�y�[�W����������

title="

��

alt="

�̕����ɒn�於�������Ă���ꍇ�ł��B

���������Ƃ���̓u���E�U�[�̒ʏ�̃��[�h�Ō������ɖڂɌ����Ȃ������Ȃ̂Ō��߂����Ă��܂����Ƃ������̂������ł��B

�g�b�v�y�[�W�����ł͂Ȃ��A�ǂ̃y�[�W�ɂ����Ă����C���̃L�[���[�h�i��F�H���X�j���V����Ă���Ƃ�����n��L�[���[�h�͂Q��i��F���l�j�̂V�F�Q�̔䗦�ȉ��ɒn��L�[���[�h�������䗦��}����悤�ɂ��Ă��������B

�ŋߌ�������̂́A�n��L�[���[�h�̂ق������C���̃L�[���[�h��������������Ă���n��L�[���[�h���܂߂������L�[���[�h�ł̌������ʂ��������Ă��鎖��ł��B

�n��L�[���[�h���܂܂�镡���L�[���[�h��ڕW�L�[���[�h�ɂ��Ă�����͂��̕������Ċm�F���ďC�����Ă݂Ă��������B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��؏��i�̍ŐV��i

�v���t�B�[��

�t�H���[����SEO���w�ڂ��I

| 2025�N 04�� >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

�ŐV�L��

- �Ռ��I�uAI�ɂ��T�v�v���\�������悤�ɂȂ������ƂŃT�C�g�̃A�N�Z�X����70���ȏ㌸���sBloomberg�t

- �����͂���Google��������Ȃ��IGoogle�̗��p���ቺ�Ƒ��l�����錟���s���ɒ�����Ƃ͂ǂ��Ή����ׂ����H

- �g�s�b�N�N���X�^�[�������Google��ʕ\������Z�p

- �T�C�g���Ƀj���[�X����L���𓊍e���ău���O���X�V������@

- 502 Bad Gateway�G���[�Ƃ́H���S�Ҍ����ɂ킩��₷�����

- �t�B�b�V���O���\�ƃX�p�������N��̃|�C���g

- CMS�Ƃ́H ���̊�{����I�ѕ��܂ł��ڂ������

- Web�R���T���e�B���O�Ƃ́H���S�҂ł��킩���b�m���Ɗ��p�@

- 403 Forbidden�G���[�Ƃ́H���S�Ҍ����ɂ킩��₷�����

- co.jp��com�ł͂ǂ��炪SEO�Ɍ��ʂ�����̂��H�h���C���I�т̃|�C���g��SEO�ւ̉e��

�A�[�J�C�u

- 2025�N04��

- 2025�N02��

- 2025�N01��

- 2024�N12��

- 2024�N11��

- 2024�N10��

- 2024�N09��

- 2024�N08��

- 2024�N07��

- 2024�N06��

- 2024�N05��

- 2024�N04��

- 2024�N03��

- 2024�N02��

- 2024�N01��

- 2022�N06��

- 2022�N04��

- 2022�N03��

- 2022�N01��

- 2021�N12��

- 2021�N11��

- 2021�N09��

- 2021�N08��

- 2021�N07��

- 2021�N06��

- 2021�N04��

- 2020�N12��

- 2020�N11��

- 2020�N09��

- 2020�N08��

- 2020�N07��

- 2020�N06��

- 2020�N05��

- 2020�N03��

- 2020�N02��

- 2019�N12��

- 2019�N11��

- 2019�N10��

- 2019�N09��

- 2019�N08��

- 2019�N07��

- 2019�N06��

- 2019�N05��

- 2019�N04��

- 2019�N03��

- 2019�N02��

- 2019�N01��

- 2018�N12��

- 2018�N11��

- 2018�N10��

- 2018�N09��

- 2018�N08��

- 2018�N07��

- 2018�N06��

- 2018�N05��

- 2018�N04��

- 2018�N03��

- 2018�N02��

- 2018�N01��

- 2017�N12��

- 2017�N11��

- 2017�N10��

- 2017�N09��

- 2017�N08��

- 2017�N07��

- 2017�N06��

- 2017�N05��

- 2017�N04��

- 2017�N03��

- 2017�N02��

- 2017�N01��

- 2016�N12��

- 2016�N11��

- 2016�N10��

- 2016�N09��

- 2016�N08��

- 2016�N07��

- 2016�N06��

- 2016�N05��

- 2016�N04��

- 2016�N03��

- 2016�N02��

- 2016�N01��

- 2015�N12��

- 2015�N11��

- 2015�N10��

- 2015�N09��

- 2015�N08��

- 2015�N07��

- 2015�N06��

- 2015�N05��

- 2015�N04��

- 2015�N03��

- 2015�N02��

- 2015�N01��

�J�e�S���[

- �p���_�A�b�v�f�[�g(20)

- �y���M���A�b�v�f�[�g(5)

- �X�}�[�g�t�H���W�q�E���o�C��SEO(42)

- Google�������ʕϓ�(5)

- Youtube����}�[�P�e�B���O(8)

- �R���e���c�}�[�P�e�B���O(13)

- Web�ƊE�̓���(22)

- �f�W�^���}�[�P�e�B���O(14)

- �\�[�V�������f�B�A(10)

- ���A�b�v(8)

- SEO�Z�~�i�[(4)

- �F��SEO�R���T���^���g�{���X�N�[��(2)

- ��ʕ\���̃q���g(157)

- �r�W�l�X���f���J��(5)

- Bing��ʕ\����(1)

- SEO�c�[��(16)

- ���F�j�X�A�b�v�f�[�g(1)

- �X�}�[�g�t�H��SEO��(19)

- �A�b�v���̓���(3)

- �l�ޖ��(4)

- Google�̓���(20)

- ����AI�Ɛl�H�m�\(13)

- ���[�J��SEO��Google�r�W�l�X�v���t�B�[��(20)

- �h���C������SEO(7)

- �A���S���Y���A�b�v�f�[�g(45)

- Web�̋K�����(8)