Googleがスマホ版Googleの検索結果を変更開始!!

2015年04月27日

Googleが2015年2月27日に予告した通りに、4月21日から徐々にスマホ版Googleの検索結果がPC版のGoogleの検索結果と違うものになりつつあります。Googleの公式発表によると4月21日から一週間くらいかけて徐々に差をつけるということです。

スマホ対応しているサイトはスマホ版Googleの検索結果で順位アップして、対応していないサイトの検索順位は落とすようになりました。

4月25日にいくつかのキーワードでPC版Googleとスマホ版Googleで検索して見比べた所徐々に差がついていることがわかりました。

4月21日直後は両者の差はほとんどありませんでしたが、だんだんと差がつくようになりました。

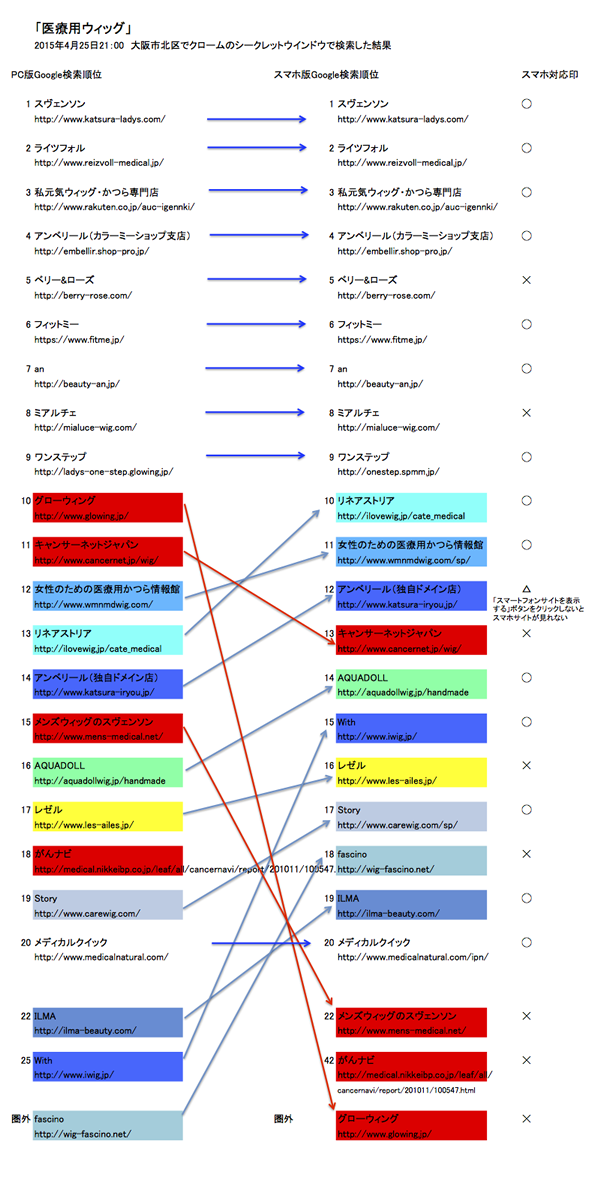

下の図をご覧下さい。

これは「医療用ウィッグ」という検索キーワードでPC版Googleの順位(左)とスマホ版Googleの順位(右)を比較した表です。

1位〜9位は全く同じ順位ですが、10位以下の順位がPC版とスマホ版では異なっています。

ご覧のようにほとんどの場合、スマホ対応をしているサイトは検索順位が上がっており、反対にスマホ対応をしていないサイトは検索順位が下がっています。(赤色のサイトはPC版Googleの順位よりもスマホ版Googleの順位の低い順位ダウンしたサイトで、その他の色のサイトは反対にPC版Googleの順位よりもスマホ版Googleの順位のほうが高いサイトです)

しかも、複数のサイトの検索順位が極端に変動しています。

「医療用ウィッグ」の検索順位は今のところは1位から9位までは同じ順位ですが、今後はそれらの順位も変動するはずです。

今すべきことはとにかく出来るだけ多くの御社のPCサイトのページをスマホ対応することです。

GoogleはPCサイトの一部のページだけをスマホ対応するのではなく、全てのページをスマホ対応するべきだと発表しています。

全てのページを一気にスマホ対応出来ない状況の方は、少なくとも主要なページだけでもスマホ対応するようにしてください。

何が主要かをどうやって判断するかは、御社のアクセス解析ログを見て、どのページのページビューが多いのかを確認してページビューが多いページからスマホ対応すれば順位ダウンの被害は少なくてすむはずです。

しかしそれは一定期間だけのことであり、最終的には全ページをスマホ対応する必要があります。

すぐにアクションを起こして下さい。

全日本SEO協会ではこうした社内でスマホ化の作業をするために2つの解決策を提供しています。

1つはPCサイトの全ページをスマホ対応するためのレスポンシブWebデザインという技術をたった2日間で修得する集中講座です。

https://www.web-planners.net/nintei/responsivewebdesign_school.html

講師は2012年からレスポンシブWebデザインを教えて多くの卒業生を輩出している中村義和先生です。2日間の講座の後は1ヶ月の無料サポートがついていますのでわからない事は質問が出来ます。

2つ目の解決策はレスポンシブWebデザインのテンプレート集30種類です。

https://www.ajsa-members.com/seo-tool/webdesign/

全日本SEO協会のCコースの会員として入会

https://www.zennihon-seo.org/annai/ippan.html

していただくとこれら30種類全てがダウンロード出来ます。

好きなデザインをダウンロードしたらテキストや画像をテンプレートにコピーして

調整すれば自分の力で全ページをスマホ対応することが出来ます。

面白みの無いコンテンツをいくら増やしても検索順位は上がらない。むしろ下がる原因を作ることになる!

2015年04月25日

ユーザーが検索結果ページに直帰する8つ目の理由として考えられるのが・・・【8】面白みが無い

という理由です。

検索ユーザーが御社のページを検索結果ページで発見して御社のページにランディングした時に、面白みが無いページだと思われたら検索結果ページに直帰されることになります。

逆に面白みがあれば、ランディングしたページを下にスクロールして下のほうまで読み、次のページへのリンクをクリックして他のページも見てくれるでしょう。

ではどのようなウェブページが面白みがないのでしょうか?

1、独自性が低い

どこのサイトにも書かれているような型にはまった文章や、学者が書いいたような教科書のような文章よりも、自分独自の意見を書が書かれているほうが面白みがでることがあります。

提供する情報の内容にもよりますが、なるべくよそのサイトにも載っているような一般的な情報だけをウェブページの載せるのではなく、自分の考えや意見も書いたほうが良いです。

企業として運営しているサイトにおいて自分の意見を述べることは難しいことがあります。

特に大手企業のサイトではそこで働いている人たちの意見は中々見かけることはありません。

大きな組織として動いているので一個人の意見は出しづらいのです。

何故なら彼らはリスクを取ることが難しい立場にいるからです。

彼らがせいぜい出来ることは高額な報酬でのみ動く芸能人やセレブを雇い、企業の意見を代弁させることくらいです。

そのような情報は果たして面白みがあるのでしょうか?

放送作家などによってセリフが決められそれを読み上げるだけなのではないでしょうか?

そんなものをインターネットという本来、草の根的なボトムアップの情報ツールを使うネットユーザーは求めているのでしょうか?

彼らが求めているのは自分と同じ生活者目線、消費者目線の見方や意見なのではないでしょうか?

このような理由のためサイト上で自分の意見を述べることは効果的な差別化方法になります。

大手企業ではない中小企業、個人事業のサイトを運営している人は、大手企業が出来ない事をして差別化が出来るポイントでもあるのですから積極的に意見を述べていただきたいです。

時にはその意見が間違っていることもあるでしょう。しかし間違っていたとしてもその姿勢が誠実であり、思考のプロセスに独自性があり、面白ければ検索ユーザーに購買という行動を促すモーションを生み出すことなるはずです。

リスクを犯すことを恐れないでください。リスクテイカーになってください。上手く言った時の収穫は予想以上に大きくなるかもしれません。

2、人間味が感じられない

客観的事実だけではなく、ある程度自分の感情を表現することも面白みを出す秘訣です。

ビジネスに関する情報ならば私生活のことを少し出してみたり家族や友人のエピソードを付け加えるのも人間味を出すのに効果的です。

こうした情報を持っているにもかかわらずFacebookなどのソーシャルメディアだけに人間味のある情報を書いているのを見かけます。飲食店が運営するFacebookなどでそうしたことを良く見かけます。

それ自体は良いことではありますが、その情報は一体誰の情報資産になるのでしょうか?

ソーシャルメディア運営会社のものになります。

ソーシャルメディア運営会社のコンテンツになり、彼らのページビューが増えてゆくのです。

自社のサイトにこそ、そうした情報を載せるよう努めて下さい。

3、経験に基づいた情報でない

決まりきった建前や、一般常識だけをウェブページに載せるだけでは面白みは出ません。

何が検索ユーザーの注意を引きやすいかと言えば、個人の体験談です。

成功談でも、失敗談どちらでも良いので個人の体験に基づいたエピソードをウェブページに載せるよう努めて下さい。

私は普段より様々な業種の企業のアクセス解析ログを見る機会がありますが、ページビューの多いページというのはほとんどの企業の場合、次のようになります:

1位:トップページ

2位:事例、またはお客様の体験談

3位:会社概要

4位:ブログ

です。

経験に基づいた除法である「事例、またはお客様の体験談」のページビューはいつも高いです。

4、ユーモアが無い

これは心に余裕がない時は非常に難しいことですが、なるべくユーモア、ちょっと笑えるような事を付け加えると読む人たちの心が和みます。

Youtube動画でも競争の激しい海外では多くの場合、何らかのユーモアのある動画ほど何百万回、何千万回の再生回数を稼いでいます。

5、タイムリーな情報が無い

どうせ同じことを書くなら今、新聞、テレビ、雑誌などで取り上げられている話題に絡めたイントロダクションや表題のほうがそうでない場合よりも検索ユーザーの注意を惹きます。

導入部分や、表題以外の本文はタイムリーな情報でなくともそれだけで本文に引き込むことが出来るでしょう。

以上ですが出来るところから始めて、直帰率の改善を目指して下さい。

次回の記事では

【9】スマホ対応をしていない

という問題と対策について提案させていただきます。

古いデザインのサイトではアクセス数が減って検索順位が落ちる?!

2015年04月24日

ユーザーが検索結果ページに直帰する7つ目の理由として考えられるのが・・・【7】デザインが古い

という理由です。

この問題には2つの意味があります。

1つはサイト全体の雰囲気があまりにも古いためにそこで提供しているサービスや商品までも古いのではないと思われてしまうことです。

サイトデザインの新しさというのは毎日自分のサイトばかり見ていると自分では気が付かないことがあります。

これを防ぐためには日常的に自分の業界だけではなく、様々な業種のサイトを消費者視点で見て、デザイン感の流行を把握することです。

インターネットが普及するに連れてデザインは次のように進化してきました。

第1段階

テキストのみ

第2段階

テキストと小さな画像

第3段階

フレームサイトの登場

第4段階

リンクがテキストから画像リンクへ

第5段階

テーブルによるレイアウト、JavaScript

第6段階

立体的なデザイン(シャドウやベベル)

第7段階

Flashの普及

第8段階

スタイルシート(CSS)の登場

第9段階

Youtube動画の貼り付け

第10段階

モバイルサイトの登場

第11段階

フラットデザイン

第12段階

モバイルファースト(スマホファースト)

第13段階

HTML5とCSS3

今もっとも新しいデザインは第12段階、第13段階ですが、ここの段階に自社サイトが到達していないと、ある時気がついてみたら自分のお店だけが昭和の雰囲気のレトロなお店になっているということにもなりかねません。

素晴らしい最新のファッションアイテムをそうしたお店で売っていたとしても商品も古臭く見えれば売上にも響きます。

検索結果ページからランディングしたウェブページがそうしたレトロな雰囲気だったり、ひどい場合はおんぼろだと思われたら検索結果ページに直帰されてしまいかねないからです。

しかしここでひとつのジレンマがあります。

それは今の御社が繁盛していて流行っていれば流行っているほど忙しいのでサイトのデザインにまで気を配る余裕がなくなるからです。

私も以前自社サイトでそうした状況にいました。

偉そうにセミナーでは「成約率アップテクニック」のセミナーをしているのに自分のサイトはいけていないというジレンマです。

私の場合は未だラッキーでした。福岡のセミナーでそうしたセミナーをしている時に受講者の方がはっきりと其の点を忠告してくれたのです。

非常に恥ずかしい思いをしたことを覚えています。

そうした方が何名かいらして私に優しく忠告をしてくれたのです。

しかし、通常まず人様はそうしたことを遠慮して言ってはくれないものです。

その時私が思い出した言葉は「裸の王様」という言葉でした。

実は忠告を受ける前から何社にもサイトデザインを発注していたのですが、どうしても自分のイメージが伝わらず全く気に入らないデザイン案ばかりで結局リニューアルが終わるのに2年もかかりました。

ただ、2年もかけたので今では非常に気に入ったサイトを運営することができています。

しかし気がついてみたらそれでもすでに今のデザインは

第9段階

Youtube動画の貼り付け

で止まっているのです。

かろうじて現在

第10段階

モバイルサイトの登場

に到達するために少しずつスマホ対応をすすめていますが、未だ完全に終わっていません。

費用も時間も自分の想像以上にかかっており正直呆然としています。

しかもアメリカではほとんどのサイトが

第11段階

フラットデザイン

という立体的な画像やグラデーションはほとんど使わない平面的で色使いもシンプルなデザインに進化しているので気がついてみたら今のサイトは立体的が画像ばかりなのです。

「キリがない!」というのが正直なところです。

いくら一生懸命働いてもそうした所にたくさんのお金がかかりきついです。

しかし、そのような弱音を吐いていてはダメだと自分に言い聞かせています。

セブンイレブンでもユニクロでもホテルでも外見への投資、お客様のユーザビリティー向上のための投資をストップしたらそこで終わりです。

少なくとも高額な家賃や、固定資産税を払わなくて良いだけでも幸せだと思うべきでしょう。

愚痴っぽくなってきたのでここで止めますが、サイトデザインのアップデートは結局はユーザビリティーのためですので費用な使う時は使って下さい。

しかしです。

外注する時はあせらずに何社も比較検討して、自分の要望はくどいほど細かく伝えて自分が監督になって下さい。

一番良くないのは丸投げです。

費用もたくさんかかってしまいますし、何よりも自分の想いが反映されていないお店ではリニューアルする意味がありません。

そして最後の注意点はどうしても自社では出来ないものは外注して、出来そうなものは積極的に内製化することです。

つまりインハウスでウェブ運営をするのです。

その理由は費用などという基本的な問題だけではなくスピードという問題が生じるからです。

変化の激しいウェブにおいて何よりも重要なのは対応するスピードです。

以上がサイト全体についてのことですが、

2つ目の問題は、サイト全体ではなく、サイトの一部分だけ古いデザインのままになっているというものです。

これも良くありません。

ほとんどのページのデザインが最新化されているのに、サイトの一部分だけ古いというのはせっかく訪問した検索ユーザーに対して非常に失礼なことになります。

おもてなしの真逆を行くことになります。

それこそ海外から観光客が日本に来てホテルに泊まろうとしたら正面や目立つ部分だけ綺麗で、裏にいくと汚い廊下やトイレがあるようなものです。

あるいは、やっと自分の部屋に辿り着いたら玄関は綺麗なのに椅子だけがボロボロのようなものです。

手を抜かず全ページリニューアルしてください。

特に昔のようにヤフーカテゴリを使っていたユーザーが礼儀正しく玄関であるトップページから来てくれることはほとんどないのです。

Google時代ではお客さんはどこのページにいきなり来るか予測すら出来ないのです。

Googleはウェブサイト検索ではなく、ウェブページ検索なのです。

次回の記事では

【8】面白みが無い

という問題と対策について提案させていただきます。

Googleは新しい情報を上位表示させる!

2015年04月23日

ユーザーが検索結果ページに直帰する6つ目の理由として考えられるのが・・・【6】情報が古い

という理由です。

Google検索では、新しい情報のあるウェブページが上位表示されやすくなっています。

理由は、検索ユーザーは基本的には古い情報よりも新鮮な情報を求めるからです。

そうした新鮮な情報ほどより多くの人たちに見てもらえるのでたくさんのトラフィックを集め、Googleがそのことをクッキー等の技術によって認識し検索順位を引き上げるのです。

その後もそうした新鮮な情報があるページは検索ユーザーが直帰せずにサイト内にある他のページへ読み進んでくれるようになります。

こうした理由から直帰率を下げるために重要な対策の1つが古い情報を最新化して鮮度アップをすることになります。

Googleアナリティクス等のアクセス解析ログを使い、御社のサイトの中に直帰率が高いページを見つけたら先ずそのページの情報に鮮度があるかを確認してみてください。

例えば直帰率の高いページに

2012年のXXXXの動向

というように3年も前の何かの動向について書いているのを見つけたら

2015年のXXXXの動向

と書きなおして、タイトルだけでなく、本文も修正してください。

そしてそこに2012年の古いデータが載っていたら、最新のデータが入手可能なら入手してそれに差し替えて下さい。

文章やデータだけでなく、画像にも同じことが言えます。

例えば、スマートフォンについて何か書いているページに

iphone4s

の写真があったら、それは古くなってきている機種なので最新の

iphone6

の写真に変えて下さい。

動画にも同じことが言えます。

流行に敏感なユーザーが見込み客の場合、求人案内の動画に登場する人たちが5年も6年も前に流行した髪型やメイク、洋服を来ていると古い再放送のドラマを見ているようになってしまいます。

昔を懐かしむための動画ならまだしも最新トレンドが重要な業界ならばそうしたところにも気を配らなくてはならいでしょう。

また、同じような事が言えるのがリンク集です。

リンク集を見たらいきなり上の方に

富士銀行

だとか

am pm

だとか

Infoseekやgoo

等を見かけるとこのサイトの管理人はいったい・・・と思ってしまうでしょう。

ユーザーとして考えた場合、当然なことでもサイト運営者として考えると信じされないことをするものです。

本質的な情報は正しくてもそうした表面的なことで損をして欲しくはありません。

ほとんどの古いページは新規で作ることに比べると短い時間で新品同様に鮮度を上げることが可能です。

直帰率を下げるため、もっと言えば成約率を上げるためにもすぐにこうしたサイトの部分的なリフォーム作業を始めて下さい。

新築同様の素晴らしいサイトになるはずです。

次回の記事では

【7】デザインが古い

という問題と対策について提案させていただきます。

ウェブページの信頼性はどうすれば高まるのか?

2015年04月22日

ユーザーが検索結果ページに直帰する5つ目の理由として考えられるのが・・・【5】情報の信頼性が不足している

という理由です。

検索ユーザーはGoogle等の検索エンジンを利用して自分が探している情報を得ようとしてます。

どのような情報なのか、その基準の一つは信頼性が高いかどうかという点です。

インターネットの良い面でもあり、悪い面でもあるのは誰でも情報をアップすることができる事です。

このことはアップされている情報が必ずしも全て信頼出来ないという問題を生みます。

今日の新聞報道でも「グーグル地図、書き換えいたずら「善意の仕組み」突かれる ネット利用者が情報提供」2015/4/22 3:30日本経済新聞 朝刊というのがあり、でたらめな情報をGoogle地図に書き込んでいる事が発覚しています。

こうした匿名で誰でも情報をアップできるインターネットにおいて私達のウェブサイトにある情報も検索ユーザーによって厳しい目で見られていることは確かです。

検索ユーザーの信用を獲得するためには自社のウェブページに信頼してもらえる情報を載せることが必要になります。

検索結果で御社のウェブページを発見して御社のウェブページにユーザーが来たとします。

その時ユーザーが要求するレベルに達しない信頼度の低い情報しかウェブページで見ることが出来なければユーザーはそのページを見たくなくなり、ブラウザーの戻るボタンをクリックして検索エンジンに直帰してしまうでしょう。

自社のウェブページを信頼してもらえる情報にするために次のことを検討して下さい:

(1)作者名を書く

誰がその情報を提供しているのか、情報提供者の個人名、または社名を明確にサイトのどこかに載せる。

コンテンツの作者を実名、フルネームで記載して所属組織名や肩書をはっりと書く。

より徹底したい場合は個人で開いている作者のFacebookやGoogle+にもウェブページからリンクを張ることです。

(2)作者の略歴を書く

肩書や所属、実名だけではなく、作者がその情報を発表するに値する経験や実績をもっているのかを過去に遡って略歴、プロフィールという形でウェブページのどこかに書く。

(3)情報ソース名や情報ソースへの外部リンクを張る

情報の信憑性をアピールするためにデータソースを明確に載せる。

情報の出元を明らかにする。有名企業、団体、政府発表などの情報を追加する。

(4)データを見せる

表や、グラフなどを用いて主張の根拠を明示する。

これらのうち全て、あるいはいずれかを実行するだけで格段に御社のウェブページの信頼性は上がり直帰率を下げる対策になるはずです。

(5)所属団体、所属組織のロゴを張る

実績があまりない作者でも所属する団体に実績があればそのロゴを張ることにより作者の社会的信用性はある程度確保出来るでしょう。

(6)SSLを導入する

SSLを導入するためには、その企業が実在するか調査されて審査に合格する必要があります。

そのためSSLの認証ロゴを張ることも企業としての信用度を上げる上でプラスになります。

次回の記事では

【6】情報が古い

という問題と対策について提案させていただきます。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集