Googleが人工知能を活用して新しい検索方法を提供する「ナウ・オン・タップ」

2015年06月01日

先日、Googleがサンフランシスコで開催した開発者会議で新技術の発表をしました。『人工知能を活用した検索機能「ナウ・オン・タップ」は、利用者がスマホのホームボタンを長押しすると、読んでいる電子メールやウェブサイト、聞いている楽曲などを分析して関連する情報を提示する。たとえば、話題の映画に関するメールを読んでいるときに長押しすると、その映画に関する口コミ情報や最寄りの映画館の上映スケジュールなどを提示する。』2015/5/29 日本経済新聞 夕刊

既に提供されている「Google Now」をさらに賢くさせたものとのことですが、「ナウ・オン・タップ」が成功するかどうかは定かではありません。

この発表から読み取れることとは:

(1)Googleは多産多死の姿勢で次から次へと新技術を作り投入するダイナミズムを持っている企業である

(2)一度失敗したサービスを諦めずに軌道修正をする柔軟性を持っている

(3)人工知能の開発にかなりの投資をしており検索技術向上に飽くなき執念を燃やしている

ということです。

(1)Googleは多産多死の姿勢で次から次へと新技術を作り投入するダイナミズムを持っている企業である

この姿勢こそ日本の輸出型の大手企業が失ってしまった活力であり、同じ先進国の米国の企業がこうした熱を維持しているところが素直に凄いと思います。

これは私達ウェブサイト運営者にも言えることです。

現状がある程度良いとそこで満足してしまい次の種まきを怠りがちです。

私達も失敗を織り込み済みでユニクロのように「一勝九敗」の精神でチャレンジしなくてはと思います。

(2)一度失敗したサービスを諦めずに軌道修正をする柔軟性を持っている

新技術が最初から成功することは稀なことであり、アジャイル(俊敏な)なスタンスで開発、テストマーケティングを同時にこなして状況に応じて改善に努め失敗だと思ったら即座にアボート(廃棄)する潔さも必要です。

ただ、出来ればあのGoogle+を何とかして欲しいです。個人用なのか、企業用なのかロゴを見ても違いがわからずにせっかくSEO対策や地図上位表示に役立つ素晴らしいサービスなのに利用者が増える気配が一向に感じられません。

人の事を言える立場ではありませんが、ネーミングとデザインを考え直して頂きもっと普及させて欲しいです。

(3)人工知能の開発にかなりの投資をしており検索技術向上に飽くなき執念を燃やしている

私がSEOセミナーを始めた2002年ころからずっと言ってきたことは「科学者の予測によると2016年頃にコンピューターの能力は人間のそれを超えることが予想されている」というものです。

学者により時期に違いはあるもののもう向こう数年でその時が来ることを日々SEO対策に関わるなかで感じます。

それは真に人気のあるサイトが上位表示するという過酷な検索順位決定方法を固定化することになるはずです。

ところで、SEO対策とは何なのでしょうか?

日々実践するなかで時々疑問に思うことはありませんか?

SEO対策とは表層的には「企業のPR活動」の一つです。

集客には2つの方法しかありません。

「広告」か「PR」です。

それぞれにメリット・デメリットがあります。

「広告」のメリットは即効性ですが、デメリットはお金がたくさんかかるということです。

「PR」のメリットは圧倒的な低コストですが、デメリットは情報が拡散するための「コト」を企画、実行する手間がかかるということです。

そしてSEO対策の本質的な意味は私の意見では・・・

「人気サイトを作ることを学習するための修行期間」

です。

これをなるべく自分のセミナーでは自分自身を戒めるためにも皆さんにお伝えしています。

Googleですら人気サイトになろうとこうして努力を重ねています。

少しでも頭の中にあるアイデアはとにかく実行に移して下さい。

アジャイル(俊敏な)に動き、駄目ならユーザーフィードバックを元に改善してそれでも駄目ならアボート(廃棄)です。

そのプロセスを何度も何度も繰り返すことにより必ず御社独自の世界観を作り上げ強力なブランディングが出来るはずです。

このことを共に目指しましょう!!

専門サイトよりもメインサイトの方が上位表示しやすくなっている

2015年05月30日

Q: 今メインサイト以外の2つ専門サイトがあります。2年3年前に作成し、どちらも7ページしかなく、しかも全く放ったらかしです。アクセス数も全くありません。ほぼゼロに近い状態です。たいした事も書いていない内容のかなり薄いページです。この7ページ中、2ページ程がメインサイトと完全に同じではないですが、よく似た内容です。自己紹介ページなどです。この2サイト、削除したいと思うのですが、削除した方がよいでしょうか?

何となく個人的にはメインサイトの順位が伸びきらない1つの要因かな?と思っている状況です。

A: それらの専門サイトはアクセスがほとんど無いならばおっしゃるように閉鎖した方がよいです。

そしてメインサイトの更新に集中した方が良いです。

現在のGoogleはメインサイト(公式サイト)を優遇するようになっています。

ということは中途半端な専門サイトは持っていても戦力になるどころか、コンテンツがメインサイトと類似していることがリスクになる時代になりました。

メインサイト(公式サイト)が優遇されるという事例がよく見受けられるのが弁護士業界です。

ある程度競争のある地域キーワードで上位表示している弁護士事務所のサイトは以前は専門サイトばかりでした。

例えば「相続 弁護士 (地域名)」で検索すると2012年ころまではTOP5くらいに上位表示しているページのほとんどが相続に特化した専門サイトのトップページばかりでした。

しかし最近ではTOP3くらいがその地域の地味な弁護士事務所の公式サイトのトップページで、その下に以前は上位表示していた専門サイトのトップページが表示されることが増えてきています。

外的な要素を分析した結果、そうした地域の地味な弁護士事務所の公式サイトはその地域の弁護士会のサイトからリンクを張られていることが多く、法律問題のポータルサイトからもリンクを張ってもらっています。

一方専門サイトのほうはリンク元のほとんどがその専門サイトを運営している事務所の公式サイトやその他専門サイトからの身内のサイトからリンクばかりです。

現在のSEO対策においては、業界組合や業種別ポータルサイトのようなしっかりとアクセスのある信頼できるサイトからリンクを張ってもらっている公式サイトのほうが良いリンクがあり、かつ一定のアクセスがリンク元からもたらされているので別ドメインで作った専門サイトよりも有利なことがあります。

公式サイトが上位表示するようになったもう一つの考えられる要因は、公式サイトのほうが多種多様な情報があるので更新されやすく、更新を評価するGoogleに高く評価されてるからだと思われます。

一方専門サイトというのは一度でも上位表示すると更新を怠ってほとんどほったらかしにすることがあります。

ただし、専門サイトの更新をしっかりやり、かつ信頼できる他人のサイトからもリンクを張ってもらえるなら専門サイトでも上位表示が出来ます。

以上ですが結局は今のGoogleのアルゴリズムでは、信頼できるサイトからほんの僅かでもリンクされることと、上位表示を目指すサイトを更新することが重要になってきています。

ぜひ今後はこうした点を注意してSEO対策を実践するようにしてください。

一体ヤフーショッピングは今後どうなるのか?中途半端なモールのままなら早めに閉鎖するべし!!

2015年05月29日

今日、ヤフーショッピングが中国の消費者を対象にする新しいサービスを発表しました。『ヤフーは中国でインターネット通販に乗り出す。中国電子商取引(EC)最大手のアリババ集団と組み日本製の日用品や化粧品の販売を今夏にも始める。まず日本企業100社がヤフーを通じてアリババのサイトに出店する。中国のネット通販市場は日本の5倍の約50兆円でアリババのシェアは6割を超す。ヤフーはアリババの集客力や物流・決済システムを利用して中国市場を開拓する。』(2015/5/29 日本経済新聞 朝刊)

これは日本企業がヤフーショッピングで商品を出品すると同時に提携先のアリババのTモールに同時出店するというサービスです。中国で人気の高いベビー用品や化粧品、家電製品などを中国人観光客に売るかのようにネット上で販売するという思惑のようです。

ヤフーショッピングはこれまで:

・出店料金の無料化

・外部サイトへのリンクの解禁

という大胆な改革をして出店企業を急速に増やしました。

しかし、それによりそれまで出店手数料を払ってやっとの思いでビジネスを築き上げてきた既存のショップの存在感が薄れ、モール内での競争が起きてしまい既存店の売上を減らすということをしてしまいました。

モール主催企業のさじ加減ひとつで出店企業の売上や、利益は大きく変動するということを思い知らされるという結果になりました。

ヤフーショッピングのようなオンラインショッピングモールの数は今日激減してしまい、かつては雨後の筍のように林立してた時代が嘘のように思えるほどです。

結局勝ち残ったのは楽天市場、ヤフーショッピング、アマゾン・マーケットプレイスとその他ほんの一握りのオンラインショッピングモールだけになってしまいました。

誰でもショッピングモールやポータルサイトは開こうと思えば開くことが出来ます。

何故なら物理的に開くだけなら、必要な物は独自ドメイン、レンタルサーバー、CMS(コンテンツマネージメントシステム)とショッピングカートだけです。

しかし、結局ショッピングモールで勝ち残ったところはそれら表面的なものだけではなく・・・

(1)トラフィック獲得力

(2)物流力

の両方を持っているところだけになりました。

アマゾンマーケットプレイスはどのようにトラフィックを獲得しているのというとSEO対策、リスティング広告、ディスプレイ広告の他に強大なアフィリエイターのネットワークを構築しています。

有名な話ですが、インターネットのアフィリエイトのシステムを最初に考案して実施したのはアマゾンだと言わるほどでたくさんのブログや情報サイトにはアマゾンのアフィリエイト広告が張られておりそこには本の表紙とタイトル、家電商品など様々な画像と商品名が表示されています。

アマゾンの物流力は世界最高レベルのものであり在庫管理システムの企業を買収したり、天文学的な資金を世界の巨大な物流センターに投資をして他社の追随を許さないほど突き抜けています。

楽天もアマゾンをなぞるようなトラフィック獲得戦略をとっていますが、アマゾンとの際立った違いは楽天銀行、楽天証券などの巨大な金融帝国と連携しポイントシステムを軸にした楽天経済圏を築き上げています。その勢いはアジアを始め世界に拡大しています。

こうした2大巨頭の後塵を拝するのがヤフーショッピングです。

主催者側のヤフーショッピングも儲かるわけでもなく、儲からないわけでもなく、なんとなく継続しているとしか思えないように見えます。

時々経営トップが発表する奇抜な新機軸を発表するものの結果がともなわずに尻切れトンボになることがよくあるように見えます。

ヤフーの1ファンとして言わせてもらいたいのが、ヤフージャパンの強みはトラフィック獲得力です。

物流会社のノウハウや設備はありません。

ヤフージャパンはIT企業です。

巨大な倉庫を運営する会社ではありません。

当然提携することによりそうしたインフラは獲得出来るでしょうが、そこに強みが無い限り長続きはしないのではないでしょうか?

ヤフージャパンの強みはトラフィック獲得力と言いましたが、問題はどうやってそうしたトラフィック(アクセス)を獲得することが出来るのかというと「まとめる力」が抜群だからです。

ヤフーの成り立ちは元々ヤフーカテゴリ(海外ではヤフーディレクトリ)というリンク集です。

その優れたリンク集が評価されヤフーは世界に広がっていきました。

そしてその後何がヒットしたかというと新聞社のサイトからニュース記事を低コストで調達してニュースのまとめサイトであるヤフーニュースです。

このように他人の情報をまとめる編集力がヤフーの強みなのです。

その他のヤフー不動産、出会い系サービスなども他人の情報をまとめて検索しやすくするという「まとめる力」が発揮されるものばかりです。

では、ヤフーショッピングはどうでしょうか?

情報をまとめるだけで済む仕事ではありません。

1つ1つの出店企業はそれぞれが全く違った状況、考え方の独立した商店です。

これらの商品情報をまとめあげても、そこから商品を申し込んだ消費者に喜ばれるサービスを提供しなくてはなりません。

それは「接客力」です。

最近アップルの接客の力の高さが周りで話題です。パソコンの使い方がわからなくてサポートに電話すると良い意味で期待に反してすぐに担当者さんに繋がり「全力でサポートします!」という掛け声のもとに賢明にサポートしてくれるそうです。

サポートを受けた人たちは感動して口コミをしているくらいです。

アップルはハードウェアばかりに力を入れているとてっきり思い込んでいたので驚きました。レクサスの店に入ったことはありませんが、恐らくレスサスや高級ホテルのような接客レベルの高さなのではないでしょうか?(これはパソコン部門のサポートだけかも知れませんが)

スティーブ・ジョブズが復帰する前に一度は潰れかけたアップルが現在そこまでの接客レベルでサポートを提供していると聞いて感動しました。

アップルほどの接客力はないとしても、そこでお客様に申し込みをしてもらったとしても迅速に当日配送を実現するためには物流に対する膨大な投資が必要になります。(実際には個々の店が商品に関しては接客をするにしてもショッピング全般の事はモール主催者側であるヤフージャパンがしっかりと提供しなくてはなりません)

これもヤフーの強みとは関係の無いものです。

ドライな米国ヤフーは何年も前にYahoo!Shoppingは閉鎖しています。

ただ、ヤフージャパンも親会社のソフトバンクも賢い会社ですので、意味があってヤフーショッピングを運営しているはずです。

うまくいっていっていないヤフーショッピングをここまで長年運営しているのには別の意味があるはずです。

それはショッピング客のトラフィックを集めてかれらに広告を見せてスポンサーから広告料金を取る事業モデルです。

広告を売るためにあえて運営がむずかしいショッピングモールを運営しているのではないでしょうか?

実際に2年前にヤフージャパンが発表したヤフーショッピングの無料出店化の会見で会長の孫正義さんが「これからは広告モデルでいく」と言っていました。

あるいは巨大なオンライン金融帝国を築き上げた楽天のように決済、金融で儲けようとしているはずです。

そうした意図があるのはわかりますが、情報をまとめるのが上手な会社が増えてきています。

たくさんの個人のまとめ人に報酬を払ってクラウド的にまとめサイトを運営しているNAVERまとめや、先日上場したスマホアプリのニュースまとめサイトのグノシーなどかつてヤフージャパンが得意だったトラフィック獲得手法を部分的に特化して追い上げてきています。

いずれにせよ自社の強みを活かしてヤフージャパンさんにはさらに成功していただきたいです。

アメリカ流のGoogleとは違い、日本の文化に馴染んで根を下ろしているヤフージャパンにはGoogleに負けないようにがんばって欲しいです。

まとめる力 → トラフィック獲得力 → 自らの強みを活かす

というシンプルな事を極めてまた輝く存在になって欲しいです。

少なくともGoogle一極集中というとんでも無い流れに一矢を報いて欲しいです。

Googleと提携している場合ではありません!

ただ、先日少しだけ希望を持てる事が報道されました。

それはGoogleでNo2の幹部だった元Google副社長のニケシュ・アローラ氏がヤフージャパンの会長に今年の6月から就任するというものです。

Googleから経営幹部を引き抜いてヤフージャパンの会長、そして親会社のソフトバンクの将来の総帥になるのではとまで言われています。

Googleの経営ノウハウを今度はヤフージャパンに逆流させて欲しいです。

以上ですが、私達ウェブサイト運営者にとっての教訓は・・・

・自社の強みを見つけてそれを伸ばすこと

・それにレバレッジをかけて提携先を集め、共に業績を伸ばすこと

この2つに尽きると思います。

インターネットはサーバーとサーバーをつなぐネットワークですが、インターネットビジネスは企業と企業をつなぐネットワークです。そしてそれが出来た時に初めて企業とその顧客を繋ぐネットワークになります。

そのことを忘れずにお互いにがんばりましょう!

追伸:

で、結局ヤフーショッピングはどうすれば良いのかというと中途半端なショッピングサイトの提供は廃止して、ショッピングカートだけを希望者に無料で貸し出し、個々の独自ドメインのショップをヤフーの編集者が「まとめて」ショッピング雑誌のように紹介して無料でリンクを張るのです。

さらにヤフーの検索結果はGoogleのものを使わせてもらっていますが、そこにちゃっかりヤフーショッピングのカートを使っているショップのサイトにだけヤフーショッピングカートの安心マークを表示するのです。

そして取引が成立したら決済手数料を数パーセントもらうのです。

また、Googleショッピングのようにショッピング系のキーワードだと検知したら右上に写真入りでたくさんの商品リンクを張り広告を買っている企業に送客をしてヤフーショッピングカートと検索結果上の広告の両方で儲けるのです。

そうすればこれまでTカードと提携したり、様々な魅力的なサービスと提携した事も活かすことが出来るはずです。

(このやり方はGoogleが以前試したものですが今度は真似をし返して改善を加えるのです)

そうしてヤフーショッピングはショッピングカートと、ショップの紹介だけに特化すればうまくいくはずです。

出店企業もこれなら商品ページをヤフーショッピング内で作らなければならないという無駄が省けて少しは楽になれるはずです。

そうなることを個人的に祈っています。

マイクロソフトのサイトがかなりイケている?!

2015年05月28日

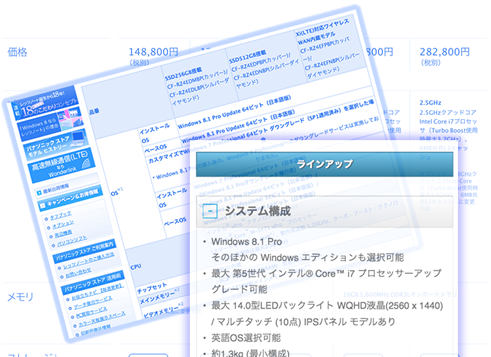

先日のブログでパソコンメーカーのサイトはスマホ対応がかなり進んでいると報告させていただきました。Surfaceというタブレット、ノートパソコン兼用のハードを発売してパソコンメーカーになったマイクロソフトのサイトがスマホ対応という点と今風のウェブデザインの見本としてかなり参考になります。

https://www.microsoft.com/surface/ja-jp/products/surface-3?ocid=Surface3_mscom

などのマイクロソフトのウェブページ等を見ると

テキスト1:画像3 の面積の配分でページがデザインされています。

マイクロソフトだけではなく、アップルや外資系のパソコンメーカーのサイトのウェブデザインではこうした手法が増えてきています。

私はこれを『1対3の法則』と呼んでいます。

テキスト1:画像3 の面積の配分でデザインがされているからです。

ただ、このようなデザインだと文字数が少なくてSEO対策上不利なのではないかと思う事がありますが、回避策はあります。

それは例え文字数が100文字のテキストとその横に大きな画像を表示したとしても、その数が10個あれば、100文字 × 10個 で合計1000文字のテキストになりますのでSEO対策的に少なくはありません。

実際に上記のSurfaceの紹介ページの本文の文字数を文字カウントソフトで計測したら

2415文字

もありました。

このうち1割はテキストリンクだとしてテキストリンクを除外しても2000文字近くのテキストが書かているのでSEO対策上文字数に不足はありません。

こうしたデザイン手法はどのような目的のページ、どのような商材のページにも使うべきとは言いません。

まず目的としては、お役立ち情報を提供するページではなく、むしろSurfaceの販売ページのように成約率を高めるために作る販売ページにこの『1対3の法則』のレイアウトを適用していただきたいです。

そして見た目が重要な商材、あるいは見た目で選ばれる商材を販売するための販売ページにこの『1対3の法則』の法則に基づいてテキスト1:画像3 の面積の配分でページを作ると商品のビジュアル的な素晴らしさがPCユーザー、スマホユーザー共に伝わりやすくなります。

では、見た目が重要な商材、あるいは見た目で選ばれる商材とは何かというと:

(1)ファッション関連

(2)食べ物関連

(3)美容関連

(4)住宅関連

(5)旅行関連

(6)趣味グッズ販売

(7)差別化のためにデザイン性が求められる商材

など見た目が購買決定の重要な要因になる商材です。

パソコンはこれで言えば(7)に該当するようになってきています。

本来ならば性能で選ばれるべき商品なのですが、デジタル化された商材のためパソコンメーカー同士で差別化が困難になってきています。

どこのメーカーが作っても部品さえ海外などから集めて組み立てれば誰でも商品を発売出来るのがデジタル機器のビジネスの苦しみになっておりソニーやシャープが苦境にある原因の1つにもなっています。

ぜひこうした商材で、かつ成約を目指すための販売ページをデザインする時は『1対3の法則』の適用を検討して下さい。

サイト滞在時間を伸ばす8つ目のすべきことは?

2015年05月27日

サイト滞在時間を伸ばす8つめのテクニックは:【8】その商品の仕様ページを作って目立つようにリンクを張る

というものです。

パソコンなどの機械類を販売しているサイトには商品の仕様が細かく書かれているページがあります。

商品の性能を比較して購入する商品の場合は:

(1)商品の仕様ページを作成してそこに商品ページからリンクを張る

(2)仕様に関する情報を表にまとめて商品ページの後半に掲載する

のいずれかをすると購買の意思決定を促すことに助けになります。

SEO的に気をつけるべきこととしては:

注意点1: 全く同じ内容、あるいはほとんど同じ内容の仕様書のページを造りサイトにアップする時はそれらが類似コンテンツになるので1つめの仕様書ページ以外のページはCanonicalタグというメタタグを張り、Canonicalタグ内に記述する親ページのURL(1つめの仕様書ページのURL)を記述すれば重複コンテンツとしてのペナルティーを回避することが出来ます。

注意点2: 仕様ページの文字数が500文字以下というように少なくなる場合は500文字以上になるように何らかの説明文、解説、コメントなどを文章として数百文字ページの上か下、あるいは両方に分散して500文字以上のオリジナルコンテンツがあるページになるようにしてください。Googleで上位表示するためにはサイト内に500文字以下の文字数が少ないページが増えてゆくとマイナス評価になり順位ダウンの原因になりますので気をつけて下さい。

次に、スマホ対応上気をつけるべきこととしては:

スマホ版ページだからといってページの長さを短くするために仕様に関する情報を削除しないでください。

スマホユーザーもPCユーザーも同じ人間ですので、購買の意識決定に必要な情報の量は変わりません。

必要な情報は必要なだけウェブページに掲載するようにしてください。

ところで最近1つ気がついたことがあります。

商品の仕様書が必ずといってよいほど掲載されているパソコンメーカーは非常に使いやすいスマホ版サイトも持っています。

参考になるのはレノボやHP等のスマホ対応サイトです。

恐らくPCのメーカーであるのでスマホシフトへの社会的な変化を肌で感じてそれに対応するためにスマホ版サイトのユーザビリティーを高める努力をしているのだと思われます。

そうした姿勢はとても素晴らしく参考になりますので機会があったらご覧になってみてください。

次回はサイト滞在時間を伸ばす9個目の工夫

【9】その商品の関連商品へのリンクをわかりやすく見せる

についてご提案させていただきます。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集