Googleはお客様の声の情報を冷静に見ている!?

2016年02月10日

前回に引き続きGoogleが公開してるサイトの品質評価基準の「Google General Guidelines」最新版にある重要な情報について報告させていただきます。今回はGoogleがサイトの評判をその評価基準に入れており、かつどのようにサイトの評判をチェックしているかについてです。

Googleは基本的にソフトウェア(アルゴリズム)を用いて全自動でサイトを評価し、検索順位を決めていますが、ソフトウェアでは理解できない部分は「Google General Guidelines」のいう評価基準に基づいてサーチクオリティーチームというスタッフが人的にサイトの評価をしています。

その「Google General Guidelines」最新版にズバリ、サイトの評判をどのようにチェックしているかを解説している部分があります。それは・・・・

「

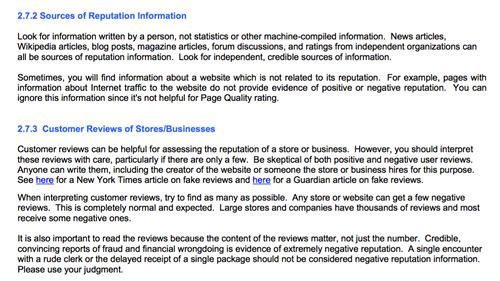

2.7.2 サイトの評判の情報源

統計情報や、機械が収集した情報ではなく、人によって書かれた情報を探して下さい。

ニュース記事、ウィキペディアの記事、ブログ記事、雑誌記事、掲示板でのやり取り、独立した組織による格付け等が評判を知るための情報源です。独立性が高く、信頼性の高い情報源を探して下さい。

時折、調査対象のサイトの評判とは関係の無い情報を提供するサイトが見つかるかもしれませんが、調査対象のサイトのアクセス数等は参考にはなりません。こうした情報はサイトの評判評価とは関係が無いので無視をして下さい。

2.7.3 店舗または企業のお客様の声

お客様の声は店舗や企業の評判を評価する上で有益な情報になり得ます。

しかし、これらの情報は注意深く見るべきです。特に、件数が少ない場合は要注意です。ネガティブ、ポジティブ両方の声をそのまま信じるのではなく疑って見るようにして下さい。何故ならお客様の声は、サイト運営者や雇われた人等誰もが書くことが出来るものだからです。ニューヨークタイムズやガーディアンズ紙で報道されたそうした偽のお客様の声の事件を参照して下さい。

お客様の声を見る時は出来る限りたくさんの件数を見るようにして下さい。どのような店舗やWebサイトでもいくつかのネガティブな評価が必ずあるはずです。これは完全にノーマルなことである当然のことです。大規模な店舗や大手企業ならば数千の声があり、ほとんどの声はネガティブなものであるはずです。

レビューはその数が重要なのではなく、中身が重要です。無礼な店員の対応や、商品の遅配などを被った顧客がたった1人いたというだけでサイトの評判が悪いとは判断しないでください。あくまでもあなたの常識に基づいて公正に判断するようにして下さい。

」

このようにGoogleは一件説得力のあるお客様の声でも、その数や中身、企業規模の大小などを考慮して疑い深く見るポリシーを持っていることがわかります。

この文面を読んで思い出しましたが、私のクライアントの中でも毎日1件、少なくとも毎週数件のお客様の声をサイトに載せているところは検索順位だけではなく、企業としても業績も良い傾向があります。

お客様の声は少ししか無いのはむしろ良くないことです。その企業の規模にあった数だけなるべくたくさん載せることと、難しいことではありますがネガティブな声も載せて全体のバランスを取ることが重要だということが今回の文面を読んでわかりました。

Googleからの評価を高めるだけではなく、見込み客からの評価を高めるためにもこうした点に注意したほうが結局は最終的に得をするはずです。

ぜひ出来るところから検討してみてください。

Googleは特定の業種のサイトの内容をこんなに厳しく見ている!?

2016年02月04日

Googleが公開してるサイトの品質評価基準の「Google General Guidelines」最新版の冒頭に一つ重要なメッセージが隠されています。それはYMYLという基準に当てはまる業種のサイトは他の業種のサイトに比べて非常に厳しいコンテンツの査定がされているということです。

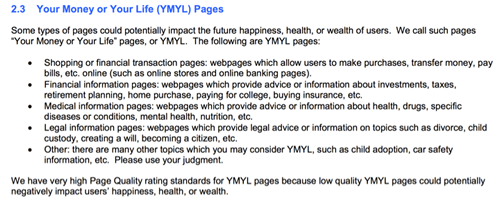

Google General GuidelinesによるとYMYLというのは「Your Money or Your Life」の略で訳すと「ユーザーのお金と命に深刻な影響を与えるページ」という意味です。

YMYLについて説明している箇所には次のように書かれています:

「

いくつかのジャンルのWebページにある情報は検索ユーザーの将来の幸福、健康、または財産に潜在的に影響を及ぼします。GoogleはそれらのジャンルをYMYL(あなたのお金、または命)に関わるページと呼び、具体的には次のジャンルのページを指します:

● 買い物や金融取引に関わるページ:検索ユーザーがオンラインで直接、商品の購入、お金の移動、料金の支払い等が出来るサイト

● 金融情報に関わるページ:投資、税金、老後の生活設計、住宅の購入、大学の授業料の支払い、保険の購入等に関するアドバイスや情報を提供するサイト

● 医療情報に関わるページ:健康、薬品、特定の病気や症状、精神衛生、栄養に関するアドバイスや情報を提供するサイト

● 法律情報に関わるページ:離婚、養育権、遺言の作成、移民等の法的なアドバイスや情報を提供するサイト

● その他、養子縁組、交通安全等検索ユーザーに深刻な影響を与えうるアドバイスや情報を提供するサイト

私たちはこれらYMYLに該当するWebページに対しては検索ユーザーの幸福、健康、財産に対して潜在的に悪影響を与えうる可能性が高いため非常に高度な品質評価基準を用いています。

」

この情報を読むと明らかに:

(1)買い物や金融取引に関わるページ

(2)金融情報に関わるページ

(3)医療情報に関わるページ

(4)法律情報に関わるページ

(5)検索ユーザーに深刻な影響を与えうるアドバイスや情報を提供するページ

に該当するサイトにある情報はGoogleのサーチクオリティーチームのスタッフ達に厳しい目で格付けをされていることがわかります。

これまで検索結果の上位に「何故こんなサイトがうちのサイトの上に表示されているのだろう?」と思うことがよくありましたが、Webページにキーワードが何回書かれているかとか、キーワードが何パーセント書かれているか、文字数が多いか、被リンク元が多いか、いいねボタンがどのくらい押されているかというはある意味表面的な評価基準でしかありません。

私達が想像していた以上にGoogleは情報の根幹、もっと言えば情報の発信者の素性を査定してそれを検索順位の評価基準に密かにいれていたことが分かりました。

ではこうした5つのジャンルに該当するサイトを運営している方は具体的に何をするべきかというとGoogleはサイト全体の信憑性と信頼性を見ているので:

1、情報発信者の経歴や社歴、資格や許認可などを運営者情報ページに明確に具体的に記述する

2、普段より信頼できる情報を収集する努力をしているかを見せるためにサイト内にブログを設置して日々仕事に励んでいる様子、勉強をしていることを言葉だけではなく、写真などの証拠と共に記事化する

3、提携先や推薦者がいる場合はそのことを示すページを作るか、既存のページに追加する

4、信頼できる団体、組織などにコンテンツを提供してそこから著者としてリンクを張ってもらう

などの対策が考えられます。

今後、次の業界の企業や個人の方はこうした点を考慮して自社サイトのコンテンツ作りに取り組んで下さい。

・歯科医院

・病院・クリニック

・美容関連

・弁護士・司法書士・行政書士・税理士・社会保険事務所

・相続関連業務とその紹介ビジネス

・整体・治療院・マッサージ

・あらゆる物販を行っているECサイト

・工務店・リフォーム店・その他建築関連

・株取引、FX等の投資関連

・保険・ファイナンシャルプランナー・金融関連企業

・男女関係問題のあらゆるサービス

・福祉関連

コンテンツの時代と呼ばれるようになって久しいですが、その評価基準は益々厳しくなってきています。

考えてみれば私達サイト運営者が家に帰り、消費者の立場になった時は意識的、無意識的に検索結果に表示されるサイトの情報を厳しい目で疑い、「信じても大丈夫なのか?」という心のつぶやきをもって情報収集をしているはずです。

そして少しでも「これは・・・」と思ったらブラウザの戻るボタンを押して次のサイトを見ているはずです。

最近良く聞くのは「ネットに書いているとおりにやったら症状が悪化した」とか、「ネットに書いていることを信じていたが専門に直接相談したらもっと良いアイデアがあった」というネットの情報の信憑性そのものすら信じられなくなるものです。

YMYLというサイト運営者の立場としては一見不都合に感じる基準は同じ人間である消費者を守ってくれている側面もあるのです。

Googleからの評価を上げるためだけではなく、その先にいる見込み客の評価を上げるためにこうした点を改善して成約率アップこそを目指して下さい。

Googleは私達のサイトに9段階評価の内申書をつけている!!

2016年01月28日

前回に引き続きGoogleが私達のサイトをどのように評価しているのか、その評価基準である英文のGoogle General Guidelines最新版を読み解いてみたいと思います。前回は『低品質なWebページとは何か?』についてでしたが今回は『高品質なWebページとは何か?』についてです。

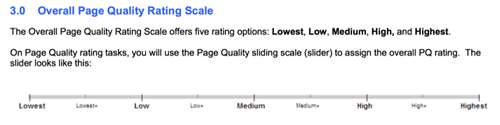

GoogleはGoogle General Guidelinesを用いて以下のようなスケールでサイトの品質を評価しています:

ご覧のように9段階の評価であり、左から順番に・・・

Lowest(最低品質)

Lowest+

Low(低品質)

Low+

Medium(中品質)

Medium+

High(高品質)

High+

Highest(最高品質)

のスケールで評価をしています。

では何をもって高品質だと評価しているのでしょうか?

それは:

「

高品質な評価を与えるには少なくとも以下のうち1つの基準に該当しなくてはなりません:

・高品質なメインコンテンツが十分な量ある

・該当ページやそのページがあるサイト全体がそのトピックに関して専門的で、権威があり、信頼出来る水準にある

・そのトピックに関してそのサイトの評判が高い

加えてそのページがあるサイト全体が以下の基準のほとんどに該当する必要があります:

・サイトに関する情報が十分備わっていること(例:会社概要、連絡先、サポート情報等)

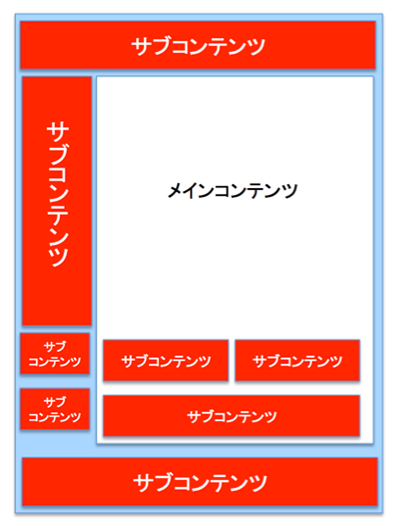

・サブコンテンツがそのページやサイト全体のユーザー体験を満足させる水準にある

・機能的なページデザインにより、ユーザーがメインコンテンツに集中出来て、サブコンテンツも利用できる水準にある

・サイト全体が十分に管理、維持されていること

」

これらを要約すると結局、高品質なコンテンツとは:

1、そのテーマについて書く資格を持つ人がコンテンツを書くこと

→ そのテーマにおける経験値が高いか、資格を保持しているか、その業界において権威を持っているかどうかが問われる。

特に、不正確な情報だと社会に害を与えることになる医療、法律、技術などの分野においては厳しくこの点が問われる

2、上位表示を目指すページだけではなく、そのページが存在するサイト全体も評価対象になる

3、メインコンテンツの品質が高くてもサイトにおけるユーザー体験を高めるためのユーザビリティーも高くなくてはならない

→ 見やすいメニューや、レイアウトも必要。文字だけではなく、画像や動画などのビジュアルエイド(理解を助けるための情報パーツ)などもあったほうが良い。現実的にはページ内に様々な情報をつめこむのではなく、すっきり見やすくする必要がある

4、サイト全体がきちんとメンテナンスされていて不具合が無いようにしなくてはならない

ということです。

次に最高品質のコンテンツはどのように判断されているかというと次のような基準になります。

「

最高品質のコンテンツと評価するためには次の基準のうち少なくとも1つに該当する必要があります:

・証明された専門知識、才能、または技能に基づいた非常に高い、あるいは最も高いメインコンテンツがある

・該当するトピックにおける非常に高いレベルの専門知識、権威性、信頼性がそのページとサイト全体に見られる

・そのトピックにおいて非常に良い評判がサイトに対して、あるいは著者に対してあることが見受けられる

」

最高品質コンテンツの重要ポイントは、コンテンツの内容だけではなく、その著者の社会的評価が非常に高かどうかという点です。

結局のところ、コンテンツは「何を書くか?」よりも、それを「誰が書くか?」、そしてそれがどの程度信用のあるサイトに掲載されているかという「どこに?」という点が高品質、最高品質になれるかどうかの基準だということです。

ということは自分の立場を理解してその立場において自分の専門性や経験が活きるコンテンツを書かなくてはならないということになります。

自分が知っていることを書く、あるいは書くために必至に勉強をしたり、経験を積むことが必要だということでもあります。

企業のサイト管理をする人はこの点に気をつけなくてはなりません。

そしてアフィリエイターの方は、実際に自分が利用して体験した商材についてのコンテンツを作る必要があります。

Googleが定義する高品質コンテンツ = 個人の経験、または専門知識に基づいて作ったコンテンツ

ということになります。

そしてそれはそのまま一般ユーザーが求めるコンテンツということにもなります。

Googleの仕事は一般ユーザーが求めるコンテンツを検索結果ページの上位に表示することだからです。

以上が、GoogleのGoogle General Guidelines最新版が定義する高品質コンテンツ、最高品質コンテンツの基準です。

これまでは曖昧だったが「質が高いコンテンツとは何か?」という疑問がこれで晴れるはずです。

今後は自社サイトのコンテンツの品質管理をする際にこうした基準を御社も採用して、Googeが評価する質が高いコンテンツ作りを目指して下さい。

GoogleはWebサイトの品質をどのような基準で評価しているのか?

2016年01月21日

Googleが海外で発表しているWebサイト品質評価基準「Google General Guidelines」を読めば上位表示のコツがつかめるはずです。何故ならこの品質評価基準をGoogleのサーチクオリティーチームが用いて、Googleのアルゴリズムでは未だ評価不可能なコンテンツの品質を肉眼で見て品質の判定をしているからです。Googleのアルゴリズムが見過ごしたせいで検索順位が上がったページでも、その後サーチクオリティーチームのスタッフがこの「Google General Guidelines」に基づいて肉眼でページを見て判断した時、品質が低いと判断すればそのページの検索順位は最終的に下ることになります。

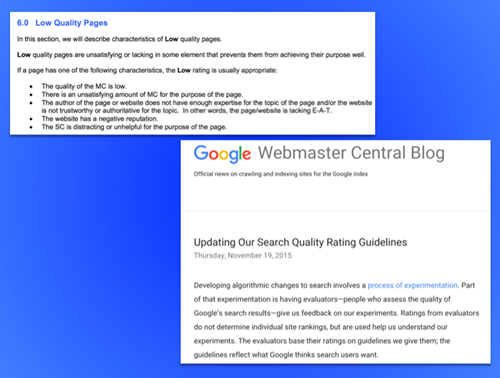

今回から複数回にわたってGoogleが昨年2015年11月19日に一般公開した英文のGoogle General Guidelines最新版を読み解いてGoogleが私達のWebサイト作りに何を要求しているのかを調べてみたいと思います。

今回は「Low Quality Pages」p.33『低品質なWebページとは何か?』についての記述についてです。

その項目には次のようなことが書かれています。

「もしも次のような特徴が対象のWebページに見られた場合、低評価として評価をすべきです:

• メインコンテンツの品質が低い

• そのページの目的を考慮した場合、不十分な量のメインコンテンツしか見られない

• そのページの情報を書いた著者はそのテーマについて書くだけの十分な専門知識を持っていない、またはサイト全体として見た場合そのテーマについて書くだけの信用と権威を持っていない。すなわちそのページ、またはサイト全体のコンテンツがE-A-Tに欠けている(※ E-A-TとはExpertise/Authoritativeness/Trustworthiness の略で専門的知識、権威性、信頼性の3つの要素のことを言う)

•そのサイトはネガティブな評判がある

• 補足的なコンテンツがそのページの目的を考慮した場合、ユーザーの混乱を引き起こし、ユーザに不親切である

加えて次の特徴のいずれかに該当した場合も低評価の原因になります:

•Webサイトそのものについての情報が不足している

•Webページ内に役に立つサブコンテンツが不足している

•デザイン性が不足してる。例えば、ページのレイアウトや空白の使用がメインコンテンツを邪魔しておりメインコンテンツをユーザーが利用することを阻害している

•Webサイトがメンテナンスと更新を怠っている」

以上が「Low Quality Pages」p.33『低品質なWebページとは何か?』の概要、全体像です。

全体的に言えることは・・・

・ページを評価するときそのページだけではなく、そのページが属するサイト全体も評価基準に含めている

→ いくらページそのものに書かれている情報が高品質のように見えてもサイト自体の信頼性が低ければそのページの評価は低くなる

・ページ内の情報だけではなく、その情報を生み出した著者に経歴や資格、または権威があるかどうか?

→ 特に専門知識が必要な医学、美容、健康、法律、技術の世界の情報はその信憑性が厳しく要求される

・メインコンテンツだけではなく、その周囲にあるサブコンテンツまでをも評価対象にしている

→ メインコンテンツ周辺のヘッダー部分、サイドメニュー部分、フッター部分などに関連性の低い情報、バナー画像等を載せるのは良くない

・メインコンテンツの内容だけではなく、そのプレゼンテーション形態も評価対象にしている

→ 文章の体裁、つまり改行や、スペースを入れるかどうかなど国語的な文章作成常識が必要とされる

などの点です。

IT技術の1つとしてスタートしたSEOですが、最近のGoogleの品質評価体制の進歩とともに、より文系的なスキルを磨くことも必要になってきています。

これまで理系ではないのでSEOは無理だとか、技術のことがわからないのでSEOは苦手と思ってきた方は何も気後れすることはありません。

様々な社内の才能や経験を結集してこそよりGoogleに評価され検索順位が上がる世界がすでに到来しているのです。

次回はさらにGeneral Guidelinesについて考えていきたいと思います。

Googleからの集客に成功している全米トップクラスのサイトから学べることは?

2016年01月14日

今回は前回に引き続き米国のSEO会社「MOZ」が発表した2015年米国Googleで最も検索結果に表示されたサイトTOP10に登場したサイトの特徴の分析と私達がそれをどう自社サイト運営に取り入れることが出来るかを考えて見たいとお思います。ランキング3位から10位は次のサイトです。

3位:facebook

4位:YouTube

5位:Yelp

6位:WebMD

7位:ウォルマート

8位:トリップアッドバイザー

9位:フードネットワーク

10位:オールレシピ

先ず7位のウォルマートですが、これは全米各地に出店しているNo.1の小売店です。

リアルでは力のあるウォルマートは最近までWebでの集客が得意ではありませんでしたが、今回のトップ10にかろうじてランクインするようになりました。

ウォルマートはネットで注文した商品を実店舗で受け取ることが出来るなどいわゆるオムニチャンネル(ネットと実店舗の相互展開・融合)にたくさんの投資をしてきました。

日本でもセブングループがオムニチャンネルを本格化していますが、イオンやその他大手小売店も追随してきています。

これは何を意味するかというと・・・

(1)日本でも米国のウォルマートのように途中様々な困難に遭遇してもそれらを克服してリアルでの存在感の高い大手小売店がGoogle等を活用してWebでの集客に成功するという未来が来るということです。

(2)これまでWebをあまり活用してこなかったリアルの小売店も自分なりのオムニチャンネルをすれば一定の成果が期待できる

(3)大手小売店が実店舗で売っているようなものは小さなお店では売れなくなる(大手の方が仕入れ力・物流力等の体力があるから)

という事です。

次に今回ランクインしてる企業では

3位:facebook

4位:YouTube

5位:Yelp

6位:WebMD

8位:トリップアッドバイザー

9位:フードネットワーク

10位:オールレシピ

の7つのサイトに共通点があります。それは・・・

(1)ユーザー参加型のサイトでありユーザーがコンテンツを作る

いわゆるUGC(User Generated Content:ユーザー生成コンテンツ)というものでユーザーがコンテンツを増やす仕組みが出来ている

(2)そのコンテンツに対して評価をすることが出来る

自分の意見や作品、情報を他人に認めてもらいたいという承認欲求を満たすための仕掛けがある(いいねボタンの数、閲覧数の表示)

(3)そのコンテンツはシェア出来るもの、あるいはしたくなるものである

少しでも役に立つ情報、あるいは面白い情報でないと良い評価を得ることが出来ないのでユーザーは競ってそうしたコンテンツを作り投稿する。そしてそれはそのまま他人にも見せたくなるようなコンテンツであり、かつシェア(共有化)が簡単に出来る機能がある

という3つです。

以上が、2015年米国Googleで最も検索結果に表示されたサイトTOP10に登場したサイトの特徴ですが、これらの特徴は私達が自社のアクセスを増やそうとする時に参考にすべき点であり、少しでも実現できそうなものがあったら早めに取り組むべきポイントのはずです。

恐らく今年のWebの世界も様々な変化が訪れ私達のビジネスに影響を及ぼすと思いますが、くれぐれも昨年までのルーティーンの繰り返しではなく、必ず新しいチャレンジをいくつもするべきです。そうすることにより初めて売上は維持できるでしょうし、売上を増やすという望みを持つ資格を得ることが出来るはずです。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集