Googleが5月にスマホ版Googleのモバイルフレンドリーアップデートの最新版を実施することを発表

2016年03月17日

米国のGoogle Webmaster Central Blogで重要な発表がされました。"beginning in May, we’ll start rolling out an update to mobile search results that increases the effect of the ranking signal to help our users find even more pages that are relevant and mobile-friendly."

(2016年5月にスマホ版Googleのモバイルフレンドリーアップデートの最新版を実施することにしました)

https://webmasters.googleblog.com/2016/03/continuing-to-make-web-more-mobile.html

昨年の2015年4月のモバイルフレンドリーアップデート以降初めてのアップデートです。

この発表の詳細を見ると・・・

"If you've already made your site mobile-friendly, you will not be impacted by this update. "

(すでに自社サイトがスマホ対応していれば今回の最新版のアップデートによる影響はありません)

ということなので自社サイトの全ページをスマホ対応している方には何も影響がありません。

しかし、すでに差がついてきているのはサイトの一部しかスマホ対応していないサイトはそのことをGoogleが見ぬいてこれまでスマホ版Google上でスマホ対応サイトだけが表示してもらえる「スマホ対応」という薄いグレーの印が消されるようになっています。

先日私のクライアントさんでトップページだけスマホ対応している方がいらっしゃるのですが、それまでトップページがスマホ版Googleの検索結果にかかっている時はきちんと「スマホ対応」印が表示されていたのが突然表示されなくなってしまったケースがありました。

トップページだけスマホ対応した理由は時間や予算の問題があるからです。

ただこれは運営者側の問題なのでGoogleユーザーには関係がないことです。Googleは私達サイト運営者を優先するか、ユーザーを優先するかというといつもユーザーを優先する会社です。

そこを妥協すればGoogleのような大企業でも衰退してしまうからです。

2015年4月のモバイルフレンドリーアップデート以降時間が経つにつれてスマホ対応しているサイトは順位が徐々に落ちてきています。

それはトップページの検索順位だけでなく、サブページの検索順位もです。

サイトにある全ページをスマホ対応しないと絶対にだめです。

その理由はサブページがスマホ版Googleの検索結果に表示された時に「スマホ対応」印が表示されずにスマホユーザーがタップしなくなり本来得られるはずのサクセスを喪失するからです。

スマホを使っているユーザーにとって見やすいページはスマホ対応ページです。

サイトをスマホ対応するということはそのサイトにある全てのページ、サブページをスマホ対応するということです。

未対応の方は一刻もはやく全ページ、全サイトスマホ対応を急いで下さい。

具体的な対応方法としては:

1、レスポンシブWebデザイン

または

2、動的な配信

がベストです。

どうしてもPCサイトとモバイルサイトを別個に作らなくてはならないという方は必ずPCサイトが100ページあったとしたら、同じ100ページ全てのモバイルサイトを作って下さい。

そしてその後の更新やページの追加は必ずPC版、モバイル版平等に行うようにして下さい。

最近の海外のSEOのニュースを見ると一つの傾向があるのがわかります。

それはモバイルの話ばかりだということです。

それはGoogleがモバイル市場の重要性を認識しており、会社としての最優先課題として取り組んでいるからです。

未発達なモバイル市場で自社の業績を上げることが現在のWebマーケティング成功の鍵になるのです。

すぐに行動を起こして下さい。

ページランクの表示が停止されることになった!

2016年03月09日

Google has confirmed it is removing Toolbar PageRankIt's official: Google has decided to kill off Toolbar PageRank from its browser.

(Googleの公式発表によるとこれまでGoogleツールバーで表示していたページランクの表示を停止することを決定)

・・・Google, within the next couple weeks it will begin not to show any data at all.

Google explained that the company still uses PageRank data internally within the ranking algorithm, but the external PageRank values shown in the Toolbar are going away completely.

(数週間以内に停止を実行する予定。Googleによるとページランクは外部には公表しないが社内では引き続き検索順位を算定するためのアルゴリズムとして活用する)(2016年3月8日)

というニュースがSearchEngineLandで発表されました。

Googleツールバーをブラウザにダウンロードするとこれまでブラウザで表示するページのページランクが表示されてきました。

下の図はヤフージャパンのトップページのページランクが8であることを示すものです。

ページランクは0から10までの11段階のページの人気度を表す偏差値のようなもので西暦2000年から2013年末まで最新のページランクが公表されていました。

ページランクはたくさんのサイトからリンクがされるか、ページランクが高いページからリンクされると上がるというもので質が高いリンクを集める上で重要な指標として使われていました。

このことは私達に何を意味するのでしょうか?

1、ページの人気度を測るのが難しくなる

→ ページランクは2013年末以来更新がされていませんでしたが、それでもそれ以前に作られたWebページの人気度を知るには役に立つ指標でした。しかし後数週間で全く表示されなくなるということは困ります。

しかし、ページランクに変わるページの人気度を推し量る指標はすでに存在しており、それはシミラーウェブやアレクサのアクセスランキングです。

この2つの中でも特におすすめのソフトがシミラーウェブです。世界中に張り巡らせた情報網をビッグデータとして活用して比較的正確に全世界、全日本のアクセスランキングを発表しているからです。

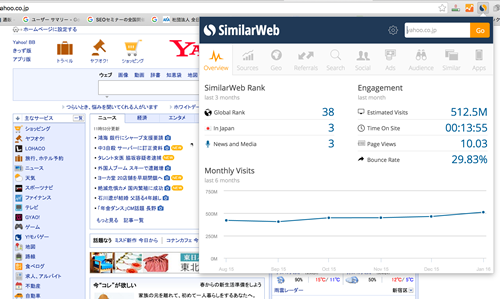

下の図はさきほどのヤフージャパンをシミラーウェブで調べて表示された全世界、全日本アクセスランキングの数値です。

世界では38位、日本では3位のアクセスがあることがわかります。

シミラーウェブやアレクサでのランキングとページランクの関連性を調べるとほとんどのサイトにおいてページランクが高ければ高いほどこれらのアクセスランキングも高いことが分かっています。

このことからも今後はシミラーウェブやアレクサでのランキングがページランクに変わる有力なデータだということが言えるでしょう。

※シミラーウェブについての詳細については:

https://www.web-planners.net/blog/archives/000128.html

※アレクサについての詳細については:

https://www.web-planners.net/blog/archives/000125.html

をご覧下さい。

2、サーチコンソールを使うことが求められる

→ GoogleはGoogleがサイトをどのように評価しているかの手がかりを与えるツールとして近年、サーチコンソールの利用を推奨しています。このツールを使えば自社サイトがどのようなサイトからリンクされているか、インデックス状況、スマートフォン対応状況、Googleからの流入キーワード、サイト全体で何のキーワードがどのくらい書かれているかなどを知ることが出来ます。これまで以上にサーチコンソールを使い自社サイトの評価状態を知ることが必要となるはずです。

3、コンテンツマーケティングのブームが加速する

→ ページランクの表示全面廃止はどのような印象を与えるのかというとGoogleがリンクを重視しなくなり、コンテンツを重視するようになったという姿勢を強めたということです。それによりこれまで以上にコンテンツが重要だという風潮がSEOの世界に浸透するはずです。

4、リンクを重要視しない企業が増える

→ しかし、現実にはコンテンツの次に重要なのは今でも外部ドメインのサイトからのリンクです。これがなければ上位表示が困難なビッグキーワードでの上位表示は無理です。また、比較的競争率が低い簡単なキーワードでも上位表示をするためにはリンク対策を避ければ、ソーシャルメディア活用など他の対策が求められるのが現実です。

その結果、リンク対策を軽視して検索順位を落とすリスクが生じるはずです。

しかし、ここで言うリンクというのは決して数ではありません。ユーザーがクリックするアクセスをもたらす送客目的、または紹介目的のリンクです。これこそが良質なリンクでありどうしても上位表示には必要なリンクなのです。

以上が今回のご報告ですが、リンクSEO時代の象徴だったページランクが終わる時がついにきました。

これからは新しいルールを見つけ出し、その枠内で自社サイトの競争優位性を高める努力が求められます。

これは困ったことに感じるかもしれませんが、新しいチャンスとして積極的に捉えて新しいSEOを実践するきっかけになるはずです。

今求められるスマートフォンサイトは「軽い」サイト

2016年03月02日

この数ヶ月Googleが発表しているスマートフォンサイトの検索順位決定に関するニュースを見ると1つの共通点が見えてきます。それは「スマートフォンサイトの軽量化」です。

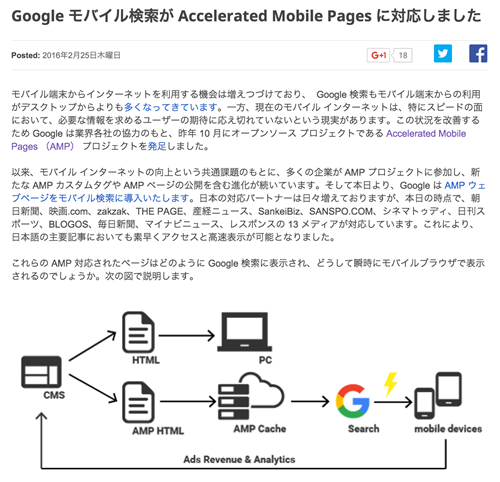

その1番大きな動きがGoogleが提唱する「AMP」(Accelerated Mobile Pages:アクセラレイティッドモバイルページ)というオープンソース プロジェクトです。

この詳細はGoogle公式サイトの

https://googledevjp.blogspot.jp/2016/02/google-accelerated-mobile-pages.html

にありますが、一言で言うと現在のWeb技術を使って限界までスマートフォンサイトのダウンロード速度を早くするというプロジェクトです。

すでに国内では大手のメディアサイトが実装しており信じられないくらいのページ表示速度を実現しています。

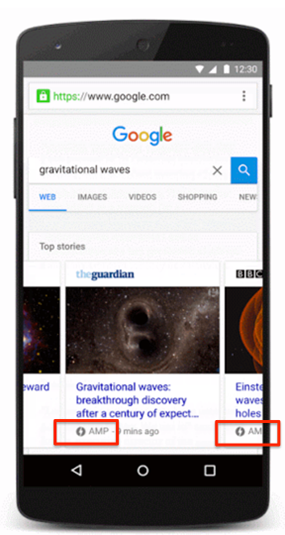

さらに米国のスマホ版Googleでは

https://searchengineland.com/amp-top-stories-now-live-243314

にあるようにAMPを実装しているサイトが検索にかかるとAMPのロゴマークである雷のマークが検索結果に表示されるというような動きをしています。

スマホユーザーの多くがAMPのロゴマークが表示されているサイトは早くサクサクと見れるということを知るようになったらAMPのサイトはそれだけクリックされやすくなりアクセスを増やすことが可能になることが考えられます。

ただし、「今のところはAMPを実装しただけで検索順位が上がることはない」

https://searchengineland.com/google-amp-not-yet-a-search-ranking-signal-243498

とGoogleの技術スタッフのJohn Mueller氏は述べています。しかし、これはAMPを実装した「だけで」順位上がることは無いということであり、AMPを実装してスマートフォンサイトの表示速度が向上することはGoogleが評価して検索順位が上がるということでもあります。

今、ここで私達Web運営者に必要なのはAMPを使ってスマホサイトを作ることではなく、Googleがスマホユーザーが素早く見れる軽いサイトを作る事です。

それを実現するための第一歩がGoogleが提供しているサイトの軽さを測定して改善すべき点を教えてくれるPageSpeed Insights

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ja

を使う事です。

そこに表示された改善案の中で出来ることを実行して少しでもサイトの表示速度を軽くすることが求められます。

ただし、そこに表示される得点はかなり厳し目になっているので60点以上を取れれば良い方なので最低60点以上になるように改善をして下さい。(ヤフージャパンのスマホサイトですら65点です)

これからのスマホSEOは、全ページのスマホ対応というレベルを超えて、軽さを追求しユーザビリティーを高めてGoogleに検索結果上で推奨してもらうことです。

Google検索結果ページ上の広告表示数が減った!?

2016年02月24日

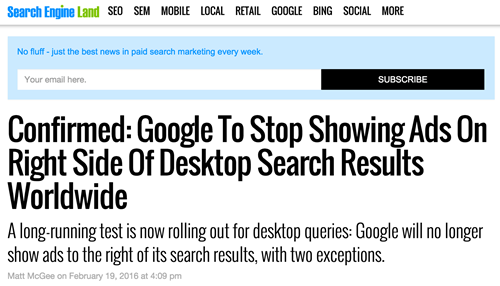

Search Engine LandのニュースによるとGoogleは・・・「Confirmed: Google To Stop Showing Ads On Right Side Of Desktop Search Results Worldwide

A long-running test is now rolling out for desktop queries: Google will no longer show ads to the right of its search results, with two exceptions.」(Googleは世界中のPC版Googleの検索結果上でこれまで長期間テストしてきた右サイドでの広告表示を廃止したと発表した)

ということです。

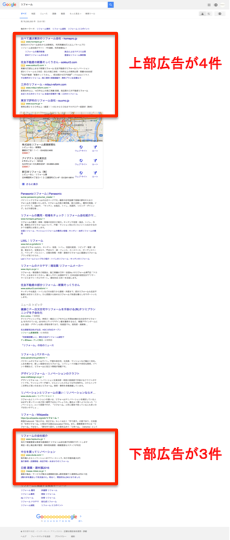

すでに国内のGoogleでも検索結果の右サイドには広告は表示されなくなっています。

実際に日本語PC版Googleで「リフォーム」というキーワードで検索すると検索結果の上4件が広告になっており、これまでよりも1件表示が増えています。そして自然検索の下に3件広告が表示されています。

しかし、同発表によると・・・

「with two exceptions:

(1)Product Listing Ad (PLA) boxes, which show either above or to the right of search results

(2)ads in the Knowledge Panel」

とあり、例外として:

(1)商業的なキーワードで検索した時に右サイドにこれまで表示されていた写真入りのGoogleショッピングの広告

(2)ナレッジパネルという画像や地図入りの企業情報

の表示はそのままにするということです。

試しにPC版Googleで「スマートフォンケース」という商業色の強いキーワードで検索すると下の図のように検索結果の右サイドにはこれまでどおり写真入りのGoogleショッピングの広告が表示されています。

また、ナレッジパネルが表示されやすい固有名詞である「ディズニーランド」で検索すると東京ディズニーランドの詳細や地図情報が右サイドに表示されています。

この動きは何を意味するのでしょうか?

1、検索結果上の一等地である1位から4位を遂に広告欄に転換して広告売上を増やそうとしている

→ これはすでに何年も前に商業化が進んでいるヤフージャパンと同じ道をGoogleは辿っているのだと思います。

2、スマートフォン版Googleでは元々画面の狭さという制約上、右サイドには広告は表示されていないのでそれと同じ仕様になった

→ スマホファースト、モバイルファーストという標語が言われるWeb業界にあってPCサイトのレイアウトをモバイルサイトのレイアウトに近づけこの標語をさらに実践するようになった

3、右サイドには今後積極的に、写真入りのGoogleショッピングの広告を増やしその売上を増やそうとしている

→ もしそうならば、物販をしている企業はGoogleショッピングの広告予算を確保しないと売上が減る

4、右サイドには今後何か別のものを積極的に表示するようになる

以上ですが、全体的にGoogleはヤフージャパンのように株式上場して以来、商業化の道を進んでおり広告収入を増やさないと株価を維持することも出来ません。利益追求型になっていることは確かだと思います。

こうした動きはGoogleの広告を買う企業と買わないで自然検索だけで集客しようとする企業に次のような行動を強いるはずです:

【Googleの広告を買う企業】

(1)アドワーズ広告というリスティング広告の枠は最大7件に減ってしまったのでそこの場所取り、順位アップの競争が激化する。そしてこれまで以上の広告の出費を余儀なくされる

(2)広告費の高騰の影響を少しでも和らげるために自然検索での上位表示にこれまで以上に力を入れる

【広告を買わないで自然検索だけで集客しようとする企業】

(1)商業色の強いキーワードで検索した時に自然検索で1位になったとしても総合では実質4位なので、検索結果に表示されるタイトルタグや、メタディスクリプションには広告コピーに負けないクリックしたくなるような訴求力のあるライティングをしないとクリックしてもらえなくなる

(2)これまで以上に様々なキーワードでの上位表示を目指しアクセスを維持する

(3)商業色が低いキーワードでの上位表示を実現すれば広告が表示されない検索結果が表示される可能性が高い。それを実現するためには物を買おうというユーザーではない情報を探しているだけのユーザー向けのお役立ちページをつくりそれらの上位表示を目指す

などが考えられます。

検索結果のレイアウトの変更の影響は表面だけではなく、深いところに影響を及ぼします。

この変化により被害を被るのではなく、これを活用して集客力アップのきっかけとして捉えて下さい。

若者はGoogleを使わずにTwitterで検索をする!?

2016年02月19日

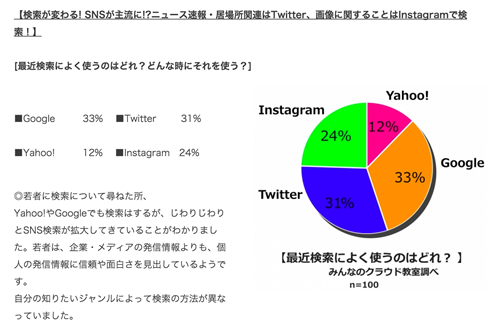

先日、非常に気になる検索に関する情報を知りました。それは・・・「Yahoo、Google検索なんてもう古い!?イマドキ若者はTwitter・Instagramで検索!

若者生態バラエティ 「みんなのクラウド教室」 番組配信に合わせて若者100人にアンケート!

LIDDELL株式会社 2016年2月9日 」(LIDDELL株式会社のプレスリリースより)

というニュースです。

このアンケート調査の詳細は:

・調査主体:みんなのクラウド教室調べ http://mincloud.jp/

・対象期間:2016年2月1日(月)から2月6日(土)(インターネット及びインタビュー調査)

・調査人数:18歳から22歳の日本人男女・合計100名

というもので、100名の若者を対象にしたものですが一定の傾向が反映されていると思います。

それは検索をするのはヤフーやGoogleだけではなくなってきているということです。

ヤフーやGoogleの最大の弱点はインデックスのスピードが遅いという事です。

サイトに新しくページをアップしてもそれがすぐに検索結果の上位に来ることは簡単なキーワードでも無い限り非常に難しいことです。

人気がとてもあるサイトやフォロワーがたくさんいるソーシャルメディアで告知をしてすぐにアクセスが増える体制があれば少しはインデックスは早くなりますが、それでも即時に検索にかかることは難しいのが現実です。

Googleのサーチコンソールにあるサイトマップ機能を使ってもインデックスされやすくなることはあっても即時に上位表示させるには不十分です。

その点Twitterの強さは最新の情報が見つかりやすいことなので、このアンケートによるとTwitterで検索する時は「速報などを知りたい時・検索エンジンでもヒットしない情報を探す時。ニュース速報、ライブ情報、ゴシップ・トレンド情報等、最新の情報を知りたい時に活用することが多い」というように最新情報を見つけやすいのがTwitterの特徴です。

若者だけではなく、他の世代の人もネットになれた人だと天候や、イベントのこと、受験の合格発表のことなどはGoogleでは無くTwitterで検索するという方が大勢います。

こうした状況に対して私達Webサイト運営者はどう対応すれば良いのかというとそれは自社のTwitterアカウントを立ち上げてTwitterという小さなインターネット上に存在をするということです。

これまでTwitterを立ち上げたけど集客の効果が無いからやめたという企業は多いと思います。

私もそのうちの1人でしたが、ソーシャルメディアの影響力が増すにつれてTwitterは必須だと思い、今では土日祝祭以外はほぼ毎日サイトの更新情報を投稿するようにしています。

アクセス解析ログで効果を検証するとFacebookからの流入の10分の1から6分の1の流入が生じるようになりました。

しかし、最初はほとんど毎日0人の流入という日が続き、やり始めて3ヶ月くらいで一日1人くらいになり、一年後くらいに10人くらいになりました。とてもありがたいことです。自社サイトに追加したページを1行くらいで紹介してそこにリンクを張るだけで1日10名、月300名、年3600名が訪問してくれるのは普通簡単なことではありません。

Twitterという最新情報の検索エンジンで上位表示するための第一歩は自社のTwitterアカウントを開いてそこでほぼ毎日ツイートをすることです。

そこで初めてTwitterの検索エンジンで検索にかかるチャンスが生じます。やならなければ0です。

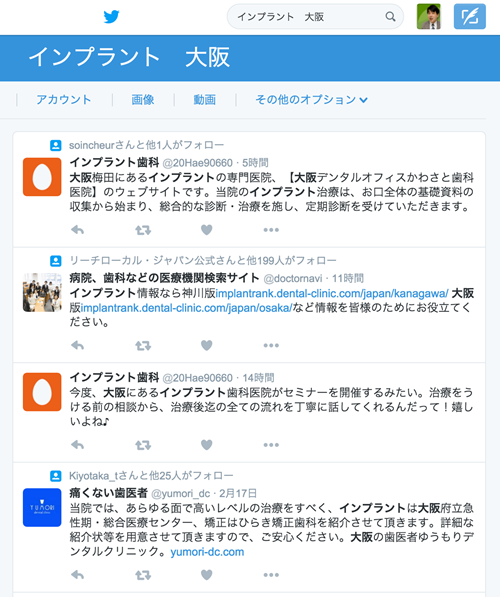

下の図は実際にTwitterの検索エンジンで「インプラント 大阪」というキーワードで検索した検索結果ページです。投稿内にインプラントや大阪が書かれているものが上位表示されています。

以上がTwitterという一つの検索エンジンで自社のプレゼンス(存在感)を先ず確保して検索にかかるための方策です。

これを継続的に行い慣れた頃には、もう一つの検索エンジン集客のチャンスが開けるはずです。

それは、もう一つの巨大ソーシャルメディアであるFacebookの検索エンジンです。

昨年2015年末に米国のFacebookでは投稿した内容も検索にかかるようになりました。これによりFacebookのSEOがスタートしました。

日本のFacebookは未対応ですが、時間の問題で投稿された情報を検索出来るようになるはずです。

そこから必ず新しいチャンスが生じるはずです。

その時が来るまでは、Twitter上でのSEOに参加をするべきです。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集