狙っていないページが上位表示してしまう理由とは?

2016年09月17日

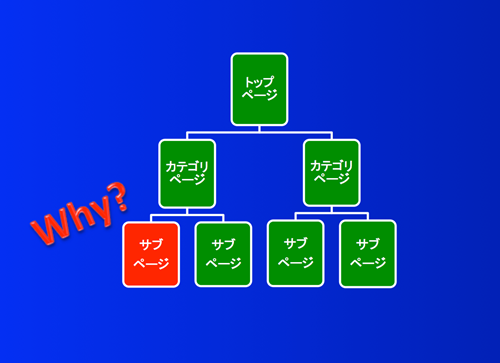

最近相談が増えている問題として「自分が上位表示を目指しているページが上位表示しないで、別のページが上位表示してしまう・・・」というものがあります。この現象にはいくつかの原因があります。

今回はそのいくつかについて解説させていただきます。

1つ目の理由とは・・・

「キーワードがくどく書かれている」

というものです。

Googleが嫌がるページ、つまり上位表示を避けるページの特徴の1つは同じ言葉がたくさんかかれているページです。

例えば「青森 りんご」で上位表示しているページに「りんご」というキーワードをページ全体の8%だとか、10%くらい書くということはそのページ内の単語の10回に1回は「りんご」という単語になってしまい人間が見た時に見づらいページになることがほとんどです。

このパーセンテージのことをキーワード出現頻度(海外ではKeyword Density:キーワード密度)と呼びますが、全業界平均値でいえば目標キーワードを目標ページ内には4%〜6%、それが無理な場合は3%台書いて、出現頻度ランキングは1位、つまりそのページで最も見られる言葉にすることが有効な内部SEO対策です。

2つ目の理由は・・・

「コンテンツ量が競合ページよりも少ない」

というものです。これはある意味当たり前のことですが、普段から自分のサイトを見慣れている場合気がつかないことがあります。

それは上位表示している競合他社のページが1,000文字書いてあったとして、自社のページに300文字しか書かれていなかったらほとんどの場合自社のページが1000文字書かれているページよりも上位表示することはありません。

特に300文字しか書かれていないページの多くが:

1、本文の下の部分に他のページにも書かれている重複コンテンツが書かれている

2、本気で情報を発信しようとしていなく、SEOのために消極的姿勢でコンテンツを書いている

というものばかりです。(もちろん例外はあります)

この場合の対処策は現在書かれているコンテンツの下にもう少し言いたいこと、出来れば読者にとって少しでもメリットのある何かを数百文字追加することです。

数日前、数ヶ月前に書いたものを見直して見ると「この事を書くのを忘れた・・・」だとか、「こういう説明ならもっと分かりやすいかな・・・」という気付きが生じることがあります。そうして植物に水を与えるようにコンテンツを少しずつ追加するというのが最もやりやすい方法だと思います。

他に出来ることとしては:

(1)事例を追加する

(2)他者からもらったコメントを追加する

(3)参考情報を追記する

(4)ライターさんにテーマを厳密に指定して関連したコラムを書いてもらい「コラム」と書いて追加する

(5)写真や説明画像を何枚か追加してそのことについて画像に下に手短に説明文を書く

等があります。

これらのうちどれも時間が無いために出来ないという時はそのサイトの中にある他のページで少しでも関連性のあるページを

(キーワード)site:(ドメイン名)

でサイト内検索をGoogleでしてみて見つかったらば、「この記事の関連記事もご覧下さい」などと声がけをしながらテキストリンクを張り、その上か下にリンク先のページの概要を2,3行書くという方法もあります。

3つ目の理由は・・・

「意味がズレている」

というものです。

例えば、「青森 りんご」で上位表示したいページなのにそこには青森のりんごの事だけではなく、他の産地のりんごのことがたくさん書かれていたり、様々な産地のりんごのことを書いていたら、客観的に考えてそのページのテーマは「青森 りんご」ではなく、「りんご」全般のことになってしまいます。その結果、「りんご」では上位表示しやすいページになります。

このことは逆のことも意味します。それは、「りんご」で上位表示したいなら特定の産地のりんごのことばかり書いてはいけないということです。様々な産地のりんごを偏り無く書く必要があります。

もう一つの意味のズレで多いのが、りんごの販売をしているページを「りんご」で上位表示しようとするミスです。

「りんご」が意味するのは決してりんごの販売だけではなく、りんごとは何かの解説やその栄養分について、味について、ジュース等の利用用途についてなど総合的なものです。

自社サイトにそうしたコンテンツが無くてりんごを販売するための商品としてのりんごの紹介文や、お客様の声、生産者の声、産地の様子などばかりを書いてしまうとそれは結局は「りんご 販売」でしか上位表示出来ないページになってしまうのです。

このように上位表示を目指す目標キーワードと目標ページの間にズレがあるかを確認してズレを見つけたらそれを解消するためにコンテンツを最適化するか、目標キーワードをページの実態に合った論理的に矛盾の無いものに変更をするべきです。

そうすることにより無理なく安定的にGoogleで上位表示出来るようになります。

4つ目の理由は・・・

「メインキーワード、ミドルキーワード、サブキーワードの比率が間違っている」

です。これは少し複雑な話になりますので次回のブログで解説させていただきます。

ぜひ出来るところからGoogleやそれを使うユーザーが「この検索キーワードにふさわしいページだ。」と判断してもらえるページ作りを強化して下さい。

それにより高い確率で望んだページがGoogleで上位表示するはずです。上手く行くことを祈っています。

ブログパーツ等のリンクは隠しリンク扱いでペナルティーを受けるようになった!

2016年09月09日

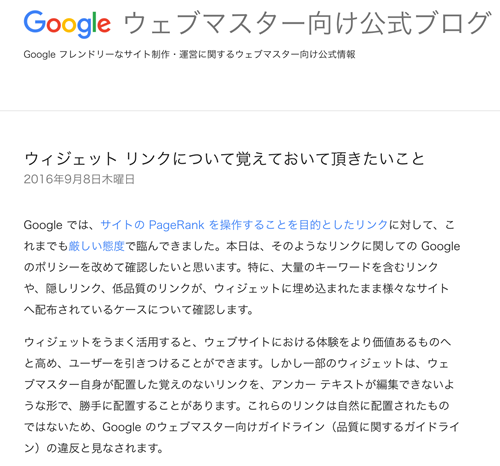

Googleがまた被リンク評価の基準を厳しくしました。Googleウェブマスター向け公式ブログ(2016年9月8日)によると「大量のキーワードを含むリンクや、隠しリンク、低品質のリンクが、ウィジェットに埋め込まれたまま様々なサイトへ配布されているケースについて確認します。

ウィジェットをうまく活用すると、ウェブサイトにおける体験をより価値あるものへと高め、ユーザーを引きつけることができます。しかし一部のウィジェットは、ウェブマスター自身が配置した覚えのないリンクを、アンカー テキストが編集できないような形で、勝手に配置することがあります。これらのリンクは自然に配置されたものではないため、Google のウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)の違反と見なされます。」

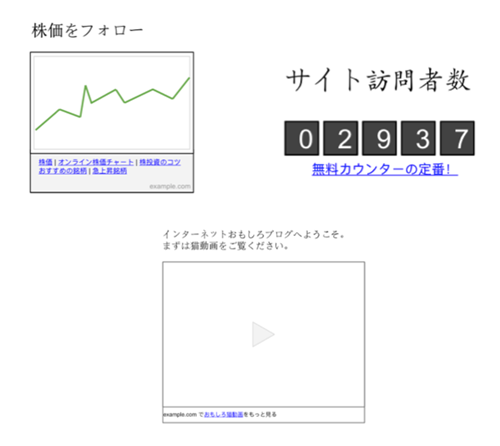

これより次のようなブログパーツやアクセスカウンター等にリンク情報をつけたまま配布すると手動によるリンクのペナルティーを受けて検索順位が著しく落とされることになりました。

こうした形で被リンクを集めているサイト管理者や、そうしたリンクを購入しているサイト運営者は至急対応しなくてはなりません。

対応策はそうしたリンクを削除すること(削除してもらうこと)、またはrel="nofollow" 属性を追加して被リンクとしての効果をゼロにするかのどちらです。

こうしたところに広告を表示している企業や被リンクを販売している企業は事業モデル事態に影響が出るはずです。

こうしてGoogleは被リンクの集め方に対して非常に厳しくなってきていますが、結局はサイト管理の知らぬ間に張られたリンクは今後禁止されてゆく報告性にあることが見えてきました。

例えば、無料HPレンタルサービスを使うとフッターに提供元企業のサイトへのリンクやテキストリンク広告が張られている場合もrel="nofollow"を貼るか、リンクそのものを削除しないとリンクを張っているサイトも、張られているサイトも両方ペナルティーを受ける可能性が出てきました。

さらには、Web制作会社がクライアント企業のサイトを制作した際にフッターに「Powered by XXXXX」と書いて自社サイトにリンクを張ることもリスクが生じてきました。

そして最も危険なのはデザインテンプレ―トです。良くあるのがWordPressやブログのデザインを良くするためにデザインテンプレートを購入して自社サイトに適用するケースがありますが中には「Desigined by XXXXX」だとか、「Provided by XXXXX」というように販売元のサイトへのクレジットリンクが含まれていることがあります。デザインテンプレートは比較的誰でも作って配布することが容易なものなのでGoogleのペナルティー対象になる可能性が高いはずです。

Googleが許すリンクというのはユーザーが自分の意志でクリックするリンクか、クリックする可能性があるリンクだけになるということだと思います。

これまで効率的に被リンクを集めてきた企業は考え方を変えなくてはなりません。集めて良い被リンクは「サイト運営者が積極的に紹介をするためのリンク」だけになりました。

確実にGoogleからの不正リンクペナルティーを解除するための手順

2016年09月02日

先日、リンクのペナルティーをGoogleから受けたために長期間検索順位が40位以上落ちていたサイトを2サイト同時に順位復旧したクライアントがいました。Googleからリンクのペナルティーを受ける理由はSEO目的のためだけに作られたサイトからのリンクを増やした場合です。

Googleが存在を認めるサイトはユーザーのために作られたサイトです。本来、ユーザーのためにサイトを作るというのは常識ですが、SEOのためだけにサイトを作る人達もいるのが現実です。そうした人達はドメインを買いサイトを作り適当なコンテンツを載せます。そして検索順位を上げたい目標サイトの順位を上げるためにリンクを張ります。

こうしたSEO目的のためだけに作られたサイトからリンクが張られているかを知るには自社サイトにこれまで集めた被リンク元の一覧を見て1つ1つの被リンク元のサイトをブラウザで見て確認することです。

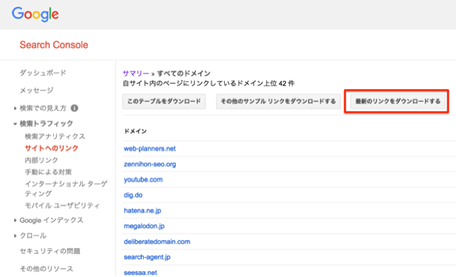

自社サイトがこれまで集めた被リンク元の一覧はサーチコンソールに自社サイトを登録すると見ることが出来ます。

被リンク元の一覧はサーチコンソールにログインをして:

検索トラフィック → サイトへのリンク

を選択します。そして表示されたページの「リンク数の最も多いリンク元」 という箇所の「詳細 »」というリンクをクリックします。

そして画面右上にある「最新のリンクをダウンロードする」というボタンをクリックしてCSVファイルをダウンロードします。

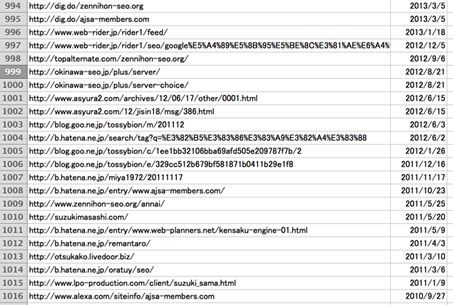

そのCSVファイルには下図のようにリンクを張っている被リンク元ページのURLとそのリンクをGoogleがいつ発見したかの日付が表示されています。

この表にはすでにリンクがされていない昔の被リンク元のURLも含まれていますが、最も古いものから新しいものまでのほとんどすべての被リンク元が表示されています。

この表を見ればユーザーに何の利益も与えないSEOのためだけに作られたサイトからのリンクを張られているかどうかが分かります。

万一、そうした不正なサイトからリンクが自社サイトに張られていることが分かったら連絡先が分かるようなら必ずリンクの削除依頼をするようにして下さい。

しかし現実には不正リンクを張っているサイトの運営者の連絡先を調べようとしても連絡先が書いていなかったり、書いてあり連絡をしたとしても返事が来ないことがほとんどです。

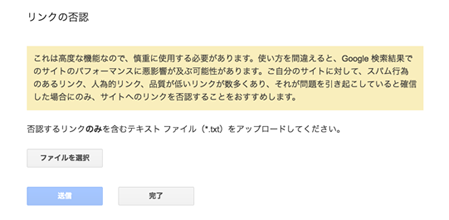

そうした場合は不正リンクを否認する必要があります。

不正リンクを張っているサイトへの連絡先が見つからない場合は不正リンクを削除してもらうことは困難になります。その場合はサーチコンソールにログインしてそこに書かれている手順に基づいて「リンクの否認」という作業を実施して下さい。

否認方法は頻繁に変更されることがあります。Google公式サイト内の

https://support.google.com/webmasters/answer/2648487?hl=ja

を参照して下さい。

しかし実際にはリンクの否認が上手くいくのには何ヶ月もかかることがあります。その理由は本来連絡先があり連絡可能なサイトからリンクをされているのに安易に否認をするからです。

否認をするリンクはあくまでも連絡先が全く書かれていないため連絡が取れないか、メールやフォームでリンクの削除依頼をしても返事が来ないサイトに関してのみです。

連絡をするという手を抜いて不正リンク全てをやみくもに否認するとGoogleの担当スタッフにはかなり多くの情報やノウハウが蓄積されているようでバレてしまいます。

否認という一見合理的で最も簡単そうな解決策は実は簡単ではないのです。

ではどうすればよいのでしょうか?それは私のクライアントさんや会員の皆さんが100%近くの確率で成功した方法を取ることです。

それは「ドメインを捨てて引越をする」という最終手段です。

実はこれが最も成功率が高い方法なのですが、このことを私が人が言うと最初とても驚かれます。これまでやっと育ててきたサイトが使っているドメインを捨てるのは誰でも躊躇するに決まっています。気持ちは分かります。

しかし、そのドメインのサイトが不正リンクで処罰を受けているのです。だからこそ最も単純で分かりやすい対策をするべきなのです。

「リンクの否認」の手続きをして2ヶ月から3ヶ月たっても一向に順位が回復しない場合は、最終手段としてペナルティーを受けたドメインを廃止して、新しくドメインを取得してそこに全てのページを引越をするのです。

ただし、これまで使ってきたドメインのWebページをブックマークに入れているユーザーや、他のサイトのリンクをクリックして来た人達がリンク切れのためサイトに来れなくなることがあります。

それを避けるために古いURLにアクセスしたら自動的に新しいURLにユーザーが転送されるように301リダイレクトという手法で自動転送をするようにして下さい。

こうして不正リンクでペナルティーを受けたドメインを捨てて新しいドメインでサイトを開くようにすると不正リンクのペナルティーは通常その時点から3ヶ月以内に順位を回復することが検証されています。

ただし、少しでも古いドメインのあるサーバーにファイルが残っていると順位の復旧は出来なくなります。古いドメインがあるサーバーに残すファイルは301リダイレクトをするための.htaccessというファイルだけにしてそれ以外のファイルは必ず削除するようにして下さい。

また、古いドメインのあるサーバーは最低1年間は解約しないようにして下さい。

そしてその一年の間に古いドメインのサイトに不正では無い正規のリンクを張ってくれているサイトの運営者の連絡先がわかっている場合は速やかに連絡を取り、リンク先URLを新しいドメインの方に変更してらもらうように依頼をして下さい。

Googleはドメインをこのように変更することにより、不正リンクの情報はリセットしてこれまでのサイトの良い実績だけを新しいドメインに移管してくれます。そして検索順位はこのやり方によって復旧することが確認されています。

不正リンクによりペナルティーを受けてしまいそれらを削除出来なくて困ったらこの最終手段であるドメインの変更と1年間の自動転送という最終手段を実行することをお勧めします。

以上が確実に不正リンクのペナルティーから復旧して順位を回復させる方法についてです。

復旧した後はどうすれば良いのでしょうか?一番悲しいのはまた不正リンクを増やしてペナルティーを受けることです。

これを絶対に防止するために「リンク対策ポリシーの策定」をすることをおすすめします。

企業の経営活動に大きな打撃を与えることを避けるためにも企業はリンク対策のポリシーは必要です。

そしてそこでは少なくとも次のようなポリシーを掲げるべきです。

(1)SEO目的だけのために作られたサイトからのリンクは決して獲得しない

(2)クリックされる可能性があるリンクを獲得するようにする

不正リンクは絶対に許されない時代になりました。

現在、ペナルティーを受けている方はこのやり方で復旧させて、その後は絶対にこうした事態に二度と陥らないように今後のポリシーを決めて下さい。

上手く行くことを祈っています。

SEO担当者の倫理基準「やって良い事と、やってはいけない事」

2016年08月25日

SEOは両刃の剣だと言えます。良い目的のために使い企業の業績を向上させる力を持っています。しかし使い方を誤ると企業の業績に大きな打撃を与えることになります。だからこそ、SEOは他社に丸ごとまかせるのではなく、自社が自律的にコントロール出来るように普段から正しい情報を収集してそれに基づいて主体的に実践しなくてはなりません。

SEOによるリスクを避けるためには少なくとも次のような倫理基準をSEO担当者は持つことが求められます:

(1) 手段を選ばずに検索順位を上げるという態度は持たない

→ 不正リンクやサイト内の内部に不正な行為をすることは目先の検索順位が上がることはあります。しかしそれは時間が経つにつれて必ず検索エンジンのアルゴリズムが発見します。そして大きなしっぺ返しを与えられることになるので絶対に避けなくてはなりません。

(2) 全ての施策は必ず上司や関係者に対して説明が出来るようにする

→ SEOはその技術を習得した者以外には分かりづらいところがたくさんあります。そうしたことを前提して自らが行うSEO施策の根拠、背景を客観的な第三者の情報やデータというエビデンス(証拠)を収集するようにして下さい。そして必要に応じていつでもそれらを関係者に対して提示できるよう準備をして下さい。そうしないとどんなに正しいSEO施策でも社内や周りの理解を得ることが出来ず高く評価されるどころか、自らの評価を貶めることになります。

(3) Googleが定めるガイドラインを理解しGoogleが不正行為だと決めたことは絶対にしない

→ GoogleはGoogleアップデートとサーチコンソールの提供によりインターネットコミュニティーと共により良い検索エンジンを作ろうとしています。そのスタンスに理解を示し、Googleが一つの企業として困るような不正行為を避けるようにして下さい。

(4) インターネットコミュニティーに存在する他者に対して敬意を払いその人達の人権を尊重する

→ 非常に残念なことに匿名の誹謗中傷サイトを作ったり、ネガティブなキーワードサジェストが表示されるようなネガティブSEOをする人達、企業がいます。たとえ彼らがそうした人間としての品位を落とすようなことをしようとも、自らは他人に対して思いやりを持ちそうした卑劣なことは絶対にしないように心がけましょう。

(5) SEOの力を悪用せず善用する

→ SEO技術が適切に適用された時、多くのサイトの検索順位が上がりそのサイトの情報は多くの人達の目に触れるようになります。そのサイトの情報は決して人を騙してお金を奪うものであってはなりません。そうしたことを続ければ必ず社会的制裁を受けることになりSEOのせいで自らの未来を閉ざすことになります。

SEOの力を善のために使って下さい。それにより社会的に不遇だった人達の未来が開けて幸福にすることが可能になります。そしてSEOの力を求める人がいたら進んでその技術を使い、知識を求める人がいたら進んで教えて上げて下さい。それにより多くの実りを自らが得ることが出来ます。

(6) 他人にSEOを丸投げすることをしない

→ 他人にSEOを丸投げすることは企業の運命を他人に決めてもらうことと同じ事です。SEOという活動は自らの責任を持ち自社が主体的なリーダーシップを持って実施するようにして下さい。

(7) 常に最新の動向を知る努力をする

→ 今、有効なSEO技術は明日にはマイナス効果をもたらす最悪の技術になる可能性がいつもあります。それはSEOというものは基本的に自分の思い通りに検索順位を造ろうとする検索エンジン運営会社の利害と相反するものだからです。今日効果のある対策は必ず検索エンジン運営者会社が見つけ出し無効化する時が必ず来ると思って下さい。だからこそ常日頃から最新の情報を様々な情報源から取得する努力を怠らないで下さい。

(8) 自らのSEO技術を過信しない

→ 一定のSEO技術を習得するとそれ以前と比べて検索順位を自由に操られるような錯覚に陥ることがあります。そしてそれは自らの力の過信という欺瞞を生み出します。どんなにSEO技術を取得して上達したとしてもいつも自分は一年生であり、現在の自分のSEO技術が通用しなくなる日が来ると謙虚に思い、それを避けるためにも絶え間ぬ勉強と仮説、実行、検証のサイクルを繰り返して下さい。

(9) 決断に迷ったらエンドユーザーのためになるかどうかで判断する

→ SEOを実施する時に決断に迷う作業に直面することがあります。その時は「それはエンドユーザーのとってプラスになる行為か?」と自問自答して下さい。エンドユーザーにとってプラスになる行為は自社の検索順位アップに最終的に役立ちます。何故ならGoogleはエンドユーザーにとってプラスになる順番でサイトを検索結果ページに表示することが目指しているからです。

(SEO検定1級公式テキストより引用)

これからもSEOは益々複雑化して絶えず進化していくはずです。途中にどんな困難や絶望に遭遇したとしてもこうした自らを律し、社会に少しでも貢献するための倫理基準がありそれを守ってゆけばどのような困難も乗り越えることが出来るはずです。

サイトの情報を勝手にコピーされたらどうすれば良いのか?

2016年08月18日

先日、クライアントさんの方で勝手に他人から文章をコピーされて使われているケースがありました。ネット上にある他人のサイトの文章を無断でコピーすると様々な形でペナルティーを受けます。

1つ目のペナルティーはGoogleのパンダアップデートによる「類似サイトへのペナルティー」が与えられます。それによりコピーした文章があるページの検索順位が下がります。

この場合は、コピーされた側のサイトの順位は悪影響は通常出ません。順位が下るのはコピーした側のサイトです。

しかし、これは原則であり、中には例外的なケースもあります。

以前、私のクライアントさんが自社サイトにある求人情報の文字コンテンツを全て他人が運営している求人ポータルサイトに転載したことがありました。

驚いたことに、ある時目標キーワードで検索するとそれまで上位表示されていた自社サイトがGoogleの検索にかからなくなって、代わりに文字コンテンツを転載した求人サイトのほうが上位表示していたのです。

そして色々と原因を調査したら、自社サイトにある求人情報の文字コンテンツの全てを求人サイトにコピーしたことが分かりました。

順位が落ちた理由を色々と考えましたが、他に思い当たることがないためにそのクライアントさんに「求人サイトに転載した文字コンテンツを求人サイト運営会社に連絡して至急削除してもらって下さい」とお願いをしました。

三日後くらいに検索順位を調べたらクライアントのさんのサイトが元の順位に戻っていました。

この時に分かったのは、Googleは原則として元々コンテンツがあったサイトの方を保護して、コンテンツをコピーした側のサイトにペナルティーを与えますが、元々コンテンツがあったサイト自体に極端にページ数が少ないだとか、サイトが出来たばかりで上位表示にプラスになる被リンクが全く無い場合は、被リンク元がありコンテンツも多く実績のあるサイトの方を検索結果上に残してしまうということです。

私の記憶では検索結果ページから消されたコピーされた側の被害者のサイトには4ページくらいしかコンテンツがなくて被リンクは、その会社が運営している別ドメインのサイトの公式サイトからの1件しかありませんでした。

この事は何を意味するのでしょうか?それは自分のサイトよりも実績があり人気のあるサイトが自社サイトのコンテンツを勝手にコピーしたら、コピーさらた側の被害者であるサイトの方の順位が落ちてしまうという事です。

もしこうした被害にあった場合はどうすれば良のでしょうか?

それはもう一つのペナルティーである「著作権侵害の申し立て」をすることです。

Googleは不正行為の情報収集をするために、スパムレポートフォームという検索ユーザーが不審に思うサイトを通報するツールから寄せられる大量の苦情からも不審なリンクを見つけるための情報収集をしています。

スパムレポートフォームはスパムの種類によって様々なフォームがあり、主だったものとしては「有料リンクを報告」というフォームと、Google の検索結果で上位に表示されるように隠しテキスト、誘導ページ、クローキング、不正なリダイレクトなどのさまざまなトリックを報告するフォーム、そして著作権違反を報告するフォームがあります。

https://www.google.com/webmasters/tools/dmca-notice?hl=ja&pid=0

【著作権違反を報告するフォーム】

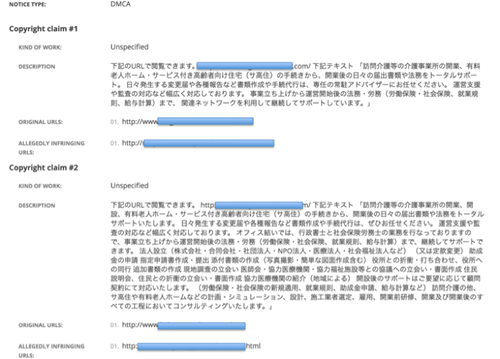

これらのペナルティーの中でも特に深刻なのが著作権の侵害によるサイトの削除です。Googleのスタッフがサイトの中にあるコンテンツが著作権を侵害していると判断した場合、そのサイトはGoogleのデータベースがから削除されます。また、最近ではあまり見かけなくなりましたが「アメリカ合衆国のデジタル ミレニアム著作権法に基づいたクレームに応じ、このページから 1 件の検索結果を除外しました。ご希望の場合は、chillingEffects.org にて除外するに至ったクレームを確認できます。」というメッセージとその経緯を英文で解説しているを表示していChilling Effectsという著作権問題を追求するサイトへのリンクが張ってあることが何度かありました。

(※Chilling Effectsは現在Lumenという名称に変更されておりURLはhttps://lumendatabase.org/に変更されています)

【lumendatabase.orgに掲載されている著作権紛争の経緯を紹介するページの例】

実際に以前あったのが、医療に関するサイトの内容をほとんどそのままコピーして文章やデザインの体裁だけを別のものにしただけのサイトが国内になりました。

コピーされた側の企業がGoogleにその旨報告した結果、何ヶ月もの間コピーした側のコピーサイトがGoogleの検索結果上に表示されている時に「アメリカ合衆国のデジタル ミレニアム著作権法に基づいたクレームに応じ、このページから 1 件の検索結果を除外しました。ご希望の場合は、chillingEffects.org にて除外するに至ったクレームを確認できます。」というメッセージとその経緯について英文で書かれてたサイトへのリンクが貼られていました。

そのコピーした側の著作権違反サイトは結局サイト管理者によって弊社されてその情報は今ではGoogleの検索結果には表示されていません。

こうしたメッセージがGoogleの検索結果上に表示されていると企業の信用が失墜して大きな経済的な損害が生じることがあります。そしてサイトの閉鎖や企業の倒産に繋がることすらあります。こちら側に何の落ち度もない場合は必ず弁護士を通じて冷静に迅速にGoogleに連絡をしてメッセージを解除してもらうようにしなくてはなりません。

ということで、自社サイトの文字コンテンツが他人に勝手にコピーされたらどのような対応が出来るのかということと、自社サイトのページ数が少なくて被リンクもほとんどなくサイトとしての信用度が低い場合は被害者であるコピーされたサイトの検索順位が落ちるので、そしたことが無いように常日頃からページの追加と、被リンク元を増やさなくてはならないということです。

今後もしこうした状況に遭遇したらこのことを思い出して下さい。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集