古いサイトは内容が複雑なので新規客が来なくなる!?オールドサイトのジレンマ

2017年02月10日

前々回のブログで「古いサイトほど時代に取り残されてきている」という点を指摘しました。具体的にどんな点で時代に取り残されているのかというと・・・

1、サイトのコンテンツが高度化しており初心者にはわかりづらくなってしまっている

2、料金体系が古い

3、商品・サービスの内容が陳腐化している

4、サイトのデザインが古いままである

5、今の時代の新しいトレンドを無視して過去のやり方を繰り返している

という少なくとも5つの点においてです。

今回はこれら5つの中の・・・

1、サイトのコンテンツが高度化しており初心者にはわかりづらくなってしまっている

について考えてみます。

これはどういう意味かというと、古いサイトであればあるほど初心者には分かりづらい内容ばかりで、せっかく物やサービスを申し込むためにサイトに見込み客が来てくれてもよく意味がわからないのですぐに離脱してしまい、売上が立たなくなるということです。

では何故、最初は分かりやすかったサイトの内容がわかりにくくなるのかというと:

(1)後から後から情報を追加するので、元々整理されていてシンプルだったコンテンツが複雑化してしまう

(2)日々の業務を行うにつれて年々、初心者の人達の感覚、知識レベルを忘れてしまい初歩的な説明をしようとするのではなく、サイト訪問者が初歩的な知識を持っていると思い込み、一定の知識がないと理解できない説明や、文章を追加していってしまう

のが理由だと思われます。

一方、業界に参入してサイトを造ろうとする企業はその業界の素人なので素人目線で商品やサービスの説明が出来るフレッシュな感覚、頭を持っているはずです。そのため素人でも分かりやすい文章やそれを理解してもらおうとして理解を助ける図や画像を作成する傾向があります。

こうなると古いサイトと新しいサイトのわかりやすさはどんどん差が開いていき、新しいサイトは分かりやすい、古いサイトはわかりにくいという「分かりやすさの格差」がどんどん開いていきます。

そしてある時Googleの検索結果上に表示される自社サイトと新規参入企業のサイトを見比べてみた時に、自社サイトがとてもわかりにくくなっていることに気付き唖然とすることがあります。

こうした「オールドサイトのジレンマ」に陥ったらどうすれば良いのでしょうか?

(1)後から後から情報を追加するので、元々整理されていてシンプルだったコンテンツが複雑化してしまう

→ この問題を解決するには、ツギハギだらけのコンテンツをいったん整理することです。バラバラのコンテンツの塊をグループ毎に仕分けて見込み客が知りたそうな順番に表示順を並べ替えるのが良いでしょう。

さらに、そこに収まりきれなくなったら別ページを新規作成してコンテンツをそのページに移動する。

(2)日々の業務を行うにつれて年々、初心者の人達の感覚、知識レベルを忘れてしまい初歩的な説明をしようとするのではなく、サイト訪問者が初歩的な知識を持っていると思い込み、一定の知識がないと理解できない説明や、文章を追加していってしまう

→ この問題を解決するには、トップページや、商品紹介ページを一度白紙に戻して、柔軟な視点を持つ社内の新人や社外の知人などに「この意味分かりますか?」などと確認しながらコンテンツを初心者でも分かりやすく作り直すことをお勧めします。

さらには、実際に上位表示している新規参入企業のサイトと自社サイトのコンテンツの比較表を作り、新規参入企業のわかりやすいサイトにあるものと自社サイトにあるものの比較表を作り、自社サイトに追加すべきものをリニューアルページの内容に盛り込むことが有効です。

こうして自社サイトのわかり易さ、初心者でも理解できるように改善することで離脱率、直帰率が減り、Googleからのサイトの評価が上がり順位アップにプラスに働くようになります。

そしてさらにはこれまで理解不能で購入の決定ができなかった見込み達の購入率が高まり自社サイトの売上アップへの道が開けます。

【速報】Googleが日本語のキュレーションサイトを狙い撃ちに!

2017年02月03日

Googleが本日サイトのコンテンツ品質に関するアルゴリズムの変更を公式ブログで発表しました。重要ポイントとしては:

1、『今週、ウェブサイトの品質の評価方法に改善を加えた』

2、『今回のアップデートにより、ユーザーに有用で信頼できる情報を提供することよりも、検索結果のより上位に自ページを表示させることに主眼を置く、品質の低いサイトの順位が下がる』

3、『オリジナルで有用なコンテンツを持つ高品質なサイトが、より上位に表示されるようになる』

という3つです。

(出典)https://webmaster-ja.googleblog.com/2017/02/for-better-japanese-search-quality.html

今回のコンテンツの品質に関する評価方法の改善は海外では発表されておらず日本だけの実施だと思われます。

何故、日本だけなのでしょうか?

1つ考えられる原因はDeNA社が運営していたWelqやMery等のキュレーションサイトが著作権の問題やその内容の信憑性に問題があるキュレーションサイトを運営しており昨年12月にそれらのサイトを閉鎖したという事件があったからだという可能性があります。

これはあくまで推測でしかありませんが、この日本でも他のサイトからおいしいところだけをとってコンテンツをリライトしただけの「合成サイト」がたくさんあるため、そうした品質の低いコンテンツをGoogleのユーザーに見せなくするためだと思われます。

理由が何であれ、はっきりとしたことは独自コンテンツを自社サイトに増やすこととが益々重要になったということです。

そしてもう一つは、他のサイトから情報をコピーしてリライトしただけの合成サイトを決して作ってはならないということです。

しかし、それでも不思議なことは、今でもNAVERまとめサイトを始めとするたくさんのキュレーションサイトがGoogleの検索結果上位に表示されているという事実があることです。

何故こうした一部のキュレーションサイトは今でもGoogleで上位表示されているのでしょうか?

そこにはGoogle上位表示の秘密を知る上で重要な1つの検索順位決定要因が隠されています。

それは、文字情報自体が他のサイトからコピーしたものやリライトしただけのものであっても、エンゲージメントが高いサイトならば許されるという例外事項がGoogleの検索順位決定要因にあるからです。

エンゲージメントとは「ユーザーが特定のサイトに抱く愛着度」のことです。

例えば、ある検索ユーザーがGoogleの検索結果ページ上で見つけたサイトAに訪問した時は合計1分間滞在し、その後検索結果ページに戻ってからサイトBに訪問した時は5分間滞在したとします。

この場合、サイトAよりも、サイトBの方にユーザーは長く滞在したのでサイトBに対してより強い愛着を抱いたのだと言えます。

自社サイトに訪問したユーザーの平均サイト滞在時間はGoogleアナリティクスというアクセス解析ログを見ると知ることが出来ます。

下の図は、私が運営するサイトに設置したGoogleアナリティクスのデータです。

平均1分16秒しかユーザーは滞在していません。

また、競合他社を始めとする他社のサイトのおおよその平均サイト滞在時間は競合調査ソフトを使えばある程度知ることが出来ます。

動画共有サイトのYouTubeを競合調査ソフトで調べてみると:

というように平均24分21秒もユーザーが滞在していることがわかります。

この差は一体何故生まれるのでしょうか?

最も考えられる原因は、YouTubeで動画を見ていると関連性のある動画画面の右側に出てくるのでそれをついクリックしてしまうということがあります。

他にも、動画を見終わると次の動画が自動的に再生されるのでそのまま見てしまうということも考えれます。

競合調査ソフトを使いヤフーニュースやFacebookなどを調べると、長時間ユーザーが滞在しておりエンゲージメントが非常に高いことがわかります。

NAVERまとめやその他の人気キュレーションサイトの共通点は関連性の高いリンクがページ内から多数張られていてついクリックしてしまうことがあるということです。

このように独自コンテンツが少なくても自社サイトのエンゲージメントを高めることが出来ればGoogleは例外的にペナルティーを与えることなく上位表示させるアルゴリズムを持っているのです。

その理由は、エンゲージメントが高いサイトはユーザーに好まれるサイトなのでありニーズが高いから上位表示させるべきだという思想をGoogleは持っているからです。

ただ、それでももう一つ疑問が残ります。

それは、「NAVERまとめサイト等は他のサイトを紹介するためにたくさんの外部リンクを張っているのでユーザーの離脱率が高くなってしまい、Googleからの評価が低くなるのではないか?」という疑問です。

確かにこれまでの多くの研究によると離脱率の高いサイトはユーザーが好まないサイトなので、エンゲージメントも低くなりGoogleからの評価が低くなるというのが定説でした。

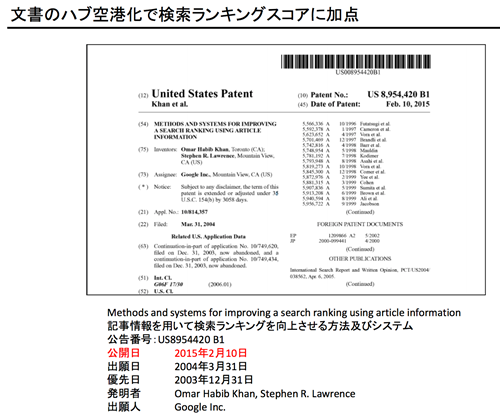

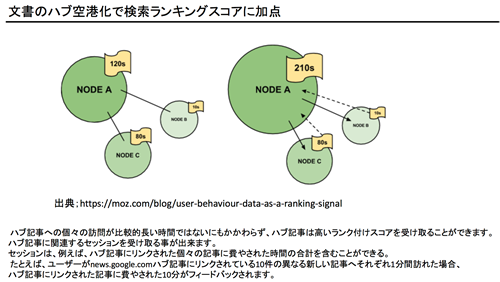

しかし、昨年東京国際フォーラムで開催された全日本SEO協会の特許リサーチカンファレンスでの発表によるとGoogleの特許には「ハブ空港理論」に基づいたサイト評価メカニズムがあるということです。

下の図はそのカンファレンスで講師の郡司武さんが見せてくれた特許詳細です:

このGoogleの特許によるとGoogleは、1つのサイトからたとえユーザーが他のサイトに張られているリンクをクリックして移動しても、再び元のサイトに戻ってくれば、元のサイトにユーザーが滞在する時間だけではなく、リンク先のサイトに滞在した時間もある程度、元のサイトの滞在時間として加味してくれるということです。

つまり飛行機に例えると、ある国にあるハブ空港から飛行機が出発してハワイ空港に到着して、その後ハブ空港空港に帰ってくるまでのトータルの時間を見ているというということです。

この「ハブ空港理論」に基づきGoogleはNAVERまとめサイトにユーザーが滞在している時間とクリック先のサイトにいた時間、そして元のサイトに戻ってきて滞在した時間をすべて評価しているものと考えられます。

考えてみれば、優れたまとめサイトにあるリンクをクリックしてクリック先のサイトを見て期待通りか、それ以上のサイトに行くことが出来たらユーザーはそのまとめサイトを信頼するはずです。

そしてそのまとめサイトに戻ったら他のリンクも期待を裏切らないと思い信頼してクリックするはずです。そしてそれを何度も繰り返すはずです。

そうなるとそのまとめサイトには独自コンテンツが少ないとしても外部サイトへのリンクそのものが信頼出来る人気コンテンツとしてユーザーに思ってもらえるはずです。

そして、人気コンテンツのあるエンゲージメントの高いサイトを上位表示させるのが自らの人気を高めることを知っているGoogleはそうした優れたまとめサイトを上位表示させるのです。

以上が、何故一部のまとめサイトには独自の文字コンテンツが少なくても上位表示するのか、そのメカニズムについてです。

(よくよく考えてみるとGoogle自体がこの信頼できるリンク先を製造する世界大規模のキュレーションサイトでもあります)

では、私たちサイト運営者はどうすれば良いのでしょうか?

それは自社サイトから信頼出来る、ユーザーが見たいと思うような関連ページへのリンクを増やすことです。

つまり:

1、YouTubeのように自社サイト内にある関連ページに大量にリンクを張ること

→ それによりユーザーのエンゲージメントが高まる

2、自社サイトの内容と関連性が高い、ユーザーが見たいと思われる外部ドメインのサイトを探して自社サイトから積極的にリンクを張ること

→ 「ハブ空港理論」に基づいてGoogleは自社サイトだけではなく、そこからリンクを張ったサイトの滞在時間を加味してくれる。そしてその外部リンクがユーザーのためになるものなら元のサイトに対してユーザーは好感を抱いてくれて戻ってきてくれる

ということです。

ぜひ可能なところから自社サイトのエンゲージメントを高めユーザーとそれを見守るGoogleに高く評価させるサイト作りを推進して下さい。

これこそが新時代のSEO(検索エンジン最適化)の流儀です。

【衝撃の事実】古いサイトから駄目になる!新しいサイトが繁盛するのは何故?

2017年01月27日

毎日のようにクライアントさんのサイトをコンサルティングをしているとその時その時の時代の傾向を感じることがあります。

最近、一つの重要な事実を発見するようになりました。

それは、古いサイトほど時代に取り残されてきているという点です。

具体的にどんな点で時代に取り残されているのかというと・・・

1、サイトのコンテンツが高度化しており初心者にはわかりづらくなってしまっている

2、料金体系が古い

3、商品・サービスの内容が陳腐化している

4、サイトのデザインが古いままである

5、今の時代の新しいトレンドを無視して過去のやり方を繰り返している

という少なくとも5つの点においてです。

先日、こんなエピソードがありました。

その方は企業向けに代行サービスを提供している方でその道で15年以上サイトを運営して新規客を獲得してきました。

この数年検索順位が落ちてしまい、それが原因で新規客の数も減ってしまったと思っていました。

しかし、検索順位がかなり回復しても一向に新規客が増えないことに気が付きました。

おかしいと思い、Googleの検索結果に表示されている自社サイトよりも上のサイト、下のサイトを調べてみたら先程の5つの点のほとんど全てに該当するほど古いサイトになっていることに気が付きました。

特に驚いたのが自分だけが昔の相場の料金体系で最も安いプランでも1万円近くの料金で、競合のほとんどがその半額の5,000円前後のプランを載せて安さを訴求しているということでした。

色々と調べてみるとそれら競合は余分なサービスをプランから削除して最低限のサービスを考えそれを5,000円前後で売っていることがわかりました。一方、その方は、たくさんの便利なサービスを含めて10,000円前後で売っていたのです。

その方はとても優秀な方なのですぐに対応しました。

このように価格1つとって見ても気がついてみると自分だけがマーケットで取り残されているということが今起きています。

誰もが市場の変化にいち早く気がついて対応できれば良いのですが、それは簡単なことではありません。

特に長年その業界でビジネスをしてきた会社や個人ほど変化をすることが困難なのが現実です。

何故変化することがそんなに難しいのでしょうか?

それは現在、自社サイトがある程度売上を作っているので・・・

(1)自社サイトを大きくいじると売上が下がるリスクを感じるから

(2)これまでのやり方が正しかったら現在売上を作っていると思うから

の2つが理由でしょう。

しかし、もっと考えてみて下さい。

何故今の売上があるのでしょうか?それは過去の自分がその時の環境の変化に対応して変化をしたからではないでしょうか?

その結果が、数年後の現在花開いて今の自社サイトの売上が立つようになったのではないでしょうか。

ということは、今御社が変化をしなければ将来の売上は立たないのではないでしょうか?

売上が立ったとしてもそれはあなたにとって満足の行く数字にはならないではないでしょうか?

こうした変化の早い時代、そしてそれを反映するGoogleの検索結果ページ上で見込み客に自社サービスを選んでもらうためにはどのような姿勢が必要なのでしょうか?

それは「毎年1月を起業の月にする」というようにいつも新規参入者のように謙虚に見込み客が何を望んでおり、マーケットがどのような商品をオファーしているかを知り、それを即時に自社の商品、そしてそれを売るサイトコンテンツに反映することです。

今日は1月27日ですが1月が終わるまで後4日残っています。

変化の激しいマーケット、その激しい変化を反映するGoogleの検索結果ページで選ばられるサイトになるために今年一年の起業計画を練って変化対応をするためのプロジェクトをスタートして下さい。

Googleとその先にいる検索ユーザーと見込み客は決して古いサイトではなく新しさに溢れたフレッシュなサイトを探しているのです。

古いサイトが優遇される年功序列のSEOは終わっています。誰にでもチャンスのある完全実力社会のSEOで成功するチャンスを掴んで下さい。

次回からは

1、サイトのコンテンツが高度化しており初心者にはわかりづらくなってしまっている

2、料金体系が古い

3、商品・サービスの内容が陳腐化している

4、サイトのデザインが古いままである

5、今の時代の新しいトレンドを無視して過去のやり方を繰り返している

という5つの点を1つ1つ検証して、どうすれば自社サイトを今の時代にあったものにアップデート出来るのかを提案させていただきます。

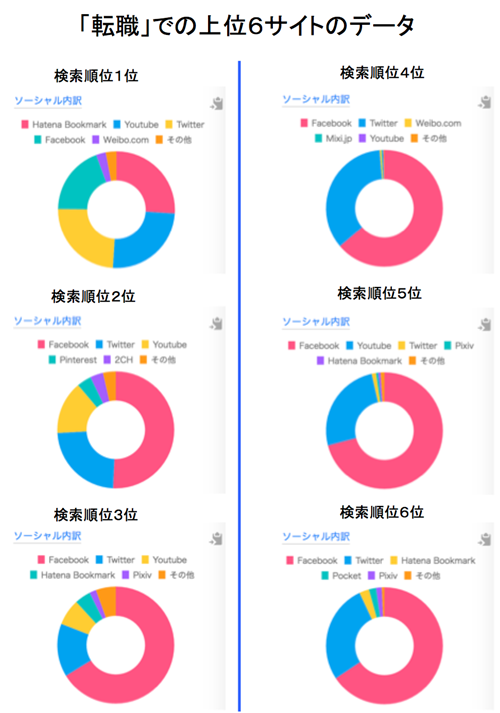

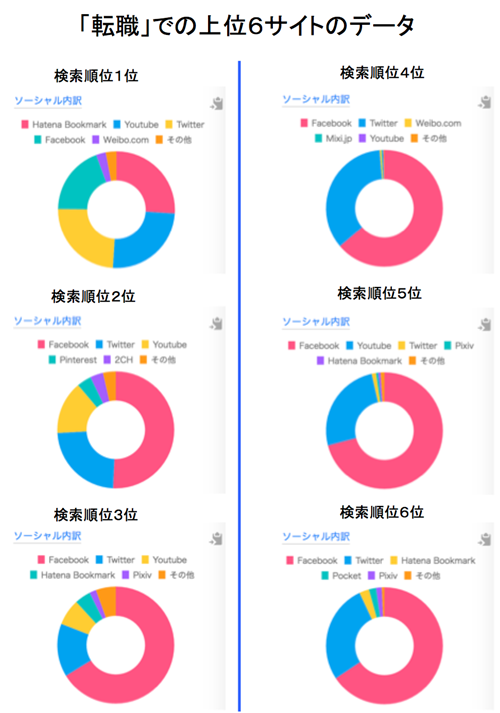

YouTubeが大手企業サイトの流入元として伸びてきている!?

2017年01月21日

競合調査ソフトのSEOスコープを使って最近わかったのが難関キーワードで上位表示しているサイトの多くがYouTubeからトラフィック(アクセス数)を獲得していることです。下の図は前回のブログ記事でご紹介した「転職」でGoogle上位表示している1位から6位のサイトのソーシャルメディア流入データです。

6サイトの内、5サイトがYouTubeからの流入があります。

そしてほとんどのサイトのソーシャルメディアからの流入ランキングの3位にYouTubeが入っていることがわかります。

YouTubeはサイトにトラフィックをもたらす手段として定着していることは明らかです。

問題はどうすればYouTubeから自社サイトにアクセスをもたらすことが出来るかです。

これには2つの方法があります。

1つは自社独自の動画をたくさん作成して、YouTubeに投稿して動画内の画面や画面の下の紹介文から自社サイトにリンクを張ること

2つ目の方法は、YouTubeが販売している動画広告を購入して自社サイトにリンクを張ること

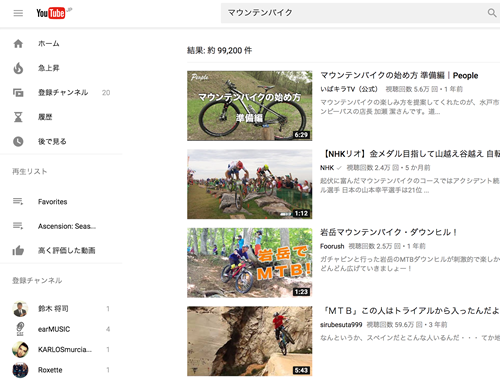

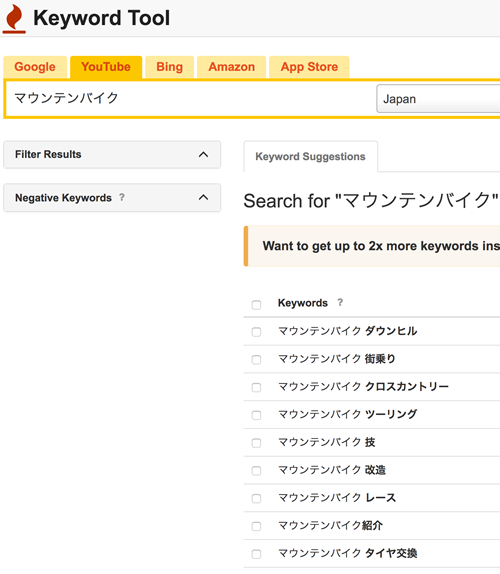

1つ目の方法についてですが、これをするにはYouTube内で検索した時に自社の動画がYouTubeの動画検索エンジンで上位表示する必要があります。

YouTubeの動画検索エンジンで上位表示するには次の2つのことを知る必要があります:

(1)YouTubeの動画検索エンジンで検索されている検索のパターンを知る

→ YouTube内でどのようなキーワードが検索されているのかを知るには:

Keyword Tool

https://keywordtool.io/

というサイトが便利です。

心当たりのあるキーワードを入力して画面上にある「YouTube」というタブをクリックすると検索されているキーワードのリストが表示されます。

(2)YouTubeの動画検索エンジンで上位表示するには何をすれば良いのかを知る

→ 上位表示には:

a. 動画のタイトルや紹介文に目標キーワードを含める

b. 実際にその目標キーワードに関する映像を撮影した動画であること

c. 再生回数が競合よりも多いこと

d. YouTubeユーザーのコメントが多数投稿されていること

というようにテクニックだけではなく、動画の面白さ、品質が問われます。

しかしそれはプロが撮影した高品質な動画でなければならないということではありません。実際に上位表示している動画のほとんどはむしろ素人がスマートフォンやホームビデオカメラ、GoPro、ドローン等で撮影した素人動画ばかりです。

ユーザーが求めているのは内容の面白さ、役立つかどうかだけです。試行錯誤を繰り返し様々な動画をYouTubeにアップすることにより誰でも徐々にユーザーのニーズに合致する動画を提供する力がつくものです。何本か動画をアップして再生回数が少ないからとすぐに挫折するのではなくチャレンジを続けるべきです。

2つ目の方法である、YouTubeが販売している動画広告を購入して自社サイトにリンクを張るにはYouTubeを運営するGoogleが販売するAdwardsの広告管理画面でディスプレイ ネットワークの広告を購入する必要があります。動画内にCM動画を挿入するものや画面下部にバナー広告を表示するもの、検索結果ページ画面に「広告」というサインと一緒に表示される動画等複数のものがあります。

これら2つの方法にはメリットとデメリットがあります。

1、自社独自の動画をたくさん作成して、YouTubeに投稿して動画内の画面や画面の下の紹介文から自社サイトにリンクを張ること:

【メリット】

広告費をかけなくても無料で自社動画をYouTubeにアップすればそれらの動画画面内や、画面の下の動画紹介文から自社サイトに無料でリンクを張ることが出来る

【デメリット】

動画を1つ2つ作っても無数にひしめく動画の中で埋もれてしまいます。最低でも現在では100個以上の様々なパターンの動画を作り検索で上位表示しやすくするためのテクニックを使い投稿する必要があります。

また、動画の再生回数が増えたとしても、ほとんどのYouTubeユーザーは外部リンクをクリックしたがりません。むしろYouTube内に表示される様々な関連動画を見てYouTubeのサイト内にとどまろうとします。そうした中で自社サイトへのリンクをクリックしてもらうためにはリンクをクリックすることよりリンク先のサイトにもっと関連性が高い役立つ情報を得られると思ってもらう必要があります。それには単純に自社サイトのトップページや商品を販売するページにリンクを張るのではなく、自社サイト内に無料のお役立ち情報があるページを作りそこにリンクを張り、とにかく自社サイトに来てもらうことを優先する必要があります。

2、YouTubeが販売している動画広告を購入して自社サイトにリンクを張ること:

【メリット】

自社独自の動画を作成しなくても指定した動画の中にバナー広告を挿入して自社サイトに誘導することが出来る

【デメリット】

たくさんの広告費用がかかる

重要なことは、何らかの形でYouTube動画を自社サイトのトラフィックを増やすため、見込み客を誘導するために活用することです。

大手企業の多くがテレビCMに比べて効果測定がしやくて費用も少なくて済むYouTube広告に予算を投じるようになってきています。

YouTubeを活用するかどうかを考える時期は終わりました。

どのようにしてYouTube動画をサイトの集客に役立てるのかを考える時代が来ています。

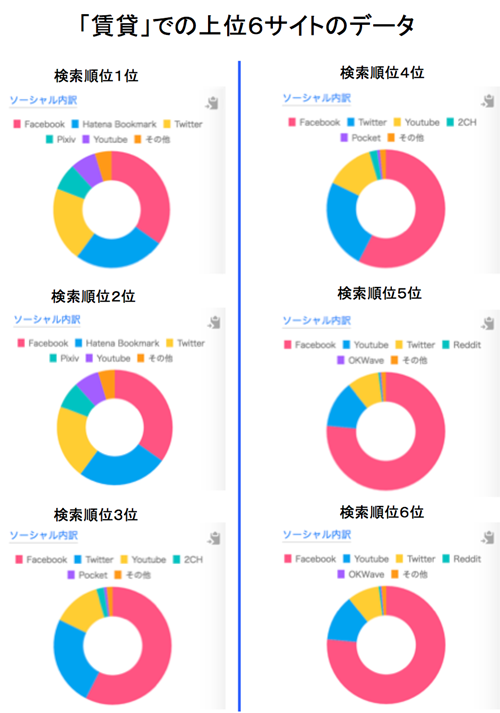

企業サイトにアクセスをもたらす送客力の高いソーシャルメディア「ベスト4」はどこか?

2017年01月14日

競合調査ソフトのSEOスコープを使い難関キーワードで上位表示しているサイトにどのソーシャルメディアから訪問者が流入しているかを調べると多くの場合、次の4つのソーシャルメディアが次の順位で登場することがわかりました:1位:Facebook

2位:Twitter

3位:YouTube

4位:はてなブックマーク

の4つです。

次のデータはSEOスコープを使って調査した、難関キーワードである「転職」でGoogle上位表示しているサイトのソーシャルメディア流入データです:

さらに「賃貸」でGoogle上位表示しているサイトのソーシャルメディア流入データです。

ご覧のようにほとんどのサイトのソーシャル流入No.1はFacebookです。

Facebookは日本でも根付いていて、送客力が最も高いソーシャルメディアとしてその地位を確立しています。

Facebookユーザーの特徴は私のクライアント企業の状況を見ると多くの場合30代以上のユーザーが使っている傾向が高く企業経営者、マネージャークラス、ビジネスパーソンによる利用が非常に高い傾向がり、そうした層に商材を売りたい場合非常に有効なツールです。

そしてもう一つFacebookユーザーには特徴があります。それはほとんどのFacebookユーザーがスマートフォンユーザーであるということです。

Facebook社の決算発表によると「モバイルは今やFacebookの広告収入の84%を占めている。率としては第2四半期と変わらない。昨年同期にはモバイル広告の割合は78%だった。つまり同社は68億ドルの全広告収入のうち57億ドルをモバイル広告から上げていることになる。」(2016年11月03日 TechCrunch日本版)

というように広告売上の84%もがモバイル向け広告であり、それはそのまま80%近くのFacebookユーザーがスマートフォンユーザーであることを意味します。

これから本格的に始まる「モバイルファースト時代」に自社サイトの集客を成功させるため、モバイルSEOを成功させるための必須科目、最重要科目がFacebook活用だということは明らかです。

次にほとんどのサイトで共通なのが、Twitterからの流入が2位であることです。

Twitterは主に比較的若い人たちにこの日本では絶大な人気がり、そうした世代にリーチしたい場合の必須ソーシャルメディアであることがはっきりしてきています。

(参考:「若者はGoogleを使わずにTwitterで検索をする!?」

https://www.web-planners.net/blog/archives/000177.html)

第3位が意外なことにYouTubeであることがほとんどです。

YouTubeは一時期大きな話題になりましたが、今や一過性の流行などではなく、ビデオソーシャルメディアとしての盤石な集客力を誇っています。

最後が第4位で、これが最も意外なのですが、はてなブックマークが送客力のあるソーシャルメディアとして日本で定着しました。はてなブックマークの特徴はユーザーのリテラシーが高く、影響力のあるユーザーが非常に多く、はてなブックマークにブックマークをされただけで一日に何千人、何万人がリンク先の自社サイトに見に来てくれるという例を私は何度も見てきました。

ソーシャルメディア活用は現代のWebマーケティング、PC版GoogleのSEO対策、そしてこれから本格的に始まるモバイル版GoogleのSEO対策の成功の鍵です。

しかし、多くの企業が未だその活用に本格的に着手していない、あるいはやってみたけれど大きな効果が得られなかったのでストップしているのが現実です。

それにはいくつか理由があると思いますが、理由の一つは「どのソーシャルメディアをどのように活用したら良いのかがわからない」というのがあるはずです。

しかし、この送客力のあるTOP4のソーシャルメディアを知ることによりどれを使えば良いのかははっきりしてきました。

もう迷う必要はありません。

そしてそれらTOP4のソーシャルメディアをどのように使えば良いのかはそれぞれのソーシャルメディアでライバル会社、目標とする会社の名前で検索して彼らがどのような記事を誰に向けて発信しているのか、そして自社サイトにどのようにリンクを張ってユーザーを送客しているのかを観察することが確実な方法です。

次回は、これらTOP4の第3位のYouTubeについて考えて見たいと思います。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集