ChatGPT�͐l�X�́u�d���v�Ɓu�w�K�v���ǂ��ς��Ă���̂��\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g�������u�Â��ȕω��v

2026�N01��03��

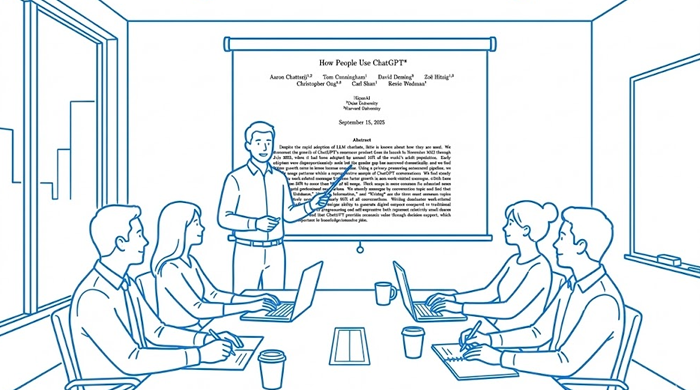

����̋L���ł́A�O���Ɉ�������OpenAI�������Ɍ��J�����o�ό������|�[�g�uHow People Use ChatGPT�v��ǂ݉����Ă����܂��B

���̃��|�[�g�́AOpenAI�̌o�ό����`�[�������S�ƂȂ�A��w�����҂Ƌ����ł܂Ƃ߂����̂ł��B�ő�̓����́A���ۂ�ChatGPT���p���O�i���������ꂽ��K�̓f�[�^�j�����Ƃɕ��͂��Ă���_�ɂ���܂��B

�܂肱�̌����́A�uChatGPT�́A���Ԃ��g���Ă��邾�낤�v�A�uAI�͎d����D���^�D��Ȃ��͂����v�Ƃ����������⊴�z�ł͂Ȃ��A�����ɐl�X���ǂ�ȏ�ʂŁA�ǂ�ȖړI��ChatGPT���g���Ă���̂����A���ʃf�[�^���疾�炩�ɂ����ꎟ�����ł��B

SEO��Web�}�[�P�e�B���O�̐��E�ł́A�ǂ����Ă��u�A���S���Y���v��u�e�N�j�b�N�v�ɖڂ����������ł����A�����I�ɐ��ʂ��o�����߂ɍł��d�v�Ȃ̂́A���[�U�[�̍s�����ǂ��ς���Ă��邩�𐳂����������邱�Ƃł��B���̃��|�[�g�́A�����E�w�K�E�d���Ƃ����A�������̎d�����̂��̂ɒ�������̈�ŁA���łɋN���Ă���ω���Â��ɁA���������m�Ɏ����Ă��܂��B

����͂��̒��ł��A�u�d���v�Ɓu�w�K�v�̌���ŁAChatGPT���ǂ̂悤�Ɏg���Ă���̂��H�Ƃ����_�ɏœ_�Ăĉ�����܂��B

�s�o�T�t How People Use ChatGPT

�u�d����D��AI�v�Ƃ����c�_���A�����Y���Ă��闝�R

ChatGPT���b��ɂȂ��������A���{�ł��uAI�Ɏd�����D����̂ł͂Ȃ����v�Ƃ����c�_������ɍs���܂����B

�������A���̃��|�[�g��ǂނƁA���̖₢���̂������P�������邱�Ƃ��킩��܂��B�Ȃ��Ȃ�A���ۂ�ChatGPT�̎g�����́A�u�l�̎d�����ۂ��ƒu��������v�Ƃ��������ɂ͐i��ł��Ȃ�����ł��B

���|�[�g�̕��͂ɂ��AChatGPT�͓���̐E�Ƃ����S�ɑ�ւ���`�ł͎g���Ă��܂���B�ނ���A�����̐l���u�����̎d���̈ꕔ�v��⏕���Ă��炤���߂Ɏg���Ă��܂��B

���������ɏd�v�ȃ|�C���g�ł��B

ChatGPT�́u��ƒS���v�ł͂Ȃ��u�⍲���v

�d���ɂ�����ChatGPT�̗��p���e���ڂ�������ƁA���̂悤�ȓ����������яオ��܂��B

�l�X��ChatGPT�ɑ��āA�����i�����̂܂܋��߂�����A

�E�l�������邽�߂̕Ǒł�����

�E���������̕��͂𐮂���⏕

�E�����̗����������������m�F���鑊��

�Ƃ��Ďg���Ă���P�[�X�����|�I�ɑ����̂ł��B

���Ƃ��A��揑���[������ۓ�������̂ł͂Ȃ��A�u���̍\���Ŗ��Ȃ����v�u���Ɏ��_�͂Ȃ����v�Ƃ������`�ő��k����B���邢�́A���I�ȓ��e���u���S�҂ɂ��킩��悤�ɐ������Ăق����v�Ɨ��ށB����́A�l�ԓ��m�̎d���̐i�ߕ��ɔ��ɂ悭���Ă��܂��B

�Ȃ��u���Y�����オ��v�Ɗ�����l�������̂�

���|�[�g�ł́AChatGPT���g�����ƂŁu�d���������Ȃ����v�Ɗ����Ă���l���������Ƃɂ��G����Ă��܂��B�������A�����ł������Y������́A�P���ȍ�Ǝ��Ԃ̒Z�k�������Ӗ����Ă��܂���B

�ނ���d�v�Ȃ̂́A�l���n�߂�܂ł̃n�[�h�����������Ă���_�ł��B�����̐l�́A�d���ŔY�Ƃ��A

�u�ǂ�����������������킩��Ȃ��v

�u�l�����܂Ƃ܂炸�A�肪�~�܂�v

�Ƃ�����ԂɊׂ�܂��BChatGPT�́A���̏�Ԃ���������������ʂ����Ă��܂��B�ŏ��̈�����ꏏ�ɍl���Ă���鑶�݂����邱�ƂŁA�l�̓X���[�Y�ɍ�Ƃɓ����悤�ɂȂ�B���̌��ʂ́A�z���ȏ�ɑ傫���̂ł��B

�z���C�g�J���[�Ɩ��Ƃ̑������ǂ����R

���|�[�g�ł́AChatGPT�̗��p�����ɑ����Ă��镪��Ƃ��āA�m�I�J���A������z���C�g�J���[�Ɩ����������Ă��܂��B����͌����ċ��R�ł͂���܂���B

�z���C�g�J���[�̎d���́A

�E��������ł͂Ȃ�

�E���f��������߂���

�E�����������Ԃ�����

�Ƃ��������������Ă��܂��BChatGPT�́A�܂��ɂ��̕������x������̂����ӂł��B�t�Ɍ����A���ƒ��S�̎d����A����ł̐g�̓I�ȍ�Ƃڒu����������̂ł͂���܂���B���|�[�g�̃f�[�^���A���̓_���͂����莦���Ă��܂��B

�w�K�̌���ŋN���Ă���Â��ȕω�

���̃��|�[�g�ŁA������������Ȃ��̂��u�w�K�p�r�v�ł��B�w����Љ�l���AChatGPT���ƒ닳�t�̂悤�Ɏg���P�[�X���}�����Ă��܂��B�������A�����ł��d�v�Ȃ̂́A�u�����������Ă��炤�v�g�����ł͂Ȃ��Ƃ����_�ł��B

�����̏ꍇ�A

�E�킩��Ȃ�������ʂ̌������Ő������Ă��炤

�E�����̗����������Ă��邩�m�F����

�E�܂����₷���|�C���g�������Ă��炤

�Ƃ������`�ŗ��p����Ă��܂��B����́A�]���̌����⋳�ȏ������ł͕₢����Ȃ����������ł��B

SEO���S�҂���������w�Ԃׂ�����

�����ŁASEO���w�юn�߂�����̕��Ɍ����āA�ЂƂd�v�Ȏ��_�����L���܂��B

ChatGPT���d����w�K�ɐ[�����荞��ł���Ƃ������Ƃ́A�u���̎����v���ς���Ă���Ƃ������Ƃł��B�l�X�́A�f�ГI�ȏ��ł͂Ȃ��A�u�����ł���`�v�ɐ������ꂽ�������߂�悤�ɂȂ��Ă��܂��B

����́AWeb�T�C�g��u���O�ɋ��߂�������ɂ��������܂��B�P�ɏ�����ׂ邾���ł͑���܂���B�u�Ȃ������Ȃ�̂��v�u�ǂ��l��������̂��v�J�ɐ�������R���e���c���A���ꂩ��܂��܂��d�v�ɂȂ�܂��B

�u���Y�����オ��v�Ƃ������t�̌��

ChatGPT�ɂ��Č����Ƃ��A�u���Y�����オ��v�Ƃ����\�����悭�g���܂��B�������A���̌��t�͔��ɞB���ł��B

�����̐l�́A���Y�����ぁ�u��Ǝ��Ԃ��Z���Ȃ�v�u�d���������I���v�ƍl�������ł��B�Ƃ��낪�AOpenAI�̃��|�[�g��ǂނƁAChatGPT�������炵�Ă�����ʂ́A�P���Ȏ��Z�Ƃ͏����Ⴄ���Ƃ��킩��܂��B���ۂɋN���Ă���̂́A�u�l���n�߂�܂ł̎��Ԃ��Z���Ȃ�v�u�r���Ŏ~�܂�Ȃ��Ȃ�v�Ƃ����ω��ł��B

�d�����~�܂�ő�̌����́u�l�����܂Ƃ܂�Ȃ����Ɓv

�����g�A���NSEO�R���T���^���g�Ƃ��đ����̌�������Ă��܂������A�d�����x���Ȃ�ő�̌����́A��Ɨʂł͂���܂���B

�����̏ꍇ�A

�E�����������킩��Ȃ�

�E�ǂ̏��ԂŐi�߂�������킩��Ȃ�

�E�Ԉ���������ɐi��ł��Ȃ����s��

�Ƃ������u�v�l�̒�v�������ŁA�肪�~�܂�܂��BChatGPT�́A���̏�Ԃ���������������ʂ����Ă��܂��B�������o���Ƃ��������A�u�l���邽�߂̑���v��p�ӂ��Ă���鑶�݂ł��B

���|�[�g�������u�⏕�I���p�v�̈Ӗ�

OpenAI�̃��|�[�g�ł́AChatGPT�̎d�����p�̑������A�⏕�I�iassistive�j�ł��邱�Ƃ�������Ă��܂��B�܂�A�l������ł���AAI�͂����܂Ře���ł��B

����͔��ɏd�v�ȃ|�C���g�ł��B

����ChatGPT���u�d�������S�ɑ�ւ��鑶�݁v���Ƃ���A�g����l�Ǝg���Ȃ��l�̍��́A����قǑ傫���Ȃ�Ȃ��ł��傤�B�����������ɂ́AChatGPT���g�����Ȃ���l�قǁA���Y����ʂɑ傫�ȍ����o�n�߂Ă��܂��B�Ȃ��Ȃ�AAI�́u�l���������Ă���l�v��������̂����ӂ�����ł��B

�uAI���g����l�v�Ɓu�g���Ȃ��l�v�̌���I�ȈႢ

���̃��|�[�g��ǂ݁A����Ɍ���ł̌o�����d�˂Ċ�����̂́AAI���g����l�Ǝg���Ȃ��l�̍��́AIT�X�L���ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B

�����o��̂́A���̂悤�ȓ_�ł��B

�EChatGPT���g����l�́A���������ɔY��ł���̂��A�ǂ����킩��Ȃ��̂����A������x���ꉻ�ł��܂��B����A�g���Ȃ��l�́A�u�Ƃ肠���������o���Ăق����v�Ɗۓ������Ă��܂��܂��B

�E���̌��ʁA�O�҂�AI����L�v�ȃq���g���A��҂́u�v�����قǎg���Ȃ��v�Ƃ������z�������ƂɂȂ�܂��B

SEO�̐��E�ł��������Ƃ��N���Ă���

�����SEO��Web����̌���ł��A�܂����������ł��BChatGPT�����܂����p���Ă���l�́A

�E�����Ӑ}������

�E�L���\���̂�����������

�E�����Ƃ��Ă��鎋�_��o��

�Ƃ������g���������Ă��܂��B

����ŁA�u�L����S���������悤�v�u��ʕ\�����镶�͂��o�����悤�v�ƍl����l�قǁA���ʂ��o�ɂ����X��������܂��B����́AChatGPT�����\�ł͂Ȃ�����ł͂���܂���B�g�������A�d���̖{���Ɗ��ݍ����Ă��Ȃ�����ł��B

AI����ɉ��l���オ��l�̓���

��������́A�����g�̍l�@�ł��BAI�����y�������قǁA�u�l������l�v�̉��l�͉�����ǂ��납�A�ނ���オ��܂��B�Ȃ��Ȃ�AAI�͖₢�𗧂Ă邱�Ƃ��ł��Ȃ�����ł��BChatGPT�́A�₢�������ď��߂ė͂����܂��B���̖₢�̎������߂�̂́A�l�Ԃł��B

SEO�ł������ł��B�u���̃y�[�W�͒N�́A�ǂ�ȔY�݂ɓ�����̂��v���̖₢�𗧂Ă���l���AAI���g���Ă����ʂ��o���܂��B

�d���E�w�K�ESEO�ɋ��ʂ���{���I�ȕω�

OpenAI�̃��|�[�g��ʂ��Č����Ă���̂́AAI���d����w�K���u�y�ɂ���v�Ƃ��������A�u�v�l�̑O��v��ς��Ă���Ƃ��������ł��B����܂ŁA�l�͈�l�ŔY�݁A�l���A���s���낵�Ă��܂����B���ꂩ��́AAI�ƑΘb���Ȃ���l���邱�Ƃ��A������O�ɂȂ�܂��B

����́A�����Đl�Ԃ��ӂ���Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B�ނ���A��荂�x�Ȕ��f��n���ɏW���ł��������������A�Ƃ������Ƃł��B

�܂Ƃ�

����̃��|�[�g�ł́AOpenAI�̌������|�[�g�����ƂɁAChatGPT���d���Ɗw�K�ɂ����炵�Ă���ω����@�艺���܂����B�d�v�Ȃ̂́AChatGPT���u�������o���@�B�v�ł͂Ȃ��A�u�l����͂������o�����݁v�Ƃ��Ďg���Ă���_�ł��B���̎g�����𗝉��ł��邩�ǂ������A����̎d����SEO�̐��ʂ�傫�����E���܂��B

����͌����s���̕ω��AAI�Ɉ��p�����T�C�g�̏����A�����Č��_��������Ă����܂��B

�s�֘A���t ChatGPT����Ɂu�����v�ƁuSEO�v�͂ǂ��ς��n�߂Ă���̂��\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g����������̓]���_

ChatGPT�͎��ۂɂǂ��g���Ă���̂��H�\ OpenAI�����E�o�ό������|�[�g����ǂ݉����u���p���Ԃ̑S�̑��v

2026�N01��03��

�����OpenAI�����J�����uHow People Use ChatGPT�v�Ƃ����������|�[�g�ɂ��ĉ�����܂��B���̃��|�[�g�́AOpenAI�̌o�ό����`�[�������S�ƂȂ�A�č��̑�w�����҂Ƌ��͂��Ă܂Ƃ߂�ꂽ���̂ŁA2024�N����2025�N�ɂ����Ă̎��ۂ�ChatGPT���p���O���K�͂ɕ��͂��Ă��܂��B������A���P�[�g������z���x�[�X�̋c�_�ł͂Ȃ��A�u�l�X�����ۂ�ChatGPT�ɉ����Ă���̂��v�v�I�ɉ�͂����A���ɐM�����̍����ꎟ�����ł��B

�s�o�T�t How People Use ChatGPT

���{�ł́uChatGPT�����͍쐬�c�[���v�u�d��������������AI�v�Ƃ����C���[�W����s���Ă��܂����A���̃��|�[�g��ǂނƁA���̔F���������Ɉ�ʓI�����킩��܂��BChatGPT�͂��łɁA�����A�w�K�A�ӎv����A���퐶���̑��k�܂Ŋ܂߂��A�V�������C���t���Ƃ��Ďg���n�߂Ă���̂ł��B

���̃��|�[�g�́u�����������v�̂�

�܂��������Ă��������̂́A���̃��|�[�g�̈ʒu�Â��ł��B���̒��ɂ́uChatGPT���d����D���v�uAI����̓������v�ȂǁA�h���I�ȋL���⓮�悪�������o����Ă��܂��B�������A���̑����͈�ۘ_��ꕔ����̏Љ�ɂƂǂ܂��Ă��܂��B

����A�����OpenAI�̃��|�[�g�́A

�E�����l�K�͂̎����[�U�[�f�[�^

�E���ۂ̓��͓��e�i�v�����v�g�j�̕���

�E���p�ړI�E���ԑсE�E�Ƒ����̐���

�Ƃ������v�f��g�ݍ��킹�ĕ��͂��Ă��܂��B�܂�A�uChatGPT���ǂ��g���Ă��邩�v����邤���ŁA�����_�ōł��q�ϐ��������������ƌ����܂��B

SEO��Web�}�[�P�e�B���O���w�Ԑl�ɂƂ��ďd�v�Ȃ̂́A���[�U�[�̍s�����̂��̂��ǂ��ς���Ă��邩��m�邱�Ƃł��B���̃��|�[�g�́A���̕ω��𐔎��Ŏ����Ă���Ă��܂��B

ChatGPT�̗��p�K�͂́A���łɁu�َ����v

���|�[�g�̒��ł��A�܂��ڂ������̂����p�K�͂ł��B

OpenAI�͂��̌����̒��ŁA2025�N���_�ɂ�����ChatGPT�̏T���A�N�e�B�u���[�U�[������7���l�ɒB���Ă���ƕ��Ă��܂��B����́A���E�l���̖�10�l��1�l���A���T�̂悤��ChatGPT���g���Ă���v�Z�ɂȂ�܂��B

�C���^�[�l�b�g�A�X�}�[�g�t�H���ASNS�Ƃ������Z�p���}���ɕ��y���܂������AChatGPT�̍L������͂���������ɏ���X�s�[�h�ł��B���R�̓V���v���ŁA�u�g�������o���Ȃ��Ă��g����v����ł��B

�����G���W���ł́A�L�[���[�h���l���A�������ʂ��r���A�����y�[�W��ǂޕK�v������܂��B����AChatGPT�ł́A���i�l�ɘb��������悤�Ɏ��₷�邾���ŁA������x�������ꂽ�������Ԃ��Ă��܂��B���̑̌��̈Ⴂ���A�����I�ȕ��y���㉟�����Ă��܂��B

�l�X��ChatGPT�Ɂu�����v�����Ă���̂�

�ł́A���ꂾ�������̐l�́AChatGPT�ɉ������߂Ă���̂ł��傤���B���|�[�g�ł́AChatGPT�ւ̎�����e���̃J�e�S���ɕ��ނ��Ă��܂��B���̒��ŁA���ɗ��p�������͎̂��̂悤�ȓ��e�ł��B

��ڂ́A���퐶����w�K�A�d���Ɋւ���u���p�I�ȃA�h�o�C�X�v�ł��B���Ƃ��A�����@�̑��k�A���͂̏��������A�X�P�W���[���̍l�����A���N����K���Ɋւ��鎿��Ȃǂ��܂܂�܂��B����͒P�Ȃ錟���ł͂Ȃ��A�u�����̏܂��������v�����߂Ă���_�������ł��B

��ڂ́A�����W�ł��B�j���[�X�̗v��A���p��̈Ӗ��A���i��T�[�r�X�̔�r�ȂǁA�]���͌����G���W���ōs���Ă����s�����A���̂܂�ChatGPT�ɒu����������܂��B�������A���[�U�[�͒P�Ȃ���̗���ł͂Ȃ��A�u�������₷���������ꂽ�����v�����҂��Ă��܂��B

�O�ڂ́A���͂Ɋւ���x���ł��B���[�����̉������A��揑�̍\���A���̗͂v��⌾�������A�|��Ȃǂ�����ɓ�����܂��B���{�ł悭�m���Ă���ChatGPT�̎g�����́A���͂��̃J�e�S���ɏW�����Ă��܂��B

���|�[�g�ɂ��A�����̗��p�ړI�����ŁAChatGPT�̗��p�S�̂̑唼���߂Ă���Ƃ���Ă��܂��B�܂�AChatGPT�́u����Ȑl���g��AI�v�ł͂Ȃ��A����̎v�l���Ƃ��x���铹��Ƃ��Ďg���Ă���̂ł��B

�u�d���Ŏg���Ă���v�͖{�����H

���{�ł́uChatGPT�͎d���������c�[���v�Ƃ��������Ō���邱�Ƃ������ł����A���|�[�g��ǂނƁA�����ӊO�Ȏ����������Ă��܂��B

�m���ɁA�o�ꏉ����ChatGPT�́A�d����w�Ƃł̗��p���������ɍ������̂ł����B�������A���Ԃ��o�ɂ�āA�d���ȊO�ł̗��p���}�����Ă��܂��B���݂ł́A���퐶����l�I�ȑ��k�A�w�K�⏕�ȂǁA��d���p�r�̊������傫���Ȃ��Ă��܂��B

����́AChatGPT���u�d����p�c�[���v����u�����C���t���v�ɋ߂Â��Ă��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B�����G���W�����A�d���ł��v���C�x�[�g�ł��g���Ă���̂Ɠ�����Ԃł��B

���̓_�́ASEO��Web�T�C�g�^�c���l�����Ŕ��ɏd�v�ł��B�Ȃ��Ȃ�A���[�U�[�͂��͂�u���ו���Google�v�Ƃ����Œ�ϔO�������Ȃ��Ȃ���邩��ł��B

�����s���́u�O�i�K�v�ɓ��荞��ChatGPT

�����ň�ASEO���S�҂̕��ɂ��Вm���Ă����Ăق������_������܂��BChatGPT�́A�����Ȃ茟���G���W����u�������鑶�݂ł͂���܂���B�������A�����̑O�i�K�ɓ��荞��ł��܂��B�܂�A�u���ׂ�ׂ����v�u�ǂ��l����������v�����������S���n�߂Ă���̂ł��B

�l�͂���܂ŁA�^�₪������Ƃ肠�����������A���ʂ����Ȃ���l���Ă��܂����B���͂��̑O�ɁAChatGPT�ɕ����ē������Ă���A�K�v�ɉ����Č�������A�Ƃ����s���������Ă��܂��B

���|�[�g�������u�ӊO�Ȏg�����v

OpenAI�̃��|�[�g�̒��ŁA�������ɒ��ڂ����̂́AChatGPT�̗��p�ړI���u��Ƃ̎������v�����A�u�v�l�̐����v�Ɋ���Ă���_�ł��B�����̐l�́AAI�Ƃ����Ɓu�l�̎d�������ɂ���Ă���鑶�݁v���C���[�W���܂��B�������A���ۂ̗��p�f�[�^������ƁAChatGPT�͕K�������u�������ۓ������鑊��v�Ƃ��Ďg���Ă��܂���B

���Ƃ��A���[�U�[�͎��̂悤�Ȍ`��ChatGPT���g���Ă��܂��B����e�[�}�ɂ��Ď����Ȃ�̍l�����܂Ƃ߂����Ƃ��A�����Ȃ芮���`�����߂�̂ł͂Ȃ��A�u�l�����̐����v�u�����Ă��鎋�_�̎w�E�v�u�ʂ̐���̒�āv�����߂�P�[�X�����ɑ����̂ł��B

����́A�����G���W���ł͓����Ȃ������̌��ł��B�����ł́A���łɑ��݂������T�����Ƃ͂ł��Ă��A�����̎v�l�Ɋ��Y���Ă����킯�ł͂���܂���B

�u�����v�����u�l����v���Z�X�v�����߂��Ă���

���|�[�g�̒��ł́AChatGPT���ӎv����x���idecision support�j�Ƃ��Ďg���Ă���_����������Ă��܂��B����͔��ɏd�v�ȃL�[���[�h�ł��B

�ӎv����x���Ƃ́A�ŏI�I�Ȕ��f��AI�������̂ł͂Ȃ��A�l�����f���邽�߂̍ޗ��⎋�_���������̂��Ƃł��B���ہA�����̃��[�U�[��ChatGPT�̉����̂܂܉L�ۂ݂ɂ��Ă���킯�ł͂���܂���B

�u���������l����������܂���v

�u���̓_�͒��ӂ����ق��������ł���v

�Ƃ������⏕�I�ȏ������A�����ōl���A���߂Ă��܂��B���̎g����������ƁAChatGPT�́u�����G���W���{���k����v��g�ݍ��킹���悤�ȑ��݂ɂȂ��Ă���ƌ�����ł��傤�B

�Ȃ������G���W�������ł͑���Ȃ��Ȃ����̂�

�����ň�x�ASEO���S�҂̕��ɂ��킩��悤�ɐ������Ă����܂��B�����G���W���́A�u���łɓ��������݂��Ă���₢�v�ɑ��Ă͔��ɋ��͂ł��B�������A�����̑����̔Y�݂�^��́A�����P���ł͂���܂���B

���Ƃ��A

�E�ǂ̃T�[�r�X��I�Ԃׂ��������Ă���

�E������������������킩��Ȃ�

�E��������Ɍ��܂�Ȃ��e�[�}�ŔY��ł���

���������ł́A�������ʂ������璭�߂Ă��A�����͏o�܂���B��������āA�������č������邱�Ƃ�����܂��BChatGPT�́A���́u�����������v����x���ݍӂ��Ă���܂��B�������A���[�U�[�̎�����e�ɉ����āA�����̎d����ς��Ă����B���̓_���A�l�X���䂫���Ă��闝�R�ł��B

SEO�ɂƂ��āA����͉����Ӗ�����̂�

�������炪�ASEO���w�Ԑl�ɂƂ��Ė{��ł��B

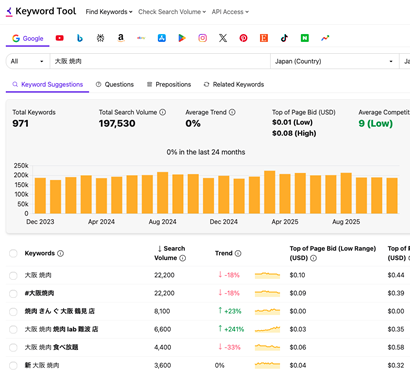

ChatGPT�̕��y�ɂ���āA�u���������O�̍s���v���ς��n�߂Ă��܂��B���[�U�[�́A�����Ȃ茟�����ɃL�[���[�h��ł����ނ̂ł͂Ȃ��A�܂�ChatGPT�ɑ��k���ē�������悤�ɂȂ��Ă��܂��B���̌��ʁA�����G���W���ɓ��͂����L�[���[�h���ω����܂��B

�ȑO�́A�f�ГI�ȃL�[���[�h�������g���Ă��܂����B����������́AChatGPT�Ƃ̑Θb��ʂ��Đ������ꂽ�A����̓I�ňӐ}�̂͂����肵�������������Ă����\��������܂��B����́ASEO�ɂƂ��ă`�����X�ł�����A���Ђł�����܂��B

SEO�́u�������o�������v����ς��

��������́A�����g�̌o���܂����l�@�ł��B���͒��N�ASEO�̌���Łu�����Ӑ}�𗝉����邱�Ƃ��d�v���v�ƌ��������Ă��܂����B�������AChatGPT�̓o��ɂ���āA���̏d�v���͈�i�K�オ�����Ɗ����Ă��܂��B

���ꂩ���SEO�́A�u�����𑁂��o���y�[�W�v���]������邾���ł͕s�\���ɂȂ�܂��B�ނ���A

�E�Ȃ����̓����Ɏ���̂�

�E�ǂ��l��������̂�

�E���ɂǂ�ȑI����������̂�

�Ƃ������A�v�l�̓��J�Ɏ����Ă���R���e���c�������Ȃ�܂��B

�Ȃ��Ȃ�A�l�X�͂��ł�ChatGPT�Łu�����v���邩��ł��BWeb�T�C�g�ɋ��߂�������́A���̐�Ɉڂ��Ă��܂��B

�u����ɓ�����T�C�g�v����u�l����[�߂�T�C�g�v��

SEO���S�҂̕��ɓ`�������̂́A�����ł��B

���ꂩ��T�C�g�����A���邢�͋L���������Ƃ��ɁA�u�����L�[���[�h�ɓ�����v���Ƃ������ӎ����Ă���ƁAChatGPT�Ƌ������邱�ƂɂȂ�܂��B�������A�u�l����[�߂�v�u���f��������v���e�ł���AChatGPT�Ƃ͕⊮�W�ɂȂ�܂��B

���Ƃ��A���̌��A���s�k�A�ƊE���L�̎���A����ł����킩��Ȃ����f��B���������v�f�́A����܂��܂����l�����܂�܂��B

ChatGPT����ɂ�����u�l�̖����v

���|�[�g�S�̂�ʂ��Ċ�����̂́AAI���l��u��������Ƃ��������A�u�l�̍l����͂��g�����Ă���v�Ƃ����_�ł��B

ChatGPT�͖��\�ł͂���܂���B�������A�l���邽�߂̓y��𐮂��Ă���鑶�݂Ƃ��āA�l�X�̐����ɗn�����ݎn�߂Ă��܂��BSEO��Web�̐��E�ł��������Ƃ��N���܂��BAI�����ׂĂ������A���ׂĂf���鎞��ł͂���܂���B�ނ���A�l���ǂ�Ȏ��_�������A�ǂ����l��t�������邩���A������鎞��ɂȂ�܂��B

�܂Ƃ�

����́AOpenAI�̌������|�[�g�����ƂɁAChatGPT���ǂ̂悤�Ɏg���A�ǂ�Ȗ�����S���n�߂Ă���̂������Ă��܂����BChatGPT�́A�����G���W���̒P�Ȃ��ւł͂Ȃ��A�l�X�̎v�l�┻�f���x���鑶�݂Ƃ��Ďg���Ă��܂��B���̕ω��́ASEO�̑O��������̂��̂����������������Ă��܂��B

����́A�uChatGPT�͐l�X�̎d���Ɗw�K���ǂ��ς��Ă���̂��v�Ƃ����e�[�}�ɐi�݂܂��B���Y���A�z���C�g�J���[�Ɩ��A�w�K�s���̕ω��Ȃǂ��A���|�[�g�̈��p�Ɠ��{���������Ȃ���A����ɐ[��������Ă����܂��B

ChatGPT�EAI���[�h�EPerplexity �ł͂ǂ�Ȍ����N�G�������͂���Ă���̂��HAI��������́u�₢�v�͂���

2026�N01��03��

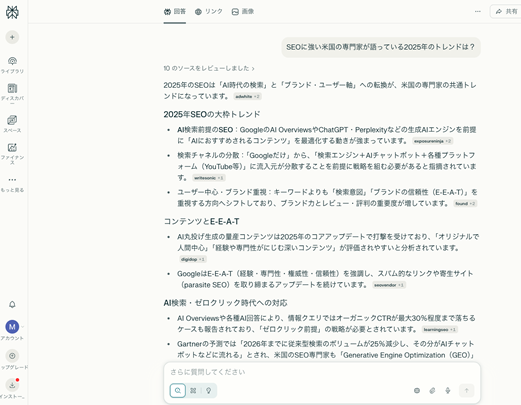

�������N�AGoogle���������łȂ��AChatGPT�APerplexity�AGemini�iAI���[�h�j�ȂǁAAI��p�����V����������i���}���ɍL�����Ă��܂��B���̃N���C�A���g��Ƃ⋦����������A�u���q�l�� ChatGPT �ŏ��i����������悤�ɂȂ����v�A�uPerplexity �Ŕ�r����Ă���̂őK�v���v�Ƃ������������Ă��܂����B

�������A���������l�X�� AI�����łǂ̂悤�ȃN�G���i����j����͂��Ă���̂��H����͍����SEO�EAI����̃R���e���c�헪���l�����ŁA���ɏd�v�Ȗ��ł��B����́A�M���ł���C�O�����E�����E���f�[�^���o�T�L���Ȃ���Љ�AAI�����Ŏg���Ă���N�G���̌X���͂��܂��B

AI�����̃N�G���́u�L�[���[�h�v�ł͂Ȃ��u���R���̎���v�ɕς����

AI�����ɂ�����ő�̕ω��́A�u�L�[���[�h���� �� ���⌟���v�ւ̓]���ł��B�]����Google�����ł́u��� �ē� ���v�uiPhone ���i ��r�v�̂悤�ɃL�[���[�h�𗅗�̂���ʓI�ł����B

������ AI�����ł́A���[�U�[�͎��R�ȕ��͂Ŏ��₵�܂��B

��F

�u���Ō��������Ă������H���ł���ē��X���������ߏ��ɋ����āv

�uiPhone �� Android �̈Ⴂ�����S�҂ł��킩��悤�ɔ�r���āv

�u40��ŕ��Ƃ��n�߂�Ȃ牽���������߁H�v

���̌X���͍����O�̒����ł����炩�ł��B

AI-REACH �̕��͂ɂ��AAI�����̓��͓��e�ɂ́u�����b�̂悤�Ȏ��R���v�����|�I�ɑ����ƕ���Ă��܂��B����́AAI���u���͂̈Ӗ��v�𗝉����A�Ӑ}�����߂���\�͂ɒ����Ă��邽�߁A���[�U�[���u�b��������悤�Ɍ�������v�X�^�C���Ɉڍs���Ă��邽�߂ł��B

�s�o�T�t AI�����N�G���̌X���Ƃ́H�iAI-REACH�j

���̃N���C�A���g��Ƃł��A�uChatGPT�ɕ������灛���Əo���̂ŁA������Q�l�ɔ�r���܂����v�Ƃ������������A���R����ł́u���k�n�N�G���v���������Ă��邱�Ƃ���X�����܂��B

���f�[�^�FChatGPT�ő����N�G���́u�����W�v�u���p�v�u��Ĉ˗��v�u���͍쐬�v�����S

ChatGPT �̗��p�ړI�͂����_���iOpenAI�ЂƊw�p�����҂ɂ�鋤�������j�ł́A���[�U�[�� ChatGPT �ɓ�����N�G���� ��77% ���u����E���p�I�ȃK�C�h�E���͍쐬�x���v �̂����ꂩ�ɕ��ނ����ƕ���Ă��܂��B

���̘_���́AChatGPT �̍ł����p�����J�e�S���Ƃ��Ď��������Ă��܂��F

�EPractical Guidance�i���p�I�A�h�o�C�X�j

��F�u�����ʐڂ�����܂��B����̓������������Ă��������v

�ESeeking Information�i���T���j

��F�u�u���O��SEO�Ƃ͉����H���S�Ҍ����ɐ������āv

�EWriting�i���͍쐬�x���j

��F�u�̗p���[���̃e���v���[�g������Ăق����v

����͂܂�AChatGPT�́u���ׂ�v�u�܂Ƃ߂�v�u���͂����v�Ƃ�����Ƃ̓����Ƃ��Ďg���Ă���Ƃ������Ƃł��B���̌X���͎��̌���o���Ƃ���v���܂��B��ƒS���҂̑����́AGoogle�������� ChatGPT �ŏ�����ɍs���悤�ɂȂ��Ă��܂��B

AI�����ł́u��r�n�v�u�������ߌn�v�u��Čn�v�̃N�G���������������Ă���

AI�����Ə]�������̍ő�̈Ⴂ�́A�u��r���Ăق����v�u��Ă��Ăق����v�Ƃ������x�ȗv�����}�����Ă���_�ł��B

����́AAI�Ɂu�����L���O�v�u�������ߗ��R�v�u�I�����̐����v�����߂郆�[�U�[�����������߂ł��B

���Ƃ��F

�E�u2025�N�ɔ����ׂ��m�[�gPC��p�r�ʂɂ������߂��āv

�E�u�����ŏ��K�͎��Ȉ�@��T���Ă���B�����������ď��ȂƂ���́H�v

�E�u���w���̎q�ǂ��ɍ����I�����C���p��b���r���āv

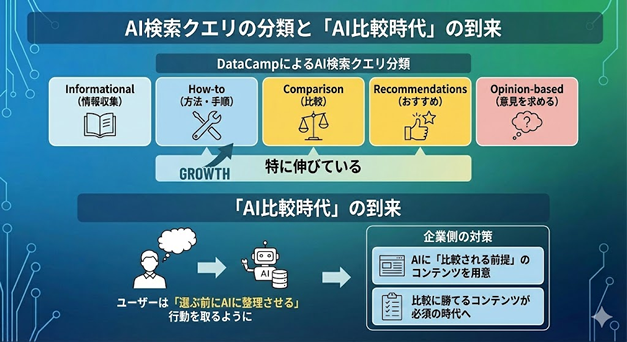

���̂��Ƃ�DataCamp�Ђ̒������ʂɂ�藠�t������Ă��܂��B

DataCamp �� AI�����N�G����傫�����̂悤�ɕ��ނ��Ă��܂��F

�EInformational�i�����W�j

�EHow-to�i���@�E�菇�j

�EComparison�i��r�j

�ERecommendations�i�������߁j

�EOpinion-based�i�ӌ������߂�j

�����̂����A���ɐL�тĂ���̂��uHow-to�v�uComparison�v�uRecommendations�v�ł��B

���͂��̌X�����uAI��r����v�ƌĂ�ł��܂��B���[�U�[�́u�I�ԑO��AI�ɐ���������v�s�������悤�ɂȂ�A��Ƒ��� AI�Ɂu��r�����O��v�̃R���e���c��p�ӂ��Ȃ���Ώ��ĂȂ�����ɓ˓����Ă��܂��B

Perplexity �ł́u���\�[�X���w�肷�鎿��v�������Ă���

Perplexity �́A�P�Ȃ鐶��AI�ł͂Ȃ��A���A���^�C�������Əo�T��O��ɐv���ꂽAI�����G���W���ł��B�ɂ͏�ɎQ�ƌ��y�[�W�ւ̃����N���ԍ��t���ŕ\������A�u�ǂ̏��������ɓ����Ă���̂��v�����[�U�[�������Ɋm�F�ł���\���ɂȂ��Ă��܂��B

���̂��߃��[�U�[�����A�u�Ƃ肠���������Ă݂�v�ł͂Ȃ��A�u�ǂ̏�Ɋ�Â������Ȃ̂��v���ŏ�����ӎ�����������s���悤�ɂȂ�܂��B

���̐v�̉e���ŁAPerplexity �ł͎��̂悤�ȁu��������Ƃ��Ċ܂ރN�G���v�������Ă��܂��B

��F

�E�u�ŐV�̕s���Y���i�𐭕{���v�̐��l�ŋ����āv

�E�uSEO�ɋ����č��̐��Ƃ�����Ă���2025�N�̃g�����h�́H�v

�E�u������AI�j���[�X���ꎟ����ŗv�āv

����́A�̐��������o�T�̐M�����Ƃ����F�����A���[�U�[���ɋ������Â��n�߂Ă��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B

���̂悤�ȃ��[�U�[�s���̕ω��́A��b�^�E�^�����iAnswer-focused / Conversational Search�j�Ɋւ��錤���ł��m�F����Ă��܂��B

����AI�ɂ�錟���ł́A

�E�o�T�����Ȃ�

�E�o�T���B��

�E�Əo�T�̑Ή��W��������ɂ���

�Ƃ������ꍇ�ɁA���[�U�[�̐M���x���傫���ቺ���邱�Ƃ�����Ă��܂��B

����ɁAAI�����ɂ����Ắu�o�T�̌��������̂��́v�����[�U�[�s���ɉe�����邱�Ƃ��������Ă��܂��B�o�T�����N�����m�ɕ\�������قǁA���[�U�[��

�E���L�ۂ݂ɂ���

�E�������m�F��

�E�K�v�ɉ����ď���w�肵�čĎ��₷��

�Ƃ����s�������₷���Ȃ�܂��B

�܂� Perplexity ���u�؋�����Ȃ������AI�����v�ł��邱�Ǝ��̂��A

�E����ӎ���������

�E�ꎟ���E���ƁE�����f�[�^���w�肷��N�G��

�����R�ɑ��₵�Ă���A�ƌ����܂��B

���͎��ہA�N���C�A���g��Ƃ̒S���҂���u���̏��APerplexity�Œ��ׂ��琭�{���v������p����Ă��܂����v�Ƃ����b��p�ɂɕ����܂��B

�]���̌����G���W���ł́A���[�U�[���u�ǂ���v�����Č�������K���͂قƂ�ǂ���܂���ł����B���̓_�́AAI��������ɂ�������ɑ傫�Ȏ��I�ω����Ɗ����Ă��܂��B

AI�ɂ��T�v�̃N�G���́u�v�_���܂Ƃ߂āv�����S

Google ���������ʂɓ�������AI�ɂ��T�v�iAI Overview�j �́A���[�U�[�̌����N�G���ɑ��āA�����̃y�[�W���e�����f�I�ɐ����E�v�A�ŏ��ɒ���@�\�ł��B

�]���̌������ʂ̂悤�Ɂu�������N����ׂāA�ǂ��ǂނ��̓��[�U�[�ɔC����v�̂ł͂Ȃ��AGoogle���g���u�܂��v�_���܂Ƃ߂Ē���v�v�ɂȂ��Ă��܂��B

���̎d�l�̉e���ŁA���[�U�[�̌����N�G�������̂悤�ȁu�v��E������O��Ƃ����������v�������Ă��܂��B

��F

�E�u���̃j���[�X�̃|�C���g���������āv

�E�u���{�̏����Ő��x�̊T�v���ȒP�Ɂv

�E�u�a�J�Řb��̃J�t�F���܂Ƃ߂Ēm�肽���v

����́A�����s�����u�����ŕ����y�[�W��ǂށv���uAI�ɂ܂��������Ă��炤�v�����֖��m�ɃV�t�g���Ă��邱�Ƃ������Ă��܂��B

Google �͂��̕ω���O��Ƃ��āAAI�ɂ��T�v���Q�Ƃ����̕]����ɂ��Ă����m�Ɍ��y���Ă��܂��BAI ���v�������ۂɂ́AE-E-A-T�i�o���E��含�E���А��E�M�����j���d�����ĎQ�Ɛ��I�Ԃ��Ƃ���������Ă��܂��B

�d�v�Ȃ̂́A�����ŋN���Ă���ω��́uAI������ɗv�Ă���v�̂ł͂Ȃ��A���[�U�[���g���ŏ�����u�v���O��v�ŃN�G������͂��Ă���Ƃ����_�ł��B

�܂�A�u�ׂ������ׂ����l�����̌����v�ł͂Ȃ��u�S�̑���f�����c���������l�����̌����v���AAI�ɂ��T�v��O��ɑ����Ă���A�Ƃ������Ƃł��B

���̕����ɂ����ẮA�u�ԗ��I�Ő������ꂽ�ꎟ���E�������E���Ə������y�[�W�v�ق�AI�ɂ��T�v�ɎQ�Ƃ���₷���Ȃ�܂��B

�t�Ɍ����A

�E�f�ГI

�E��ϓI

�E�������ア

�R���e���c�́A�v��̍ޗ��Ƃ��đI��ɂ����Ȃ�Ƃ����\���ł��B

AI�����ɓ��͂����u��̓I�ȃN�G����v

AI�����ł́A�]���́u�����̗���v�ł͂Ȃ��A�����E�w�i�E�����E�ړI���܂ރN�G�������͂���܂��B�ȉ��́A�o�T�Ɋ�Â��Đ��������uAI�����ɔ��ɑ����v�N�G���̌X���ł��B

�@ �������E���k�^�N�G���iPractical Guidance�j

AI�����ōł������̂́u���k�ɏ���Ăق����v�Ƃ�����ނ̎���ł��B

��F

�E�u40��ŃL�����A�ɍs���l�܂��Ă��܂��B������ł���]�E�����������Ă��������v

�E�u�q�P�����グ�����̂ł����A���H�X�łł�����g�݂́H�v

�E�u�q�ǂ��̐Q�������������́H��������ł�����P��́H�v

���̘_���ł́A���[�U�[�̃N�G���̑������u���p�I�A�h�o�C�X�iPractical Guidance�j�v�ł���Ɩ��m�ɐ�������Ă��܂��B

����́AAI�������u���k����v�Ƃ��ė��p����Ă��邱�Ƃ��Ӗ����܂��B

�A �����E�菇�̃N�G���iHow-to�j

How-to �N�G���́AChatGPT�����ōł��L�тĂ���J�e�S���̂ЂƂł��B

��F

�E�uGA4�ŃR���o�[�W�����ݒ���s���菇�����S�Ҍ����ɋ����āv

�E�uWordPress�Ńu���O�L�������J����܂ł̗�����킩��₷���v

�E�uSEO�ŏ�ʕ\����_�����߂̋L���\���̍����������āv

�����̓��[�U�[�́u�m���s�������Ăق����v�u�搶�ɂȂ��Ăق����v�Ƃ����j�[�Y�f���Ă��܂��B

�B ��r�N�G���iComparison�j

AI�����ł́u��r�̑�s��AI�ɋ��߂�v�P�[�X���}�����Ă��܂��B

��F

�E�u��ÒE�тƔ��e�E�т̈Ⴂ�𗿋��E���ʁE�ɂ݂Ŕ�r���āv

�E�uIndeed�Ƌ��l�{�b�N�X�̈Ⴂ���̗p���ڐ��ŋ����āv

�E�uShopify��BASE�͂ǂ��炪���S�҂Ɍ����Ă��邩�H�v

��r�͏]���A�����T�C�g������čs�����̂ł������AAI�͓����ɕ����������Ĕ�r�\�̂悤�ɂ܂Ƃ߂邽�߁A�������悢�̂ł��B

DataCamp �̒����ł��uComparison�v����v�J�e�S���Ƃ��ċ������Ă��܂��B

�C �������߃N�G���iRecommendations�j

AI�����ł̒�ԃN�G�����u�������߂��Ă��������v�ł��B

��F

�E�u�a�J�Ńf�[�g�Ɍ��������X�g������3�����āv

�E�u�����̒����Z���Ђŕ]�����ǂ��Ƃ���������āv

�E�u�v���O���~���O���o���҂ɂ������߂̕��Ƃ������āv

���[�U�[�́A�����ŏ���T�����AAI�Ɂu�œK���v����Ăق����ƍl����悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�D ���͍쐬�⏕�N�G���iWriting�j

���͂́u���g�݁v��u�������v����点�邽�߂̌��������ɑ����ł��B

��F

�E�u�N���[���Ή����[���̕��������āv

�E�u�̗p�y�[�W�̎��ȏЉ�̃e���v���[�g������āv

�E�u���Ȉ�@�̃u���O�L�������S�Ҍ����ɏ����āv

��قǂ� OpenAI �̘_���ł��AWriting �� ChatGPT �̎�v���p�J�e�S���ł���Ƃ���Ă��܂��B

�E �j�b�`�ȔY�݁E�����O�e�[���N�G��

�]���̌����ł͓͂��ɂ��������u�ׂ������v�ł�AI�͗����ł��邽�߁A�ו������ꂽ���₪�����Ă��܂��B

��F

�E�u�y�x�̋h�������钆�w�������M������ɂ́H�v

�E�u40��j���A�̗͂������Ă��邪�T3�ʼn^���\�B�������߂̃g���[�j���O�́H�v

�E�u���K�͎��Ȉ�@�ŃX�^�b�t�����߂Ȃ����߂̃}�l�W�����g���@�́H�v

���̂悤�ȁu�l�ɕ������x���̑��k�v�́AAI�����ɂȂ��ď��߂ĉ\�ɂȂ����N�G���ł��B

AI�����N�G�����猩����u���[�U�[�̖{���v

�����̃N�G���X������A���[�U�[��AI�����ɋ��߂Ă�����̂������Ă��܂��B

�@�u��Ԃ��Ȃ������v

AI�����́A��r�E�����E�������s���Ă���܂��B����́A���Z�ȎЉ�l����m���̏��Ȃ����[�U�[�ɂƂ��đ傫�ȉ��l�ł��B

�A�u��O�҂̒����I�A�h�o�C�X���ق����v

AI�͓����Ƃ̍L���ɍ��E����Ȃ����߁A�u�����I�Ȓ�āv�����҂��郆�[�U�[�������Ă��܂��B����͊�ƂɂƂ��āuAI�ɑI���d�v���v���Ӗ����܂��B

�B�u�㉟�����Ăق����v

���ɔ������E�T�[�r�X�̗��p�Ɋւ��鎿��́A�u�����Ă��邩��㉟�����Ăق����v�Ƃ����S�����������f����Ă��܂��B

��Ƃ����ׂ��uAI������iAEO�j�v�͉����H

�@ �܂��u��r�����O��v�ŃR���e���c�����

AI�͔�r���ĉ���̂ŁA

�E����

�E�Ⴂ

�E���ЂƂ̍��ʉ�

�E����

�E���_�Ǝ�_

�������T�C�g�Ŗ������Ȃ��ƁAAI�͂��̊�Ƃ��Љ�ł��܂���B

�A E-E-A-T �̏؋����T�C�g�ɍڂ���

AI�͗����\�ȏ����D�݂܂��BGoogle������ E-E-A-T ���������Ă��܂��B�����̊�ƃT�C�g�͂��ꂪ�s�����Ă��邽�߁AAI�ɑI��܂���B

�B �u�������ߎ���v�ɓ�����y�[�W�����

AI�����ɍœK�����ꂽFAQ��u���O�L�����K�v�ł��B

�܂Ƃ�

AI�����̕��y�ɂ��A���[�U�[�́u�₢�v�͑傫���ς��܂����BGoogle�����̂悤�Ȓf�ГI�ȃL�[���[�h�ł͂Ȃ��A�w�i�E�Y�݁E�������܂u���R���̑��k�N�G���v���嗬�ɂȂ��Ă��܂��B

��Ƃ����ׂ����Ƃ͂�����B����́AAI�ɏЉ��邾���̏؋��iE-E-A-T�j�ƁAAI����r���₷�����\�����T�C�g�Ɏ������邱�Ƃł��B��������s������Ƃ��珇�ɁA

ChatGPT�APerplexity�AAI���[�h�́u�������ʁv�ɕ\�������̂ł��B

AI���Ē�`����u�����v�̖��� �\ Aloha Group Limited�� IAB Hong Kong�����J�������|�[�g�����

2026�N01��03��

2025�N7���A���`�̃f�W�^���}�[�P�e�B���O�̈�ōł��e���͂̂���g�D IAB Hong Kong�iInteractive Advertising Bureau Hong Kong�j �ƁA�������`�ɋ��_��u�� Aloha Group Limited�i�f�[�^���́EAI�}�[�P�e�B���O��Ёj ���A�uHow GEN AI is Reshaping Search Engine�v �Ƃ������|�[�g���������J���܂����B

Aloha Group �́AAPAC�i�A�W�A�����m�n��j�̊�ƌ����ɁuAI �~ �f�[�^ �~ �}�[�P�e�B���O�v�̕��̓\�����[�V���������e�N�m���W�[��ƂŁAIAB Hong Kong �� 700 �Јȏ�̍L���E�}�[�P��Ƃ���������ƊE�c�̂ł��B����2�҂��s��f�[�^�����A�uAI���������ǂ��������������v �𐢊E�ōł������i�K�ł܂Ƃ߂����|�[�g�Ƃ��āA���ۓI�ɒ��ڂ���Ă��܂��B

���͑S���{SEO����Ƃ��ē��X�����Ƃ�R���T���e�B���O�悩��uAI���[�h�ŗ������������v�uChatGPT �����ɏo�Ȃ��v�uPerplexity �ň��p���ꂽ���v�ȂǑ����̑��k���Ă��܂����A���̃��|�[�g�͂��̔Y�݂ɑ���u�����̃q���g�v���������܂܂�Ă��܂����B

����́A���̃��|�[�g�̏d�v���������p���āAAI���S�ҁESEO���S�҂̕��ɂ��킩��₷��������܂��B

2023〜2024�N�A�������̂��̂��}�����Ă���

�u�l�X�͂���܂ňȏ�Ɍ������s���Ă��܂��B2023�N����2024�N�ɂ����āA�����͋��ق�21.64�������ƂȂ�܂����v

�����̐l�́uAI���������y����ƌ����͌���̂ł́H�v�ƍl���܂��B���������ۂɂ�AI�������o�ꂵ�����Ƃɂ�茟���̐�Ηʂ͂ނ��둝���Ă��܂��B

���R�͖��m�ŁA

�EChatGPT

�EGemini

�EPerplexity

�ECopilot

�ȂǕ����̌����s�ׂ��u�lj��v���ꂽ���ƂŁA�����̕ꐔ���̂��̂��c��̂ł��B

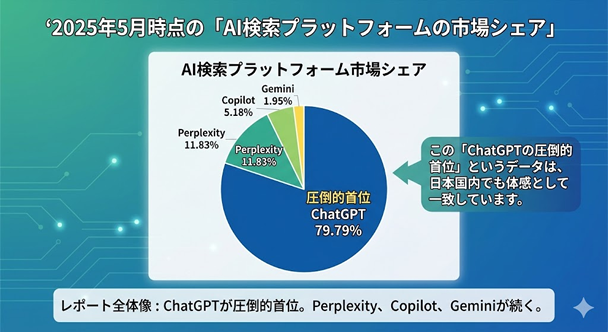

2025�N5�����_�́uAI�����v���b�g�t�H�[���̎s��V�F�A�v

���̃��|�[�g�ł́AAI�����̑S�̑��Ƃ��Ď��̂悤�ȃf�[�^��������Ă��܂��B

�uChatGPT �� 79.79% �ƈ��|�I��ʂŁA������ Perplexity�i11.83%�j�ACopilot�i5.18%�j�AGemini�i1.95%�j�������܂��B�v

���́uChatGPT�̈��|�I��ʁv�Ƃ����f�[�^�́A���{�����ł��̊��Ƃ��Ĉ�v���Ă��܂��B

�S���{SEO����̉��������A�uChatGPT�Ɏ��₵�Ă��� Google �����ɍs�����Ƃ��������v�Ƃ��������}���ɑ����Ă��܂��B�����́uGoogle�����̐��E�ł͂Ȃ��v����Ɋ��S�ɓ���܂����B

����ł� Google �͈ˑR�Ƃ��Ĉ��|�I����

AI�������䓪���Ă���Ƃ͂����A���̃��|�[�g�͎��̂悤�Ȏ������`���Ă��܂��B

�u2024�N���_�ŁAGoogle �� ChatGPT ����373�{���������������������Ă��܂��B�v

�܂�A

�E�uAI�����͋}�����v

�E�u�������AGoogle�̊�Ղ͈ˑR�Ƃ��Č��Ⴂ�ɑ傫���v

�Ƃ����u��d�\���v�����܂�Ă��܂��B

���ꂪ���݂� SEO�EAI�œK���ɂ�����ő�̓���ł���A�����̊�Ƃ������Ă���|�C���g�ł��B

���ہA���̃N���C�A���g��Ƃ̒��ł��u����������70%�͂܂�Google�����A�₢���킹�Ɏ���̂�AI�����R���̃P�[�X�������Ă���v�Ƃ������ۂ��N���Ă��܂��B

AI�ɂ��T�v���������ʂ����{����ς���

���f�B�A�ł��b��ɂȂ�܂������A���̃��|�[�g�ɂ��A�uAI�ɂ��T�v�v�̕\�����͋}���ɏ㏸���Ă��܂��B

�u2024�N��4�l�����A����̖�42.5%�� AI �����̊T�v���\������A�O�����8.8�|�C���g�������܂����B�v

�������ł��{���I�ł��B

AI�ɂ��T�v�̓o��ɂ��A���[�U�[�������N���N���b�N���Ȃ��Ă���������ɓ���B����� SEO �̏펯�ł������u1�ʂ����N���b�N�����v�Ƃ����O���ꂽ�u�Ԃł����B

���ہA���̃��|�[�g�ɂ͂���������Ă��܂��B

�uAI�T�v�̉e���ŁA�����̋ƊE�� CTR�i�N���b�N���j�� 34.5�����������܂����B�v

���̃N���C�A���g�ł��������ʂ͕ς��Ȃ��̂ɃN���b�N�������啝�Ɍ������Ƃ������ۂ��������܂����B���ꂱ��AI�����SEO�𗝉������ōŏd�v�̃|�C���g�ł��B

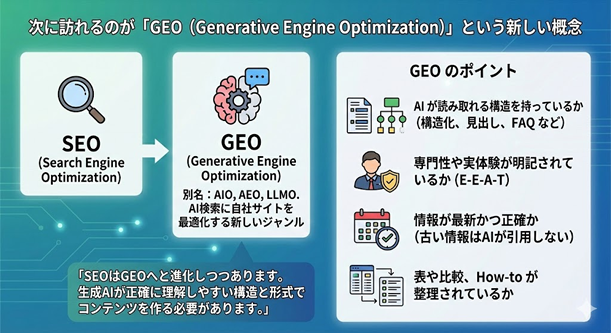

���ɖK���̂��uGEO�iGenerative Engine Optimization�j�v�Ƃ����V�����T�O

���|�[�g�ł� SEO �̐i���n�Ƃ��āA�uGEO�iGenerative Engine Optimization�j�v�Ƃ����T�O������Ă��܂��BGEO�Ƃ�AIO�AAEO�ALLMO�Ƃ��Ă����̂ŁAAI�����Ɏ��ЃT�C�g���œK������V�����W�������̂��Ƃł��B

�uSEO��GEO�ւƐi��������܂��B����AI�����m�ɗ������₷���\���ƌ`���ŃR���e���c�����K�v������܂��B�v

GEO �̃|�C���g�͖��m�ł��B

�EAI ���ǂݎ���\���������Ă��邩�i�\�����A���o���AFAQ �Ȃǁj

�E��含����̌������L����Ă��邩�iE-E-A-T�j

�E��ŐV�����m���i�Â�����AI�����p���Ȃ��j

�E�\���r�AHow-to ����������Ă��邩

���ہA���� SEO�R���T���e�B���O�Ŏx�������T�C�g�ł��A�uFAQ��lj����������v�� AI�����Ŏ��グ���n�߂��Ⴊ����܂��B

AI�͐������ꂽ�����D�ށB���̃��|�[�g�̒��ł���������Ă��܂��B

AI�����Ŏ��グ����T�C�g�́u�{���I�ȏ����v�Ƃ͉���

����܂ł��Љ���悤�ɁAAloha Group Limited �� IAB Hong Kong �̃��|�[�g�́uAI�������̎���ɂȂ����v�Ƃ���������f�[�^�ŗ��t���Ă��܂��B�������A�ł͂ǂ�ȃT�C�g�� AI �����Ɏ��グ���₷���̂��H�������A�����S���̋���������ł������鎿��ł��B

���̓��|�[�g�ɂ́A���̖₢�Ɋւ��Ĕ��Ɏ����I�ȕ���������܂��B

�u����AI�G���W���́A���m�ō\��������A���؉\�ŁA��含�ɕx�R���e���c��D�悵�܂��B�v

���̈ꕶ�́A�u�j�S��˂����w�E�v���Ɗ����܂��B�Ȃ��Ȃ�AChatGPT �� Gemini�APerplexity �� �u���͂𗝉����ĐV�������͂����d�g�݁i��K�͌��ꃂ�f���FLLM�j�v �ł���A�\�������ꂽ���́E���m�Ȏ咣�E��含�̂��������瓚�����₷������ł��B

���ہA���������Ƃ̃T�C�g��AI���������ɉ��P�����ہA�uFAQ�̒lj��v�u���̌��̒lj��v�u�\���r�f�[�^�̒lj��v���s�������ŁAAI�ɂ����p���ڂɌ����đ����邱�Ƃ�����܂����B

GEO�iGenerative Engine Optimization�j�ɕK�v��4�̒�

Aloha �~ IAB Hong Kong �̃��|�[�g�́ASEO��GEO�i�����闬��m�ɐ������Ă��܂��B

�uSEO��GEO�ւƈڍs������܂��BGEO�Ƃ́AAI�������ǂ̂悤�ɉ��߂��A�I�����A���p���邩�ɏœ_�Ă��œK����@�ł��B�v

���̕��͂܂��A�����g�̃R���T���e�B���O�o������AGEO�ɕK�v��4�̒����܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B

�@ Structure�i�\���j

AI�͍\�������ꂽ���͂�ǂݎ��₷���B

�EH1/H2/H3�𐳂����g��

�E�ӏ����������_���̗�����d������

�EFAQ��How-to�A��r�\�L����

�E���_���͂����莦��

�\��������Ă��Ȃ����́AAI�Ɂu�E���ɂ����v�B

�A Expertise�i��含�j

���|�[�g�ł����̂悤�ɋ�������Ă��܂��B

�uAI�V�X�e���́A���m������ۂ̌o�������f���ꂽ�R���e���c�������]�����܂��B�v

Google �������� E-E-A-T ���d�����Ă��܂����AAI�����ł͂��̏d�v��������ɋ��܂��Ă��܂��B�u�{���ɏڂ����l�����������͂��ǂ����v���AAI�ɂ͕��͂̓�������킩���Ă��܂�����ł��B

���̏ꍇ�A20�N�ȏ��SEO�R���T���e�B���O�o����A�����Ƃ���̑��k������������ƂŁAAI��������̈��p�����肵�đ����Ă��܂��B

�B Verifiability�i���ؐ��j

AI�́u�M���ł����v��D�悵�Ĉ��p���܂��B

�E�o�T

�E�����T�C�g�ւ̃����N

�E���v�f�[�^

�E������

�E��������

Aloha���|�[�g�ɂ͎��̂悤�Ȉꕶ������܂��B

�u���p�\�Ȏ����ⓧ�����̂���o�T�́AAI�����Ɏ��グ���₷�����܂��B�v

�����GEO�����łȂ� SEO�̊T�O�ɂ���v���Ă��܂��B

�C Clarity�i���m���E���Ղ��j

AI���������₷�����͂Ƃ́A���[�U�[�ɂƂ��Ă��ǂ݂₷�����͂ł��B

�E�璷�ȕ\���������

�E1���͂�Z��

�E���Əq��m��

�E�������r��Ȃ����͍\��

AI ���������₷�����͂Ƃ́A�u�l���������₷�����́v�ł�����̂ł��B

����F���̃N���C�A���g��ƂŋN�����uAI��������̗��������v

�����ŁA�����R���T���e�B���O���Ă���N���C�A���g�̎�������Љ�܂��i�Ǝ�Ɛ��l�͓���ł��Ȃ��`�ɒ������Ă��܂��j�B

�P�[�X1�FFAQ������������ AI�����ɕ\�������悤�ɂȂ������z���

2024�N�㔼�A���z�Ƃ̃N���C�A���g���uChatGPT�ɎЖ��Ŏ��₵�Ă���o�Ă��Ȃ��v�ƔY��ł��܂����B

�����Ŏ��͎��̑���Ă��܂����B

�E��v10�e�[�}��FAQ���쐬

�E�eFAQ�Ɍ��o���E�⑫�ʐ^�E�Ȍ��Ȑ�����lj�

�E���ꂼ��ɍ����i���z��@�E�Г����сj��t�L

���{��AChatGPT �Ɂu���R�f�ނ̉ƂƂ́H�v�Ǝ��₷��ƁA���̉�Ђ̃y�[�W������e�����p�����悤�ɂȂ�܂����B

�P�[�X2�F���ƃR�����g�̒lj��� Perplexity �̈��p������

�����Ìn�T�C�g�ł́A��ʓI�Ȑ����������A��含�̕s������AI�����Ɏ��グ���܂���ł����B

�����ŁA

�E��t�̎��̌��R�����g

�E���@�̃f�[�^�i���v�j

�E���Â̗���̏ڍ�

��lj������Ƃ���APerplexity ���̍����Ƃ��Ă��̃T�C�g�����p���n�߂܂����BAI�́u��ʘ_�v���u���Ƃ̐��v��]������̂��ƒɊ���������ł��B

�P�[�X3�F�u���O�`������u�_���`���v�ɕύX���Ĉ��p������

��G���ɏ�����Ă����u���O���A���̂悤�ɐ����������܂����B

�E����N

�E���R

�E���@

�E����

�E�܂Ƃ�

���͂��\��������ƁAGemini�̉Ɉ��p�����悤�ɂȂ�܂����B

����AI����� SEO�^GEO ���H�`�F�b�N���X�g�i50���ځj

Aloha���|�[�g�̓��e�ƁA���̌���o����g�ݍ��킹�āA�uAI�����SEO�EGEO�ɕK�v��50���ځv ��ԗ��I�ɐ������܂����B

�@ �\��

1. �y�[�W�^�C�g�������m

2. H1��1�y�[�W��1��

3. H2/H3�Ř_���\����\��

4. �p���O���t���������Ȃ�

5. ���_���ŏ��Ɏ���

6. FAQ��lj�

7. How-to/�菇�L

8. �\��}����}��

9. ���p���L

10. �X�L�[�}�i�\�����f�[�^�j�̊��p

�A ��含

11. ���ҏ��i�v���t�B�[���j

12. �o���N��

13. ����

14. ����̋L��

15. �P�[�X�X�^�f�B

16. ���ƃR�����g

17. ���f�[�^���J

18. ��r����

19. ���s��̐���

20. ��ʘ_�Ƃ̍��ʉ�

�B ���ؐ�

21. ���I�f�[�^�ւ̃����N

22. �����_���̈��p

23. ���v�̏o�T

24. �ŐV���ł��邱�Ƃ̖���

25. �Q�l�������X�g

26. �����̐���

27. �@���E�K���E��̖��L

28. ���m�ȗp��̒�`

29. ����������⑫

30. �L�q�̓�����

�C ���m��

31. �ꕶ��Z��

32. �����ȗ����Ȃ�

33. ���p��̉��

34. ����ȕ\���������

35. ���ƕ��̂Ȃ���m��

36. �ǎ҂̋^��ɓ�����`�ŏ���

37. ���������

38. �摜�Ƀe�L�X�g������lj�

39. �X�}�z�œǂ݂₷������

40. �O������̖���

�D AI�œK��

41. Q&A�`���ŗv�_����

42. �v���y�[�W�㕔�ɔz�u

43. ���͂̈Ӗ��i���m��

44. �����Ƃ̈Ⴂ������

45. �������ӏ������Ő���

46. AI�����́u���╶�v��z��

47. AI�̈��p�\���𗝉�

48. �摜��alt�����𐳂����L�q

49. �����N��̓��e��v��

50. �y�[�W�S�̂̈�ѐ�

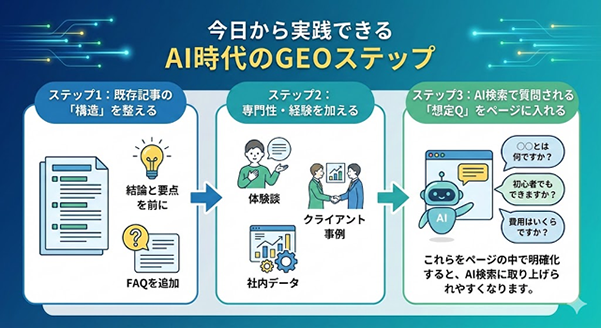

����������H�ł���uAI�����GEO�X�e�b�v�v

�����܂Ŕ��ɑ����̗v�f�������Ă��܂������A�܂����S�҂����ׂ��X�e�b�v�͎���3�ł��B

�X�e�b�v1�F�����L���́u�\���v�𐮂���

�E���o����

�E���_�Ɨv�_��O��

�EFAQ��lj�

�X�e�b�v2�F��含�E�o����������

�E�̌��k

�E�N���C�A���g����

�E���f�[�^

�X�e�b�v3�FAI�����Ŏ��₳���u�z��Q�v���y�[�W�ɓ����

��F

�u�����Ƃ͉��ł����H�v

�u���S�҂ł��ł��܂����H�v

�u��p�͂�����ł����H�v

�������y�[�W�̒��Ŗ��m������ƁAAI�����Ɏ��グ���₷���Ȃ�܂��B

�܂Ƃ�

Aloha �~ IAB Hong Kong ��2025�N7���ɔ��\�������|�[�g�́A�u������AI�ɂ���Ăǂ��Ē�`���ꂽ���v�𐢊E�ōł������̌n�����������ł��B

���̋L���ň������|�C���g�𑍍�����ƁA

�E�����͑����Ă���

�EAI�������}�������AGoogle�Ƃ́u��d�\���v��

�EAI�ɂ��T�v ���N���b�N��D���ACTR ��3〜4������

�ESEO��GEO�i�����AAI�ɗ�������镶�͂��K�v

�E���̂��߂ɂ́u�\���v�u��含�v�u���ؐ��v�u���m���v��4�����s��

�ƂȂ�܂��B

�����g�A�S���̊�Ƃ���SEO��AI�����Ɋւ��鑊�k���Ă��܂����A�͂����茾����̂́A�uAI�����ɍœK���ł����Ƃ��A���ꂩ��̎���Ɉ��|�I�ɗL���ɂȂ�v�Ƃ������Ƃł��B�����āA����͑��Ƃɂ��������ꂽ�헪�ł͂���܂���B�n���̒�����Ƃł��AFAQ����̌��A���ƃR�����g�����邾����AI�����̌��ʂɈ��p�����P�[�X�������Ă��܂��B

AI�������̎���ɂȂ鎞��BSEO�̖{���͕ς��܂��A�u�������v ���ς��܂��B���ЁA���̋L���̓��e������������H�Ɋ������Ă��������B

Google CEO �T���_�[�E�s�`���C�������uGemini 3�v�ƃt���X�^�b�NAI�헪

2025�N12��15��

2025�N11��26���AGoogle�^Alphabet CEO�̃T���_�[�E�s�`���C�����AGoogle DeepMind�̃��[�K���E�L���p�g���b�N�����z�X�g�߂�ԑg�uRelease Notes�v�ɏo�����܂����B�e�[�}�́AGemini 3�̃��[���`�����ɁAGoogle���i�߂Ă���AI�헪�̑S�̑��ł��B

����^�C�g���́u�T���_�[�E�s�`���C�������uGemini 3�v�u�o�C�u�E�R�[�f�B���O�v��Google�̃t���X�^�b�N�헪�v

Sundar Pichai: Gemini 3, Vibe Coding and Google's Full Stack Strategy

�ł��B

���̃C���^�r���[�́A�V����AI���f���̏Љ�ɂƂǂ܂炸�AGoogle���Ȃ������̃^�C�~���O�ň�C��AI��W�J���n�߂��̂��A���̔w�i��CEO���g�̌��t�Ō���Ă���_�ɓ���������܂��B�{�L���ł́A�����̗����ǂ��Ȃ���A�������T�C�g�^�c�҂ɗ^����e���ɂ��čl���Ă����܂��B

�u���ׂĂ���C�ɂȂ������v�\�\Gemini 3���[���`�̎艞��

�C���^�r���[�`���Ńs�`���C���́AGemini 3���͂��߂Ƃ����A��AI�v���_�N�g�̃��[���`�i���J�j�ɂ��āA�����Ȋ��������Ă��܂��B

�u�������T�ԁA�قږ����̂悤�ɉ������o�ׂ��Ă���B����炪���ׂĈ�̗���Ƃ��ĂȂ��������o������A�{���ɓ��ʂȏu�Ԃ��v

�uGoogle�����Œ��N�ςݏグ�Ă����Z�p�Ⓤ�����A�悤�₭�u�`�v�Ƃ��ē����ɐ��ɏo���v

�s�`���C���́A���̓_�ɋ����艞���������Ă���l�q�ł����B�ԑg�z�X�g�̃L���p�g���b�N�����AGemini 3��Nano Banana Pro�̔��������ɑ傫�����ƂɐG��A�u���̐i���̏u�Ԃ��ǂ������Ă��邩�v�Ɩ₢�����܂��B

�������_���т��Ă���Google��AI����

���̖₢�ɑ��A�s�`���C���́u���̏u�Ԃ́A���N���O���瑱���Ă��������̌��ʂ��v�Ɛ������܂��BGoogle�ł́A�Z���I�ȋ����Ɉ���J����̂ł͂Ȃ��A�����I�ȋZ�p��ՂÂ����D�悵�Ă����Ƃ����܂��B

���̋N�_�Ƃ��ċ�����ꂽ�̂��A2012�N��Google Brain�ɂ��摜�F���̃u���[�N�X���[�A������u�L�̘_���v�ł��B

����ɁA

�E2014�N��DeepMind����

�E2016�N��AlphaGo�̐���

�E������2016�N�ɔ��\���ꂽ����TPU

�Ƃ������o������U��Ԃ�Ȃ���A����炪���ׂāuAI�t�@�[�X�g��Ƃւ̓]���v�����������z�������ƌ��܂��B�u2016�N�̎��_�ŁA���̑傫�ȃv���b�g�t�H�[���V�t�g������Ɗm�M���Ă����v�s�`���C���ɂƂ��āA����AI�̋}�����́u�ˑR�̏o�����v�ł͂Ȃ��A�z�肵�Ă������ꂪ�����������ʂ��������Ƃ����������܂��B

����AI���u�g����i�K�v�ɓ������Ƃ����F��

�s�`���C���́A����̐���AI�u�[���ɂ��āA�ߋ��̋Z�p�i���Ƃ̌���I�ȈႢ�ɂ��G��Ă��܂��B

����́A�u���[�U�[�����łɎg���������ł��Ă����v�Ƃ����_�ł��B

����ҁA�J���ҁA��Ɓ\�\������w���A����AI�����p�I�ȋZ�p�Ƃ��Ď����^�C�~���O���d�Ȃ����B���̌��ʁAGoogle��Gemini��P�Ȃ錤���v���W�F�N�g�ł͂Ȃ��A�S�ГI�ȃv���_�N�g�Ƃ��Ė{�i�W�J���錈�f���������Ɛ������܂��B

���̔��f�ɔ����AGoogle Brain��DeepMind�����A���݂́uGoogle DeepMind�v���a�����܂����B�����ɁA�f�[�^�Z���^�[�ATPU�AGPU�ȂǃC���t���ւ̓������啝�ɉ������Ă��܂��B

�u�O���猩��ƐÂ��������v�����̐���

�C���^�r���[�̒��ՂŁA�L���p�g���b�N���͋����[���w�E�����܂��B����́A�u�O�����猩��ƁAGoogle�͈ꎞ���Â��Ɍ������v�Ƃ����_�ł��B

����ɑ��s�`���C���́A���̂悤�ɓ����Ă��܂��B

�u�O���猩��ƁA�������͐Â���������A�x��Ă���悤�Ɍ�������������Ȃ��B���������ۂɂ́A���̊ԂɕK�v�Ȃ��ׂĂ̓y��𐮂��Ă����v

����AI�u�[�������AGoogle�͑��Ђɔ�ׂčT���߂Ɍ���������������܂����B���������̗����ł́A�t���X�^�b�N��AI��W�J���邽�߂̏������i�߂��Ă����A�Ƃ��������ł��B

�����Ō����t���X�^�b�N�Ƃ́AAI���f�����̂��̂����łȂ��A�w�K�E���_���x���锼���̂�f�[�^�Z���^�[�Ƃ������C���t���A�\�t�g�E�F�A��ՁA�����Č�����YouTube�Ȃǂ̃v���_�N�g�ւ̑g�ݍ��݂܂ł��A��̂Ƃ��Đv�E�œK�����Ă����l�������w���܂��B

�����č��A���̏����������A�u�o�׃t�F�[�Y�v�ɓ������\�\���ꂪ�A�������T�Ԃ̋}���ȃ����[�X���b�V���ɂȂ����Ă���A�Ƃ����킯�ł��B

Gemini�́u�����̐V�@�\�v�ł͂Ȃ��Ƃ����F��

�C���^�r���[�̒��ŁA�L���p�g���b�N���͂���d�v�ȋC�Â������܂��B����́AGemini���P��̃v���_�N�g�ł͂Ȃ��AGoogle�̂�����T�[�r�X���т��u��{�̐��v�̂悤�ȑ��݂ɂȂ��Ă���Ƃ����_�ł��B

�����AYouTube�AGmail�A�N���E�h�AWaymo�A����ɂ͊J���Ҍ����̊��܂ŁB����܂Ńo���o���Ɍ����Ă���Google�̃v���_�N�g�Q���AGemini�𒆐S�ɍĂь��т��n�߂Ă���\�\����Ȉ�ۂ����A�ƃz�X�g�͏q�ׂ܂��B

����ɑ��s�`���C���́A���̎w�E�ɋ������ӂ��܂��B

�uGemini�́AAI�t�@�[�X�g�헪���ł�������₷���`�ő̌����Ă��鑶�݂��v

AI�t�@�[�X�g�Ƃ������t�͈ȑO����g���Ă��܂������AGemini�Ƃ����u��̓I�Ȍ`�v�����ƂŁA�Г��O�̒N�ɂƂ��Ă��������₷���Ȃ����A�Ƃ����F����������܂����B

�t���X�^�b�N�헪�Ƃ͉���

�s�`���C�����J��Ԃ��g�����t�ɁA�u�t���X�^�b�N�v�Ƃ����\��������܂��B����͒P�Ɂu�S�����v�Ƃ����Ӗ��ł͂���܂���B

�E���f�����̂��́iGemini�j

�E������x����C���t���iTPU�AGPU�A�f�[�^�Z���^�[�j

�E�w�K�E���_�̎d�g��

�E�v���_�N�g�ւ̑g�ݍ���

�E�J���҂ւ̒�

����炷�ׂĂ̑w�����ЂŐv���A�A�������ĉ��P���Ă����Ƃ����l�����ł��B�s�`���C���́A���̃t���X�^�b�N�\�������邩�炱���A

�u��̑w�ł̉��P���A���̂��ׂĂɔg�y����v

�Ɛ������܂��B

���Ƃ��A��Ճ��f���̎��O�w�K�i�v���g���[�j���O�j���i������A���̌��ʂ͌����A����UI�A���y�����A���搶���ȂǁA������v���_�N�g�Ɉ�ĂɌ����B���ꂪ�A��Google�����ŋN���Ă��錻�ۂ��ƌ���܂��B

Gemini����C�Ɂu�����W�J�v����Ă��闝�R

�����Gemini 3�̃��[���`�ň�ۓI�������̂��A�����̃v���_�N�g�œ����ɓW�J���ꂽ�_�ł��B

�E������AI���[�h

�E����UI

�E�J���Ҍ����c�[��

�E���y�E���f�B�A����

����ɂ��ăs�`���C���́AGoogle�����łȂ��A���Ђ��܂߂��u�����o�ׁiSIM shipping�j�v���N���Ă���_�ɒ��ڂ��܂��B

�u����́A���͂��Ђ����̘b�ł͂Ȃ��B�����̊�Ƃ��A�����ɓ������C���[�ŃC�m�x�[�V�������N�����Ă���v

�����Ō���Ă���̂́A�����̌����������ł͂���܂���B�Z�p�����n���A�����̃v���C���[�������ɑO�i�ł���i�K�ɓ������Ƃ����F���ł��B

Nano Banana Pro���ے�����u���̈��k�v

�C���^�r���[�㔼�Řb��ɏオ��̂��ANano Banana Pro�ł��B���ɒ��ڂ��ꂽ�̂��A�C���t�H�O���t�B�b�N�����̔����ł����B�C���t�H�O���t�B�b�N�Ƃ́A���G�ȏ���}�⎋�o�\���Ő������A�Z���Ԃŗ����ł���悤�ɂ����R���e���c�`���̂��Ƃł��B

�s�`���C���́A���̔��������āA�ߋ���PowerPoint�̗��j���v���o�����ƌ��܂��B�X���C�h�����y�������ʁA���͐��������ǂ��납�A�t�ɑ��������Ă��܂����B

����ŁANano Banana Pro�ɂ��C���t�H�O���t�B�b�N�́A

�u�������k���A�������₷���`�ɕϊ�����v

�\���������Ă���A�ƕ]�����܂��B

���𑝂₷�̂ł͂Ȃ��A�������₷���č\����������ւ̐i���B���ꂪ�A����̐������f�B�A�̑傫�ȓ������Ƃ��������ł��B

Google�̎g���Ƃ̐ڑ�

���̓_�ɂ��āA�L���p�g���b�N���́uGoogle�̎g���Ƃ̈�v�v���w�E���܂��B���E���̏������A�N�����A�N�Z�X�ł���悤�ɂ���B�C���t�H�O���t�B�b�N�́A���̎g����V�����`�Ŏ��������i�ɂȂ蓾��B

�����[���̂́ANano Banana Pro�̃`�[�����g���A

�u�ŏ�����C���t�H�O���t�B�b�N��_���Ă����킯�ł͂Ȃ��v

�ƌ���Ă����Ƃ����G�s�\�[�h�ł��B

���f���̐��\�����サ�A�e�L�X�g�\���\�͂����܂������ʁA���R�Ɓu�g����`�v�������Ă����\�\���ꂪ�A����̃u���[�N�X���[�������Ɛ�������܂��B

�n�����������o���c�[���Ƃ��Ă�AI

�s�`���C���́A����AI�̂�����̑��ʂƂ��āA

�u�l�X�̒��ɖ����Ă����n�����������o���Ă���v

�Ƃ����_�������܂��B

����܂ŁA�c�[���̐���ɂ���ĕ\���ł��Ȃ������A�C�f�A���AAI�ɂ���Ĉ�C�Ɍ`�ɂȂ�B���̌��ʁA�u�����͑n���I�ł͂Ȃ��v�Ǝv���Ă����l���A���͑����̃A�C�f�A�������Ă������ƂɋC�Â��B

�u���̌��ۂ́A�u���O��YouTube���o�ꂵ���Ƃ��Ǝ��Ă���v

�ƃs�`���C���͌��܂��B

�s�`���C���́u�����̑�����v�\�\�����A���p�A�����Č��ꊴ�o

�C���^�r���[�̒��ň�ۓI�������̂́A�s�`���C�����u���[���`�̐������ǂ����邩�v�����Ȃ��̓I�Ɍ���Ă���_�ł��B

�ނ́A���[���`������X�i��Twitter�j�Ȃǂň�ʃ��[�U�[�̔����ڌ��āA�ǂ��_�����ł͂Ȃ��A�ۑ��s���_���E���Ƃ����܂��B�K�v������A�Г��ɉ��P�𑣂��悤�Ȍ`�Ńt�B�[�h�o�b�N��Ԃ����Ƃ�����B�܂�ACEO���g���u����̔����v���d�v�Ȏw�W�Ƃ��Ĉ����Ă���킯�ł��B

����ŁA���R�Ȃ���Г��ł̓_�b�V���{�[�h�ŗ��p��ǂ��AQPS�i�N�G�����^�b�j�Ȃǂ̎w�W�����Ȃ���A�ǂ̒��x�g���Ă���̂��A�e�ʂ͑���Ă���̂����m�F���Ă���l�q������܂��B

�s�`���C���̌��t���܂Ƃ߂�ƁA�����̔��f�́A�I�����C����̔����A�Г��̌v���f�[�^�A�����Ď����̑̊��\�\���̎O��g�ݍ��킹�čs���A�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�uGemini 3�͂܂����́v�\�\�J���̃��Y���Ǝ��̃��f��

�L���p�g���b�N���́AGemini 3���o���Ƃ͂����A�܂����[�h�}�b�v�̍ŏ��̃y�[�W�ɉ߂��Ȃ��Əq�ׂ܂��B���ɁAFlash�̂悤�Ȕh�����f�����܂��T���Ă��邱�Ƃɂ��G��܂��B

����ɑ��s�`���C���́AGoogle DeepMind�̃`�[�������̃��Y���Ōp���I�ɑO�i���Ă��邱�Ƃ��������܂��B�����ނ˔��N���Ƃɑ傫�Ȑߖڂ����A�i���̃t�����e�B�A�������グ�Ă����A�Ƃ����p���ł��B

�܂��A�����Ō����̂́u���͂����Ƃ������v�Ƃ����b�����ł͂���܂���B���f�����ǂ��Ȃ�Ȃ�قǁA�������炳��ɖ��m�ȉ��P���o���͓̂���Ȃ�B����ł��i���𑱂��邱�Ǝ��̂��A����AI�J���ɂ������햡�ɂȂ��Ă���A�Ƃ����܂݂�����܂��B

Flash�ɂ��Ắu��葽���̐l�ɓ͂����ŏd�v���v�Ƃ��������Ō���A���\�����łȂ��A�K�͂�^�p�ʂł̉��l���ӎ�����Ă��邱�Ƃ�������܂��B

Vibe Coding�Ƃ͉����\�\�u�\�t�g�E�F�A�����́v���L�����Ă���

�C���^�r���[�㔼�Œ��S�I�Șb��ɂȂ�̂��AVibe Coding�ł��B

�L���p�g���b�N���́AVibe Coding���u�\�t�g�E�F�A�����͂��A�]���̃G���W�j�A�����̂��̂ł͂Ȃ��Ȃ��Ă�������v�Ƃ��đ����Ă��܂��B����͌o�ϓI�ɂ����ɑ傫�ȈӖ������A�Ɣނ͌����܂��B�\�t�g�E�F�A�J�������ݏo���Ă������l�͗��j�I�Ɍ��Ă�����ł���A���̗͂���葽���̐l�ɊJ����Ă����̂́A�傫�ȓ]���_�ɂȂ�A�Ƃ����킯�ł��B

�s�`���C�������̌����Ɏ^�����A�ߋ��̃C���^�[�l�b�g�̕ω��ɏd�˂Č��܂��B�u���O���u�����l�v�𑝂₵�AYouTube���u���l�v�𑝂₵���悤�ɁAAI�́u���v�Ƃ����s�ׂ��̂��̂�����ɍL���Ă����B

�����ďd�v�Ȃ̂́A����͎ЊO�̘b�ł͂Ȃ��A���ł�Google�Г��ł��N���Ă���Ƃ����_�ł��B�s�`���C���́AAI�c�[���̕��y�ɂ��A����܂ŃR�[�h�������Ȃ������l�����߂ăR�[�h�ύX�iCL�j���o����P�[�X�������Ă���A�Əq�ׂ܂��B

�R�~���j�P�[�V�����S����������u�A�j���[�V����HTML�v�Ƃ�����̗�

����Vibe Coding�̘b�ŁA�ł�������₷����̗�Ƃ��ďo�Ă���̂��A�Г��̃R�~���j�P�[�V�����`�[���̐l�����A�q�ǂ��ɃX�y�C����̊��p�������邽�߂ɁAGemini 3���g���ăA�j���[�V�����t����HTML�y�[�W���ꔭ�ō�����Ƃ����G�s�\�[�h�ł��B

���̗Ⴊ�ے����Ă���̂́A�u�Z�p�I�Ȓm���̗L���v���ǂɂȂ�ɂ����Ȃ��Ă��邱�Ƃł��B�ȑO�Ȃ�A�����������̂����ɂ́A�G���W�j�A�ɗ��ނ��A�����̊w�K���K�v�ł����B�Ƃ��낪AI���g���A�v�������u�ԂɁu�`�v�ɂł���B

�s�`���C���́A���������ω����u�l�X�����̒��Ŏv���`�����ʂ�ɕ\���ł���c�[�����A���g�߂ɂȂ����v�ƕ\�����Ă��܂��B�c�[���̐��O�ꂽ���ʁA����܂ŕ\�ɏo�Ă��Ȃ������n�������A���X�ƕ\�ɏo�Ă���B�ނ͂��̂��Ƃɋ������҂������܂��B

�u�����ň��̏�ԁv�\�\���ꂩ��K���ǂ��Ȃ�Ƃ����m�M

�s�`���C�����ʔ�����g�Ƃ��ċ�����̂��AWaymo�i�����^�]�j�ɑ��ĈȑO���猾���Ă������t�ł��B

�u����́A����������ȉ^�]���B���ꂩ��ǂ��Ȃ邵���Ȃ��v

�ނ͂��̊��o���AVibe Coding���܂�AI�c�[���S�ʂɂ����Ă͂߂܂��B�܂�A�����������G���Ă���AI�́A�������猩��ł����n�ȏ�Ԃł���A��������}���ɉ��P���Ă����B���́u�����ň��v�Ƃ����������́A�ߊςł͂Ȃ��A�i���̊m�M�������\���Ă��錾�t���Ǝ��܂��B�s�`���C���́A���ꂩ��̉��P�X�s�[�h�ɋ����艞���������Ă���悤�ł��B

����10�N�̓q���\�\AI�̎��ɗ�����͉̂���

�C���^�r���[�̏I�Ղł́A��蒷���̖����ɂ��Ęb���ڂ�܂��B�s�`���C���́A10�N�O�̑傫�ȓq�����uAI�ւ̃t���X�^�b�N�����v�������ƐU��Ԃ��������ŁA������Google�����p����i�߂Ă������Ƃɂ��G��܂��B

YouTube�A�N���E�h�AWaymo�B�����͂�������Z���ł͐��ʂ������ɂ����̈�ł����A���Ԃ������Ĉ�ĂĂ����B

�����āA���̖����̓q���Ƃ��ċ�������̂��ʎq�R���s���[�^�ł��B�s�`���C���́u5�N��ɂ͗ʎq�ɑ��āA����AI�Ɠ����悤�ȋ��������܂�Ă��邩������Ȃ��v�ƌ��܂��B

����ɋ����̘b�Ƃ��ďo�Ă���̂��uProject Suncatcher�v�ł��B����́A�f�[�^�Z���^�[���F���ɍ��Ƃ����\�z�ŁA�����_�ł̓��[���V���b�g�i�˔�Ɍ����钧��j�ɋ߂����̂ł��B�������s�`���C���́A�����K�v�ɂȂ�v�Z�����̋K�͂��l����ƁA�˔�Ɍ�����b������Ɍ�������ттĂ���A�Ɛ������܂��B

�����āA27�̃}�C���X�g�[����ݒ肵�Ēi�K�I�ɐi�߂�Ƃ����A�����ɂ�Google�炵���i�ߕ��ɂ��G��܂��B2027�N�ɂ͉F����Ԃ�TPU�����邩������Ȃ��A�Ƃ��������͏�k������ł����A�_���́u�v�Z�����̖����v���������_�ōl���Ă��邱�Ƃ��������̂ł��B

�s�`���C�����Ō�Ɍ�����u����̊y���݁v

�Ō�Ƀs�`���C���́A���[�h�}�b�v�̘b�ɖ߂�AGemini�����܂��܂ȃv���_�N�g�ɓ��葱���Ă������Ƃւ̊��҂����܂��B

Flow�ANotebookLM�ȂǁA���łɃR�~���j�e�B���炿�n�߂Ă���v���_�N�g�ɂ��G��A�W���[�i���X�g�����p������A�����p�r�Ŏg�����肷��l�������Ă��邱�Ƃ�]�����܂��B�����āu�`�[���͂܂������Q��K�v������v�Ə�k�������Ȃ�����A�S�̂Ƃ��Ắu�������炳��ɉ������Ă����v�Ƃ�����C�Œ��߂������܂��B

���̃C���^�r���[���A���͂ǂ��������

����̃C���^�r���[��ʂ��Ď��������������̂́AGoogle������Ă���̂́uGemini 3���������v�Ƃ����b�����ł͂Ȃ��A�Ƃ����_�ł��B�ނ���d�v�Ȃ̂́AAI��Google�̂�����v���_�N�g�ɓ����ɓ��荞�݁A���������P�̃e���|�������Ȃ��Ă���Ƃ����u�\���v�̘b�ł��B

���ꂪ�Ӗ�����Ƃ���͒P���ŁAAI�̉e���́u�����v��u�L���v��u�ꕔ�̐�i�I�ȕ���v�Ɍ��肳��Ȃ��A�Ƃ������Ƃł��B��M�A�R���e���c����A���[�U�[�̗����A��r�����A�ӎv����\�\���������s���̓r����AI������A�x�����A�ꍇ�ɂ���Ă͑�ւ����ʂ������܂��B�܂�A�T�C�g�^�c�҂�������������́A�]���́u�����G���W���v��uSNS�A���S���Y���v�����ł͂Ȃ��Ȃ��Ă����܂��B

������d�v�Ȃ̂́AVibe Coding�̘b���ے����Ă���ʂ�A�u���́v���}���ɖ��剻���邱�Ƃł��B����܂ŊO������E�̗̈悾�������̂��A���̕i���ŒN�ł�����悤�ɂȂ�܂��B���̌��ʁA���̒��ɂ̓y�[�W��������������u�ʁv����i�Ƒ�����B�����Ȃ�ƁA�T�C�g�^�c�҂��������ׂ��|�C���g�́A�P�Ȃ鐧��͂ł͂Ȃ��A����`����̂��A�Ȃ����ꂪ�K�v�Ȃ̂��A�N�̂ǂ�ȉۑ����������̂��Ƃ����v�ɖ߂��Ă����܂��B

���́AAI����قǁu�{���I�ȉ��l�v������鎞��͂Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B�Z�p���i�߂ΐi�ނقǁA�\�ʓI�ȍ��͏k�܂�܂��B�����炱���A�����I�ɂ́u�N�ɂƂ��Ė��ɗ��̂��v�u����M���̍����Ƃ��Ď�����̂��v�u�Ȃ����̏��M����̂��v���A�T�C�g�̑��݈Ӌ`�Ƃ��Ă�苭�������͂��ł��B����̃s�`���C���̌��t�́A���̖������u�����v�ł͂Ȃ��A���łɎn�܂��Ă��邱�Ƃ�Â��Ɏ����Ă����B���͂������܂����B

�s�֘A���t ChatGPT��Google Gemini�̈Ⴂ�Ƃ́H

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

��؏��i�̍ŐV��i

�v���t�B�[��

�t�H���[����SEO���w�ڂ��I

| 2026�N 02�� >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| �� | �� | �� | �� | �� | �� | �y |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

�ŐV�L��

- �u�_�ˎs�̒����Z��v��AI���[�h�Ō����������Ɂu�Z���Ёv�ł͂Ȃ��u�Z�܂��̍l�����v�Ő�������Ă���

- �u�����s���̃_�C�r���O�X�N�[���v��AI���[�h�Łu�X�N�[���T���v�ł͂Ȃ��u�n�ߕ��̐v�}�v�Ƃ��Ē���Ă���

- AI���[�h��SEO�ɗ^����e�� - ���ʂ�ǂ������Ă����l�قǒm���Ă����ׂ������̌��̕ω�

- AI���[�h��Gemini�͉����Ⴄ�̂��H - ������������Ĕ�ׂĂ݂�ƁA�����̏o�����܂����������

- �u�����a�@ ���n��v��AI���[�h�Łu�a�@�ꗗ�v�ł͂Ȃ��u������̔��f���������Ã}�b�v�v�Ƃ��Ē���Ă���

- �u�����̃j�L�r���Âɋ������e�畆�ȁv��AI���[�h�Łu�a�@�T���v�ł͂Ȃ��u���Ð헪�̑I���v�Ƃ��Đ�������Ă���

- �u���É���Web�����Ёv��AI���[�h�Łu�����Ёv�ł͂Ȃ��u�����v�őI��Ă��� - Web����́u��ВT���v����u�헪�I�сv�̎����

- �u����s�̕s�p�i�����v��AI���[�h�Ɏ��グ���Ă���T�C�g�̓���

- SEO�Łu�g�[�����}�i�[�v���d�v�ȗ��R - �������ʂ����E����u���͂̋�C�v�Ƃ͉����H

- AI�Ńu���O�L���������O�ɕK������Ăق����A��������̏d�v�ȏ���

�A�[�J�C�u

- 2026�N02��

- 2026�N01��

- 2025�N12��

- 2025�N11��

- 2025�N10��

- 2025�N09��

- 2025�N04��

- 2025�N02��

- 2025�N01��

- 2024�N12��

- 2024�N11��

- 2024�N10��

- 2024�N09��

- 2024�N08��

- 2024�N07��

- 2024�N06��

- 2024�N05��

- 2024�N04��

- 2024�N03��

- 2024�N02��

- 2024�N01��

- 2022�N06��

- 2022�N04��

- 2022�N03��

- 2022�N01��

- 2021�N12��

- 2021�N11��

- 2021�N09��

- 2021�N08��

- 2021�N07��

- 2021�N06��

- 2021�N04��

- 2020�N12��

- 2020�N11��

- 2020�N09��

- 2020�N08��

- 2020�N07��

- 2020�N06��

- 2020�N05��

- 2020�N03��

- 2020�N02��

- 2019�N12��

- 2019�N11��

- 2019�N10��

- 2019�N09��

- 2019�N08��

- 2019�N07��

- 2019�N06��

- 2019�N05��

- 2019�N04��

- 2019�N03��

- 2019�N02��

- 2019�N01��

- 2018�N12��

- 2018�N11��

- 2018�N10��

- 2018�N09��

- 2018�N08��

- 2018�N07��

- 2018�N06��

- 2018�N05��

- 2018�N04��

- 2018�N03��

- 2018�N02��

- 2018�N01��

- 2017�N12��

- 2017�N11��

- 2017�N10��

- 2017�N09��

- 2017�N08��

- 2017�N07��

- 2017�N06��

- 2017�N05��

- 2017�N04��

- 2017�N03��

- 2017�N02��

- 2017�N01��

- 2016�N12��

- 2016�N11��

- 2016�N10��

- 2016�N09��

- 2016�N08��

- 2016�N07��

- 2016�N06��

- 2016�N05��

- 2016�N04��

- 2016�N03��

- 2016�N02��

- 2016�N01��

- 2015�N12��

- 2015�N11��

- 2015�N10��

- 2015�N09��

- 2015�N08��

- 2015�N07��

- 2015�N06��

- 2015�N05��

- 2015�N04��

- 2015�N03��

- 2015�N02��

- 2015�N01��

�J�e�S���[

- �p���_�A�b�v�f�[�g(20)

- �y���M���A�b�v�f�[�g(5)

- �X�}�[�g�t�H���W�q�E���o�C��SEO(42)

- Google�������ʕϓ�(5)

- Youtube����}�[�P�e�B���O(8)

- �R���e���c�}�[�P�e�B���O(13)

- Web�ƊE�̓���(22)

- �f�W�^���}�[�P�e�B���O(14)

- SNS�}�[�P�e�B���O(11)

- ���A�b�v(8)

- SEO�Z�~�i�[(4)

- �F��SEO�R���T���^���g�{���X�N�[��(2)

- ��ʕ\���̃q���g(165)

- �r�W�l�X���f���J��(5)

- Bing��ʕ\����(1)

- SEO�c�[��(16)

- ���F�j�X�A�b�v�f�[�g(1)

- �X�}�[�g�t�H��SEO��(19)

- �A�b�v���̓���(3)

- �l�ޖ��(4)

- Google�̓���(20)

- AI���p��AEO�EAIO(66)

- ���[�J��SEO��Google�r�W�l�X�v���t�B�[��(20)

- �h���C������SEO(7)

- �A���S���Y���A�b�v�f�[�g(45)

- Web�̋K�����(8)