【SEOと文字数の関係】何故、文字数が少ない地味なページが上位表示することがあるのか?

クライアントさんや会員さんからいただく質問で最も答えることが難しい質問があります。それは「何故あの地味なサイトがうちのサイトより上位表示しているのでしょうか?」というものです。

それらのページはほとんどの場合、400文字から500文字程度の文章しか書かれていないページです。

最近のSEOの傾向としては、文字数は2,000文字、4,000文字、6,000文字とエスカレートしてきてブログで上位表示しているページの文字数などは最近では20,000文字を上回るものが増えてきているほどです。

しかし、私が質問を受けて目撃するページの文字数は極めて少ないのです。

2つの例をご覧下さい。Googleで「歯科医院 横浜」で検索してみて下さい。1位の歯科医院のサイトのページには250文字しか書かれていません。

その他は写真が4枚、地図が1枚だけです。サイト内の他のページへのリンクはヘッダーに5個、左サイドメニュー3個、フッターにはありません。

非常にシンプルな作りのためページの高さはとても低くなっています。最近はたくさんの文字と画像を載せるページが増えておりそれらのページの高さは何メートルもの高さになってきているのとは対照的な低さです。

もう1つ事例をご覧下さい。Googleで「坐骨神経痛 原因」で検索すると1位表示されているサイトです。

このページも非常にシンプルで地味な作りで文字数は1805文字です。

一見この数値は多いように感じるかもしませんが、この検索キーワードでの2位のページは8,039文字、3位のページは2,422文字で関連ページはリンクがたくさんあります。

サイト内にある他のページへのリンクの数は、本文下にあるフッターから トップページへ戻る というリンクが1個しかありません。

こうした文字数が少ない地味なページが上位表示するのには次のような条件に当てはまる時がほとんどです:

1、検索キーワードの意味のままのコンテンツになっている

→ 「歯科医院 横浜」で1位のページは、どのようなコンテンツがあるのかというと:

・医院の特徴の簡単な説明

・住所・電話番号

・診療時間

・地図

・院内風景

だけです。

これらのコンテンツはまさに「歯科医院 横浜」の検索キーワードが意図する「横浜にある歯科医院のことが知りたい」というものに100%合致しているのではないでしょうか?

Googleで「坐骨神経痛 原因」で検索すると1位表示されているサイトのほうはどうかというと:

・坐骨神経痛とは?、坐骨神経痛の原因、坐骨神経痛を改善するためには という最もベーシックな説明だけをしている

・人体図が6個ある

単純に坐骨神経痛の原因だけを知りたいのなら検索結果ページにランクインしている他のどのページよりも検索意図を満たしていると言えないでしょうか?

2、関連性の低いページへのリンクが無い(あるいは、ほとんど無い)

→ 「歯科医院 横浜」で1位のページからは歯科医院のリンク集、アクセスマップ、トップページ、ご挨拶、治療方針、治療料金、歯科Q&Aにリンクを張っているだけであり、これも「横浜にある歯科医院のことが知りたい」という検索意図にストレートに答える詳細ページへのリンクだけになっています。

通常の歯科医院のサイトだと具体的な診療科目の詳細ページ、例えばインプラント、矯正、入れ歯、歯周病、ホワイトニングなどのページへのリンクを張っていることがほとんどですが、それらは確かに「歯科」のことではありますが、「歯科医院」の「医院」の部分の説明ではありません。

つまり「歯科医院 横浜」の検索キーワードが本当に意図するものは「横浜にある歯の治療をしてくれる"医院"のことが知りたい」というように「医院」そのもののことであり、「医院」そのもののことをピンポイントで説明したコンテンツにすると上位表示する可能性が高まるということです。

もう一つの「坐骨神経痛 原因」で1位のサイトはフッターから トップページへ戻る というリンクが1個しかありませんのでこれも関連性が低いページへのリンクがほとんど無いと言い切れます。

3、ページが作られた時に競争がほとんどなかったので累計クリック数が他社のページよりも多い

→ これら2つのサイトの大きな特徴が古いデザインのサイトだということです。このデザインは4年から10年くらい前のデザインですので、古くから存在していたということが言えます。

そして古くから存在していたということは、推測になりますが、それだけ当時はコンテンツを無料で提供するというコンテンツマーケティングが流行していなかったので現在ほど競争率が高くなかったはずですので、それだけGoogleの検索結果ページ上でクリックされておりアクセスを稼いでいたはずです。

Googleは検索結果ページ上でどのサイトがどれだけクリックされているのかをずっと計測、集計しており、その数が多いものやクリック率が高いサイトは検索キーワードとの関連性が高いと認識して上位表示する傾向があります。これもこれら2つのサイトが上位表示している原因の1つのはずです。

4、質が高いサイトからリンクされている

→ 最後に念のため外部サイトからこれらのサイトへのリンクが多いから上位表示しているのではないかと思い、マジェスティックSEOという有料の被リンク分析ツールでリンク元を測定すると:

「歯科医院 横浜」で1位のサイトの被リンク元は:

・被リンク数= 9サイト

・被リンク元サイトのテーマ= 9サイト全てが歯科医院関連サイト

坐骨神経痛 原因」で1位のサイトの被リンク元は:

・被リンク数= 4サイト

・被リンク元サイトのテーマ= 4サイト全てが医療関連のサイト

というように数が多くはありませんが、被リンク元のテーマは完全に関連性が高いものばかりでした。

以上が、何故難しいキーワードなのに文字数が少ないページがGoogleで上位表示するのかの原因についてです。

もちろんこれらが全てだとは言い切れないでしょうが、主要な理由のほとんどはこれら4つのポイントのはずです。

では私達サイト運営者はどうすれば良いのでしょうか?それは・・・

(1)検索ユーザーが意図しているものには何か?つまりどんなコンテンツを見たがっているのかを推測して、そのことだけを書いたページを作る

→ それ以外は全てノイズだと割り切って極力それらノイズを極限まで減らす!

(2)関連性の高いページへのリンクばかりにする

→ それ以外は全てノイズだと割り切って極力それらノイズを極限まで減らす!

(3)思い立ったらなるべく早くページを作り、Googleの検索結果ページ上での累計アクセス数を増やす

→ さらに、検索結果上に表示された時にユーザーにクリックしもらいやすくするために検索結果上に表示されるタイトルタグやメタディスクリプションには事務的、無機的な書き方ではなく、クリックしたくなるようなインパクトのある書き方に改善する

(4)数は追わなくてよいのでとにかく関連性が高い他人のサイトからリンクを張ってもらうよう心がける

→ そのためには情報の信憑性を担保する書き手のプロフィール、ライティングの質、営業情報を書かずに一心に無料情報提供のみを心がける。そしてリンクを張ってくれそうな個人、企業を知っていたらリンクを張ってくれるように働きかける。(ただし、Googleが禁じる広告としてのリンクではなく、推奨、参照のためのリンクのみ)

今後、不思議なサイトを見かけたらこうした視点で観察してみてください。そしてそれらのサイトと自社サイトを比較して余分なものは削ぎ落として、必要なものを追加するようにして下さい。

そうすれば、検索ユーザーが見たいと思うサイト作りが出来る確かな実力を持つことが出来るはずです。

Google上位表示に必要な「被リンクを集めるための3つのスキル」

現在のSEOの世界ではコンテンツの充実、サイトスピードの高速化、SSL化、モバイル化、ユーザーエンゲージメントを高めること、トラフィックを増やすこと等が主流の話題になっています。

そのような中で絶対に忘れてはいけないのが被リンクを獲得することの重要性です。

どのように内容が素晴らしい情報を発信しても信頼できるサイトからリンクを張ってもらわなければ簡単なキーワードで上位表示できたとしても競争率の高いビッグキーワードで上位表示をすることは困難です。

企業サイトや個人サイトが被リンクを獲得するには次の3つのスキルのうちどれかが求められます:

1、情報発信力

→ 役立つ情報を自社サイト上やブログで発信することにより、それに価値を見出した人が自発的にリンクを張ってくれるものです。これを実現するには長年の試行錯誤を繰り返しニーズの高い情報を探り当ててそれを発信し続ける忍耐強さ、長期的な取り組みをする知力、体力が求められます。

このスキルを高めるにはニーズの高い情報は何か仮説を立てて、アクセス解析ログやSNSのいいねの数、シェア数等を見ながら検証すること、競合他社が発信している情報の観察も必要です。

2、無料サービス提供力

→ 無料で楽しめるゲーム、プログラム、動画、画像、その他サービスの提供と継続的な改善、作成した後の告知活動等が求められます。

3、人脈力

→ 人脈力には2種類あり、それらは:

(1)企業としての人脈

(2)個人の人脈

の2つです。

今回特に強調したいのがこの:

(1)企業としての人脈

(2)個人の人脈

重要性です。

(1)企業としての人脈

先日、あるクライアントさんが検索順位が2ページ目の上のほうで、あと一歩で1ページ目にランクできそうだという相談がありました。

その企業のWebページを見るとかなり内部的に充実しており、コンテンツも十分あり、Hタグの使い方やキーワードの分布もかなり充実していました。

プレスリリースも定期的に出しているためニュースサイトからのもリンクされており被リンクは十分では無いかと思ったのですが、検索結果1ページ目に表示されている競合サイトの被リンク元を被リンク分析ソフトで調べたら一つの重要な事に気が付きました。

それは検索結果1ページ目に表示されている競合サイトは彼らのサービスを販売している代理店企業からリンクを張ってもらうことを義務付けている点でした。その一方で、私に相談をしてくれた企業のサイトはそうしたことはしていないということがわかりました。守秘義務があるのでこの場では詳しいジャンルはいえませんが、その企業が取り扱っているのはセキュリティー関連のサービスです。

ある程度知名度がある企業の被リンク元を調べると必ずといって良いくらい見かけるのがこうした代理店企業からのリンクです。自社のサービスが社会的にある程度有益なものであれば、そのサービスを取扱という企業は何社かはあるはずです。自発的に代理店、取扱店を募集、勧誘すれば多数見つけることも出来るはずです。

そうして自社サービスの代理店、取扱店が見つかったら強制的ではないにしても、彼らのサイトからリンクを張ってもらうためのバッジ画像を作り、リンク先も案内すれば何社かは自社の取扱いサービスの充実度をPRするためや、そのサービスの売上を増やすためにリンクを張ってくれる可能性がかなりあります。

心当たりのある企業の方はすぐにでも、自社サービス・商品を取り扱ってくれている代理店、取扱店の担当の方にリンクを張ってもらうためのバッジ画像とリンク先を案内してみて下さい。それだけでかなり質の高い被リンクを獲得出来るようになるはずです。

Googleが質が高い被リンクと判断するのは関連性の高いサイトからのリンク、真面目な活動をしている企業サイトからのリンクです。

(2)個人の人脈

個人の方は、代理店、取扱店を探すことは難しいはずです。しかし、自分が作った作品(文章、画像、動画、ソフトウェア、テンプレート、音楽、ゲーム等)を紹介したいと思ってくれる人や企業を見つけることは不可能ではないはずです。

特定のジャンルの作品を紹介するサイトやブログを運営している人が世の中にはいるものです。ただ、彼らと面識がないのにいきなりメールを送って「あなたのサイトで紹介して欲しい」というのでは殆どの場合相手はこちらのことを知らないので迷惑になるはずです。

ではどうすれば良いのかというとそうしたジャンルに関心を持つグループや団体のメンバーになったり、彼らが集うイベントに出向いていけば素晴らしい縁に巡り会える可能性が拓けるかもしれません。

(1)企業としての人脈

(2)個人の人脈

という人脈力が企業と企業、人とひととの信頼関係に基づいた強固な関係を作り上げ、それが被リンクという形に現れるのです。

Googleが求めているのはまさにこの信頼関係の証明なのです。そしてそれはデジタル世界だけでは決して生まれるものではなく、リアルの世界で生まれるのです。

少しでも心当たりのあるものを持っている方はすぐに行動を起こして下さい。必ず質が高いリンクがいくつも得られるようになるはずです。

タイトルタグにキーワードを含めていないサイトが上位表示するようになった!?

今週の10月24日からニューヨークで開催されたSMX Eastで恒例の重要発表がされました。

それは検索順位決定要因というGoogleがどのようにして検索順位を決めているかのかという重要情報です。

複数のSEO会社が独自の基準でGoogleの検索順位決定要因を調べ発表したのですが、その中で注目すべきは「タイトルタグにキーワードを含めることが従来のような効果がなくなってきている」という調査結果です。

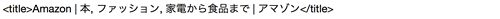

タイトルタグというのはHTMLファイルの名称に当たる部分でHTMLファイル内の:

の部分です。

この部分はほとんどの場合、そのままGoogleの検索結果に表示される部分でもあり、検索結果ページ上での自社サイトのクリック率を左右する重要なタグです。

SEOという言葉が生まれたころからWebページのタイトルタグにそのページで上位表示させたい目標キーワードを含めることはSEOのイロハのイであり、常識中の常識でした。

しかし、今回の米国のSEO会社の調査結果によるとその常識が崩れ去る可能性が出てきました。

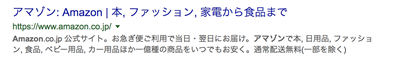

下図はSEMrush社のスライドですが「検索数が多い難易度の高いキーワードで上位表示しているWebサイトの35%が、タイトルタグにキーワードが記述されていない」と述べています。

もう一つのSEO会社のSearchmetrics社のスライドでも「Googleで上位10位にランクインしているWebサイトの48%だけがタイトルタグにキーワードを記述しており、同じ調査を2015年に実施した時は75%、2016年に実施した時は55%と、年々減少している」と述べています。

これらの調査結果を見るとタイトルタグに目標キーワードを含めることは従来ほど効果がなくなってきているように思えます。

確かに、最近は検索したキーワードがタイトルタグに含まれていないサイトがGoogleの検索上位にランクインすることは稀なことですが、増えてきている傾向は高まっています。

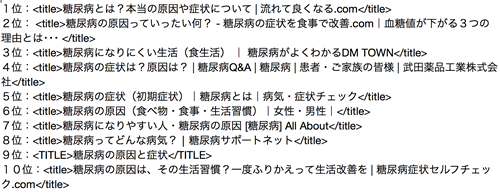

実際にGoogleで「糖尿病 原因」で検索してみると1位から10位までのサイトのタイトルタグは:

となっており、「糖尿病 原因」のメインキーワード(主体となる核キーワード)である「糖尿病」は10件中10件書かれていますが、サブキーワード(メインキーワードを絞り込むための補助キーワード)の「原因」は10件中7件だけが含まれており残り3件は含まれていません。

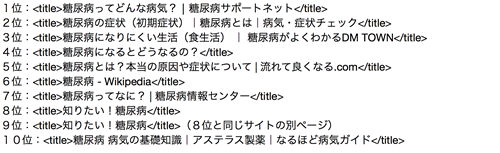

しかし、サブキーワードの「原因」を外してメインキーワードの「糖尿病」だけで検索したら従来通り10件中10件「糖尿病」という言葉はタイトルタグに記述されています:

それだけではなく、10件中4件がタイトルタグに2回も「糖尿病」というキーワードを含めています。

他にも「印鑑」で調べたら10件中10件が、「電気自動車」で調べても10件中10件がタイトルタグにキーワードを含めています。

しかし、サブキーワードを含めた複合キーワードで検索すると確かにサブキーワードがタイトルタグに含まれていないキーワードでも検索上位10位にランクインしているサイトがいくつかありました。

ここまでの調べでわかったことは競争率が非常に高い「糖尿病」、「印鑑」、「電気自動車」等のビッグキーワードでは未だまだタイトルタグに含めないと上位表示は困難ですが、サブキーワードは含まれなくても上位表示しているケースが増えてきているということです。

何故、サブキーワードがタイトルタグに含まれていなくてもGoogleで上位表示するのかというと考えられる原因は:

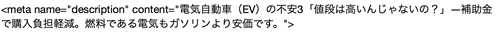

(1)メタディスクリプションというページ紹介文を記述タグには含まれているから

メタディスクリプションの例:

(2)H1タグという大見出しのタグに含まれているから

H1タグの例:

(3)文中に含まれているから

→ 当然Googleはタイトルタグ、メタディスクリプション、H1タグだけではなく、Webページ上の本文を読み込み評価基準として利用しているから。

(4)他のサイトからサブキーワードを含めたフレーズでテキストリンクを張っているから

→ Googleは従来から、キーワードがWebページ上に書かれていなくても、他のドメインのサイトからそのページにリンクを張る時のリンク文言にキーワードを含めると上位表示するクセがあるから(※有名な話ですが、最近までは「18歳未満はこちら」という言葉で検索するとヤフージャパンのトップページが上位表示していました。現在では恐らくGoogleに苦情を言ったのか、ヤフージャパンのトップページはそのキーワードでは上位表示はしていません)

等があります。

もう一つの傾向としては同義語があるキーワードで検索した場合は、そのキーワードがタイトルタグに含まれていなくても同義語が含まれてれば上位表示するというケースが近年増えてきていることは事実です。

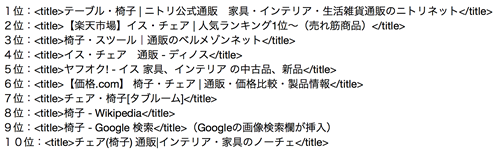

例えば、「椅子」で検索してみると1位から10位までのサイトのタイトルタグは:

漢字の「椅子」がタイトルタグに含まれているのは7件だけでした。

しかし、代わりにカタカナの「イス」、あるいは英語のカタカナ表記の「チェア」が含まれいるので同義語をGoogleが理解していることがわかります。

念のため「携帯電話」というキーワードで検索してみましたが

というように「携帯電話」という言葉が含まれずに同義語である「ケータイ」という言葉だけが含まれているサイトが上位表示していることがわかりました。

以上ですが今回の発見をまとめると:

(1)以前に比べてタイトルタグにメインキーワードが含まれなくても上位表示するケースが増えてきている

(2)サブキーワードが含まれなくても上位表示するケースが増えてきている

(3)タイトルタグにメインキーワードが含まれなくても同義語が含まれていればGoogleは変換するので上位表示することがある

という3点の傾向が明らかになってきました。

しかし、だからといってタイトルタグに目標キーワードを含めなくても上位表示するのだと短絡的に判断してはいけません。

実際に今回見てきたように競争率の高いビッグキーワードである、「糖尿病」、「電気自動車」、「印鑑」などでは未だそうした最近の傾向は見られません。

ではどう考えたら良いのでしょうか?

それは「タイトルタグにさえ目標キーワードを含めれば上位表示する」という甘い考えを捨てて、タイトルタグ目標キーワードを含めるという常識はこれまでどおり持って、タイトルタグに目標キーワードを含めながらも、さらに・・・

(1)メタディスクリプションにも含める

(2)H1タグにも含める

(3)文中にも含める。そして類義語も含めて見た目がくどくならないように工夫する

(4)他のドメインのサイトからリンクを張る時はキーワードを含めた自然なフレーズでテキストリンクを張る、あるいは張ってもらう

というSEOの基本を徹底をすることです。

今後もGoogle上位表示の世界では「・・・さえすれば上位表示する!」という短絡的なテクニック論は通用しなくなるはずです。

出来る限り多面的に出来ることを出来る限り着実に実行することが重要になってきたのです。

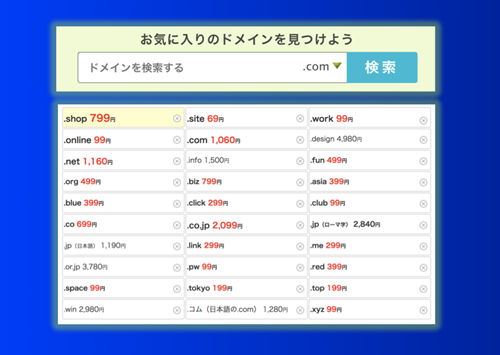

独自ドメインを使って新しくサイトを作るかどうかで迷った時の4つの判断基準

最近会員さんからいただくご質問で多いのものの1つに、「新しくサイトを作りたいと思っているが、新たに独自ドメインを購入して開くのか、現在運営しているサイトにディレクトリを作りそこで開いたほうが良いのか分からない」というご質問があります。

新しくサイトを作る時のURL(Webアドレス)の選択肢は次の3つになります:

《選択肢1》新しいドメインで開く(例:www.atarashii.com)

《選択肢2》既存サイトのドメインにディレクトリを生成して開く(例:www.furui.com/atarashii/)

《選択肢3》既存サイトのドメインでサブドメインを生成して開く(例:atarashii.furui.com)

この3つのうちどれが良いのか迷うことがあります。

これまでの経験から私はこうした質問を頂いた時に次の判断基準をお伝えしています。

【新しく独自ドメインを購入して別サイトを作るかどうかの大きな判断基準】

(1)将来性が高いテーマか?

将来性の低い商材の専門サイトを作っても新しい情報がその業界で生まれてきにくいのでコンテンツを追加してゆくことが困難になります。上位表示しているサイトは定期的にコンテンツが追加されているサイトばかりです。

また、将来性が低い商材、テーマのサイトを作ってもサイト管理者としてもなかなか更新意欲がわきにくいので作りっぱなしで放置される運命のサイトを作るのは避けるべきです。

将来性があまり高く無いと思われるテーマのサイトであっても作らなければならないときもあります。そうした場合は新規で独自ドメインを取得して開く:

《選択肢1》新しいドメインで開く(例:www.atarashii.com)

のではなく、既存サイトのドメインネームの中に:

《選択肢2》既存サイトのドメインにディレクトリを生成して開く(例:www.furui.com/atarashii/)

《選択肢3》既存サイトのドメインでサブドメインを生成して開く(例:atarashii.furui.com)

という形でサイトを開くのが無難です。

(2)週1ページ以上新規ページを追加できるか?

コンテンツが追加されないサイトはGoogleはもちろん、その先にいる検索ユーザーに最終的に見放されてしまいます。人気のあるサイトでなければ長期的な上位表示は困難です。その証拠に私達が頻繁に見るサイトは古い情報ばかりでなく、新しい情報が定期的に追加されているサイトであることがほとんどです。

そうした場合も新規で独自ドメインを取得して開く:

《選択肢1》新しいドメインで開く(例:www.atarashii.com)

のではなく、既存サイトのドメインネームの中に:

《選択肢2》既存サイトのドメインにディレクトリを生成して開く(例:www.furui.com/atarashii/)

《選択肢3》既存サイトのドメインでサブドメインを生成して開く(例:atarashii.furui.com)

という形でサイトを開くのが無難です。

(3)20ページ以上のサイトでスタート出来るか?

Googleはドメインネームのパワーを記録しています。

ドメインネームのパワーというのは「そのドメインネームで開かれているサイトにあるページがどれだけGoogleで上位表示していてGoogleの検索結果ページにあるリンクがクリックされて検索ユーザーが訪問しているのか?」というGoogle検索結果ページからそのサイトへのユーザーの流入実績です。

例えば、Googleの検索結果上で:

www.suzuki.com/index.html が「相続」で3位表示されてこれまで10,000人がそのリンクをクリックしてサイトに来た

www.suzuki.com/soudan.html が「相続 相談」で5位表示されてこれまで3,000人がそのリンクをクリックしてサイトに来た

www.suzuki.com/yuigonsho.html が「遺言書 作成」で2位表示されてこれまで900人がそのリンクをクリックしてサイトに来た

www.suzuki.com/yuigonsho-fee.html が「遺言書作成 料金 」で3位表示されてこれまで700人がそのリンクをクリックしてサイトに来た

www.suzuki.com/bengoshi-prof.html が「相続 相談 弁護士」で1位表示されてこれまで600人がそのリンクをクリックしてサイトに来た

とします。

この場合このサイトへのGoogle検索結果ページからのユーザー流入実績は10,000人+3,000人+900人+700人+600人=15,200人になります。

サイト内にわずかのページしかなければユーザー流入実績は少なくなりますが、最初から多くのページをサイトにアップしておければそれだけ多くのページがGoogleで上位表示してユーザー流入実績が増えやすくなります。

競争率がそこそこ激しいキーワードでも20ページくらいのページ数のサイトでも上位表示していることがあります。

サイト内にどのくらいのページ数があるのかは、Googleで 「site:(ドメインネーム)」で調べると分かります。

(「site:(ドメインネーム)」で調べるとGoogleがインデックスしているページのおおよその総数がわかります)

《例:Googleで 任意売却 で検索した時に上位表示しているサイトのインデックス数(推定ページ数)》

(4)現在同じテーマのサイトを2つ以上運営していない

例えば、上の例のように

www.suzuki.comというドメインネームでサイトを開き「相続」というキーワードで上位表示を目指そうとしたとき、すでに自社で相続をテーマにした

www.souzoku-soudan.com

と

www.souzoku-hiroba.com

などという2つのサイトをそれぞれ独自ドメインで開いていたとします。

その場合、今回新たに

www.suzuki.com

というドメインネームでサイトを開き「相続」というキーワードで上位表示を目指そうとしても、すでにこの企業は

www.souzoku-soudan.com

と

www.souzoku-hiroba.com

という2つのドメインネームでサイトを開いているので合計3つの独自ドメインで相続に関するサイトを作ってもGoogleで上位表示するのは困難です。

このことはこれまで何社ものクライアント企業がチャレンジしてきましたが全て失敗していることから分かったことです。

同じテーマのサイトはどの企業も2つのドメインネームでサイトを開くことが限界です。

この経験則を無視して3つ目のドメインネームでサイトを開いても時間と費用の無駄になります。

どうしても3つ目のドメインネームを取得してサイトを開きたい場合は、相続ではない全く違ったテーマ、例えば、交通事故相談や、債務整理相談などの全く異なったテーマのサイトにしなくてはなりません。

以上が、新しく独自ドメインを取得してサイトを作るべきかどうか迷った時の4つの判断基準です。

この4つの基準がすべてYESならば、新しく独自ドメインを取得してサイトを作る価値はあります。ぜひ参考にして下さい。

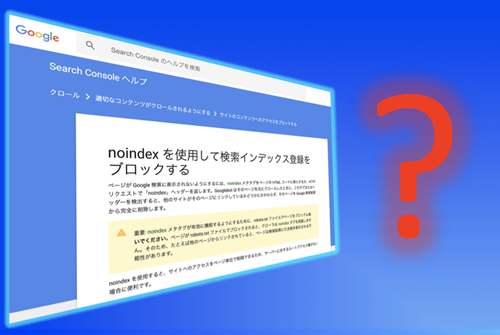

広告専用サイトを持つことのリスク。noindexタグをつけてもリスクは存在する!

今日、クライアントさんから広告専用サイトとGoogleの関係についての質問が来ました。

その企業では、オフィシャルサイトの他に、広告専用サイトを持っています。

仮に・・・

オフィシャルサイトのドメイン名が:

www.official.co.jp

で

広告専用サイトのドメイン名が:

www.koukoku.com

だとします。

広告専用サイトというのはGoogleやヤフーの検索結果ページに表示されるリスティング広告のリンク先としてだけ使うサイトのことで、自然検索にはかかならないように noindexタグ:

というクローラーロボットが検索エンジンに登録しないようにするためのタグを張っているものです。

※参考:https://support.google.com/webmasters/answer/93710?hl=ja

何故その企業がオフィシャルサイトの他に広告専用サイトを持っているのかというとオフィシャルサイトの中には広告掲載基準に違反するコンテンツが含まれているからです。

本来ならオフィシャルサイトの中にある広告掲載基準に違反するコンテンツを削除すれば良いのでしょうが、それをしてしまうと成約率が下がる恐れがあるので削除できないという事情があります。

こうした事情のある企業の多くがオフィシャルサイトの他に広告専用サイトを持つのが実態です。

質問の内容は「広告専用サイトの存在が、オフィシャルサイトの検索順位に影響を与えるのではないか?」というものでした。

理論的には、内容が似ているサイトが2つあっても、広告専用サイトにはnoindexタグを張っているのでクローラーロボットが検索エンジンに登録しないはずです。

そのため

オフィシャルサイト:

www.official.co.jp

だけがGoogleにインデックスされて自然検索にかかるようになり、

広告専用サイト:

www.koukoku.com

はGoogleにインデックスされずに自然検索にかからないはずです。

実際にnoindexタグを張っていればGoogleの自然検索にはかからないので問題が無いように見えます。

しかし、だからといって完全に重複サイトと見なさるリスクが無いとは言い切れません。

こうしたことをする際には次の点に気をつけるようにして下さい:

1、広告専用サイトをサーチコンソールに登録しない

→ そもそもサーチコンソールの本来の目的はサイトをGoogleに認識してもらうことです。Googleに認識してもらいたくない広告専用サイトをサーチコンソールに登録したら認識されてしまいます。広告専用サイトをすでに間違ってサーチコンソールに登録している方はすぐに削除すべきです。

2、同じGoogleアカウントでオフィシャルサイトと広告専用サイトをGoogleアナリティクスに登録しない

→ 同じGoogleアカウントで正規の存在であるオフィシャルサイトと内容を一部改変した広告専用サイトにGoogleアナリティクスを設置するということは、広告専用サイトという本来Googleにとっても好ましくない情報があるサイトをその企業が運営しているというネガティブな情報をGoogleに与えることになります。

何故広告専用サイトがGoogleにとっても好ましくないのかというと、Googleは社会的に問題のある記述をサイトから削除した上で広告の申請をして欲しいのです。

にもかかわらず、広告の審査に合格するためだけの広告専用サイトという本来あってはならないサイトを作り、それを広告審査に無理やり通し、審査が未だ厳しくない自然検索の方にはGoogleにとって好ましくないサイトを見せる、、、これはGoogleの立場に立てば嬉しいわけがありません。

それなのに、それら2つにGoogleが無償で提供してるGoogleアナリティクスを導入すればGoogleに何らかの形で内容を一部変えた2つのサイトを持っていることが分かってしまうはずです。

異なったGoogleアカウントでこれら2つの類似サイトにGoogleアナリティクスを使うのも危険です。GoogleはユーザーのIPアドレスも当然見ているはずですから同じ人間、企業がそれら2つのGoogleアカウントを使いGoogleアナリティクスを使っていることは簡単に把握出来るはずです。

安全性を期すためには広告専用さいとにはGoogleアナリティクス以外のアクセス解析ログを使うべきです。

3、広告専用サイトにはオフィシャルサイトと同じくらいたくさんのページはアップしないで、1ページから3ページ程度の小規模なサイトにする

→ 万一何かの拍子で、noindexタグを付け忘れたり、タグを変更してしまい、そのまま気がつかないでいると2つの類似サイトを持っていることがすぐにGoogleにバレてしまい、類似サイトペナルティーを受けて検索順位が激しく落ちる可能性があります。

そうしたリスクを回避するためにも、広告専用サイトはオフィシャルサイトの一部のコンテンツだけ、広告主に訴求するランディングページだけを作るか最大でも3ページくらいまでの規模にすることをお勧めします。

広告専用サイトをどうしても持たなくてはならない事情の方は、広告専用サイトを持つことは本来グレーなことで、Googleにとっては決して嬉しいことではないという自覚を持ってください。

そして、Googleが提供するサーチコンソールやGoogleアナリティクスを盲目的にいつもの調子で使わないことに気をつけて、少しでも早く広告基準に合格する内容で、かつ成約率も高いサイトを作ること、そこを目指すべきです。

広告専用サイトを持っていない人も気をつけていただきたいのは、noindexタグをつければ全てが隠せるとは思わないことです。

noindexタグをつければ検索にはかからなくなりますが、そうしたページがサイト内に存在する、あるいは御社が持っているという事実をGoogleは知ることが出来るということを忘れないで下さい。

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)