Googleがモバイルサイトの読み込み速度をモバイル版Googleの順位決定要因に採用

2018年01月27日

Googleは2018年1月18日に公式ブログで「ページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素に使用します」という発表をしました。

https://webmaster-ja.googleblog.com/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search.html

今回の発表での重要ポイントは・・・

● Googleの研究結果によると、ユーザーはページの読み込み速度を非常に気にかけていることがわかっている

● 読み込み速度はこれまでもランキング シグナルとして使用されていたが、それはデスクトップ検索を対象としていた。 そこで 2018 年 7 月よりページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素として使用することにした

● 今回の ”Speed Update” は、ユーザーに本当に遅い体験を提供しているようなページについてのみ影響し、ごくわずかな割合のクエリにしか影響しない

● 検索意図は依然として非常に強いシグナルですので、魅力的で検索クエリと関連性の高いコンテンツは、ページの読み込み速度が遅くても高い順位に掲載される場合もある

● PageSpeed Insights などのツールを使ってまずは自社のモバイルサイトの読み込み速読を測定してそこに表示される提案に従って、読み込み速度の高速化に努める

という5つになります。

● Googleの研究結果によると、ユーザーはページの読み込み速度を非常に気にかけていることがわかっている

→ Googleは

https://www.thinkwithgoogle.com/marketing-resources/data-measurement/mobile-page-speed-new-industry-benchmarks/

にあるように調査結果によるとモバイルサイトのページの読み込み速度が・・・

・1秒〜3秒かかると直帰する可能性が32%高まる

・1秒〜5秒かかると直帰する可能性が90%高まる

・1秒〜6秒かかると直帰する可能性が106%高まる

・1秒〜10秒かかると直帰する可能性が123%高まる

ということがわかりました。スマートフォンを使うモバイルユーザーはかなり読み込み時間の長いページを嫌う傾向があるということがわかりました。

● 読み込み速度はこれまでもランキング シグナルとして使用されていたが、それはデスクトップ検索を対象としていた。 そこで 2018 年 7 月よりページの読み込み速度をモバイル検索のランキング要素として使用することにした

→ Googleはこれまではデスクトップ版のページの読み込み速度をデスクトップ版Googleとモバイル版Googleの検索順位算定基準として採用していましたが、これだと大きな矛盾が生じます。その矛盾とは、モバイル版サイトの読み込み速度が遅くても、デスクトップ版サイトの読み込み速度が速ければモバイル版サイトの評価が高くなるというものです。

この矛盾を解消するためにもモバイル版Googleのユーザーが見るモバイル版サイトの読み込み速度をモバイル版Googleの検索順位算定基準として採用することになったということです。

ということは、私達サイト運営者は、早急にモバイル版サイトの読み込み速度を改善することが必要になったということです。

● 今回の ”Speed Update” は、ユーザーに本当に遅い体験を提供しているようなページについてのみ影響し、ごくわずかな割合のクエリにしか影響しない

→ ただし、読み込み速度を改善するべきモバイル版サイトは、現在読み込み速度が「著しく遅いサイト」に関してだということです。現在ある程度快適な速度で読み込めるサイトをさらに高速化したとしてもモバイル版Googleの順位が上がるということは無いということです。

では、現在読み込み速度が「著しく遅いサイト」というのはどの程度のものかというと:

(1)サーバー会社が混雑しているためにページのダウンロード速度が他の一般的なサイトを見る時よりも遅く感じる場合

(2)WordPressのプラグインが悪さをしているためにWordPressで作ったサイトの表示速度が著しく遅い場合

(3)画像が通常のモバイル版サイトのものとしてはサイズが著しく重い場合

この3つくらいのケースです。

サーバー会社が混雑することが起きてきたら早急に別のアカウントを取得してそこに引越しをするか、それでも遅ければ他のレンタルサーバー会社に引越しをすることをおすすめします。

サーバー会社に問題がある場合、どんなに苦情を言った所で通常、他のユーザーのサイトが混雑してきているか、サーバーにリソースを喰うプログラムを実行しているためであることがほとんどです。その場合、サーバー会社の態度は比較的中立な態度をとろうとするため多くの場合改善はされません。サーバー会社側の対応を待つ余裕はありません。読み込み速度が「著しく遅いサイト」になってしまっているということはたくさんのユーザーがサイトを離脱していることを意味します。かなりの経済的損害になります。サーバー会社側の対応を待つのではなく、自らが即決して行動を起こして下さい。これが最速の改善策です。

WordPressのプラグインが悪さをしているとページを表示する速度が著しく遅くなることがあります。それどころかページが表示されなくなることもあります。こうした問題に陥ったらWordPressに詳しい専門家に相談して最新のプラグインに差し替えてもらうか、それが無理な場合はWordPressを捨てて、他のCMS(コンテンツマネージメントシステム)のMovableTypeなどを使うことを検討して下さい。

画像が通常のモバイル版サイトのものとしては重い場合は、TinyJPG等のロスレス圧縮サイトなどでモバイルサイトで使用する画像を圧縮してみて下さい。ほとんどの場合70%以上軽量化することが可能でかなりの改善が見られます。

https://tinyjpg.com/

● 検索意図は依然として非常に強いシグナルですので、魅力的で検索クエリと関連性の高いコンテンツは、ページの読み込み速度が遅くても高い順位に掲載される場合もある

→ ページの読み込み速度は確かに重要ですが、それよりも遥かに重要なのは、検索ユーザーが求めるコンテンツのみをモバイルページに掲載することです。

検索ユーザーがその時求めない広告や、他の商材ページへのリンク等が目立っていたら目立たない場所に移動することも有効な対策です。

● PageSpeed Insights などのツールを使ってまずは自社のモバイルサイトの読み込み速読を測定してそこに表示される提案に従って、読み込み速度の高速化に努める

→ PageSpeed Insightsを使うとモバイルサイトの読み込み速度が点数化されて表示されるだけではなく、ページ内のどこに問題があるのか非常に具体的に教えてくれるのでそれに従って速度の改善をすることが求められます。PageSpeed Insightsの得点ですが、100点を目指そうとすると弊害も出てくるので少なくとも70%以上になるように改善することをお勧めします。

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ja

以上ですが、Googleはモバイルファーストインデックスへの移行作業をこうして着々と進めています。

モバイルサイト第一主義の考えをもってサイト運営を実践するようにして心がけて下さい。

SEOとドメイン(1)Googleはドメイン単位でサイトを認識するのか?

2018年01月13日

昨日、会員さんとのグループコンサルティングでドメインに関していくつも質問をいただきました。

SEOを実施する上で時々出くわす問題でよくあるのがドメイン名をどうしたら良いのかという問題があります。

ドメイン名というのは:

www.suzuki.com

の

suzuki.com

の部分、

auction.yahoo.co.jp

の

yahoo.co.jp

の部分で、そのサイトのWeb上の住所の根幹を成す部分です。

Googleは基本的には、ドメイン名単位でサイトを評価します。

Googleからの評価が高いドメイン名にあるページは比較的短期間で検索エンジンに反映され、かつ上位表示しやすい傾向があります。

例えば、有名な雑誌のWebサイトにたまたまダイエットの記事を投稿しただけで、「ダイエット」で上位表示されることがあります。

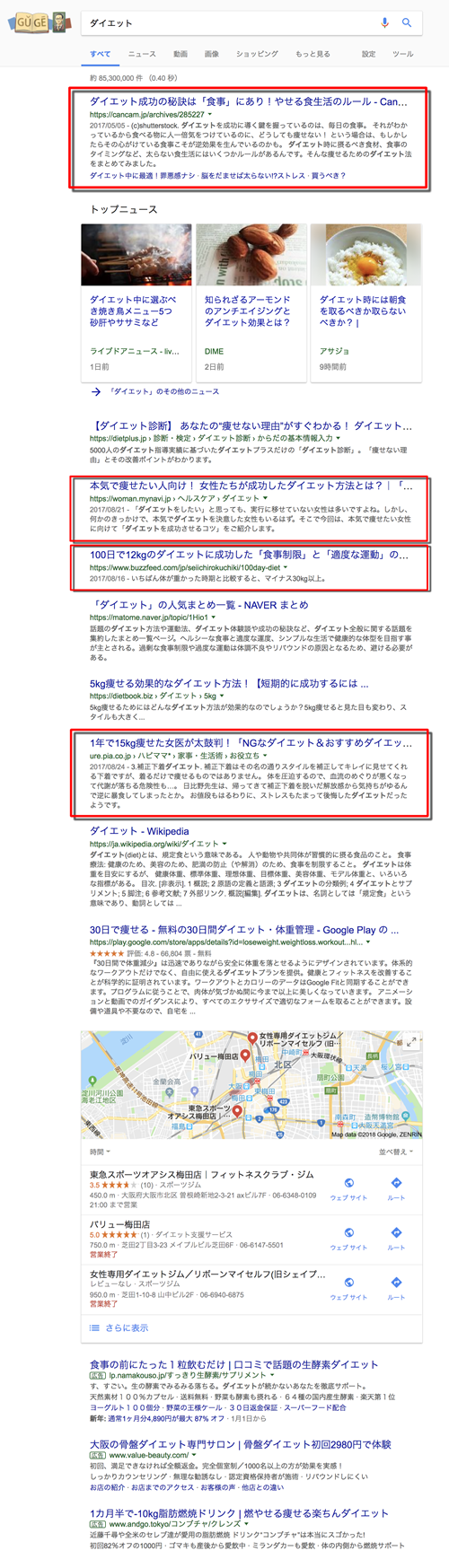

下の画像は、「ダイエット」で検索した時のGoogleの検索結果1ページ目の様子です。

1位は有名な女性向けファッション雑誌のWebサイトで、3位は女性向けWebメディアで、4位は有名な求人ポータル会社が運営しているWebメディアです。

それらのサイトはダイエットのページだけがあるのではなく、ファッションや、恋愛、子育て、仕事情報、テクノロジーと幅広いジャンルのページのある総合的なメディアサイトでしかありません。

にもかかわらず、たまたま書いた記事が「ダイエット」という難関キーワードで上位表示しているのは記事の質の高さ、面白さもあると思いますが、ほとんどはドメインの評価が高いからです。

ではドメインの評価はどのようにすれば高めることが出来るのかというと:

(1)トラフィックを増やす

→ 様々な人気記事を書いてそれらをGoogleで上位表示させて、Googleからのトラフィック(アクセス数)を稼ぐこと

(2)ユーザーエンゲージメントを高める

→ サイト滞在時間を長くする、平均ページビューを増やす、直帰率を下げることなどが成功するとGoogleはそのサイトに対してユーザーが愛着を持っていると判断してサイトのあるドメインの評価を高めることになります

(3)信頼できるサイト、関連性の高いサイトからの被リンクを増やす

→ Googleは今でもサイトの人気度を測定するにあたって他のドメインのサイトからのリンク、特に信頼できるサイト(権威のあるサイト)や関連性の高いテーマのサイトからの外部リンクの数を参考にしています。

という3つの対策があります。

このようにGoogleはドメイン名の評価をして、ドメイン名の評価の高いWebサイトにあるページの順位を高くする傾向があります。

しかし、これはあくまでも「基本的な」評価基準でしかありません。

例外があるのです。

Googleからの評価の高いドメイン名に1つの会社のサイトだけがある場合は、こうした評価方式は上手く機能します。

しかし、評価の高いドメインの中に全く別の会社や個人のサイトがいくつも置かれていた場合はどうでしょうか?

例えば、ジオシティーズというヤフージャパンが運営する無料ホームページ作成サービスがあります。

ジオシティーズは誰でも

www.geocities.jp

というドメイン名

を使って自分のWebサイトを開くことが出来るサービスです。

例:

http://www.geocities.jp/suzuki298/

この場合、誰もがジオシティーズでサイトを開けば上位表示していまうという矛盾が生じてしまいます。

そうなると一番迷惑するのは有益なサイトを探しているGoogleのユーザーです。

www.geocities.jpというドメインの中にサイトを持っているというだけでコンテンツが充実していないサイトが、コンテンツの信頼性が低いサイトが検索の上位に表示されてしまうとユーザーは時間を無駄にすることになります。

こうしたことが続けばGoogle自体がユーザーの信頼を失い潰れてしまうことになります。

こうした事態を避けるためにGoogleはドメイン名が同じでもそれぞれのページが同じサイトのページなのか、それとも別のサイトのページなのかを判断しています。

どこで判断しているのでしょうか?

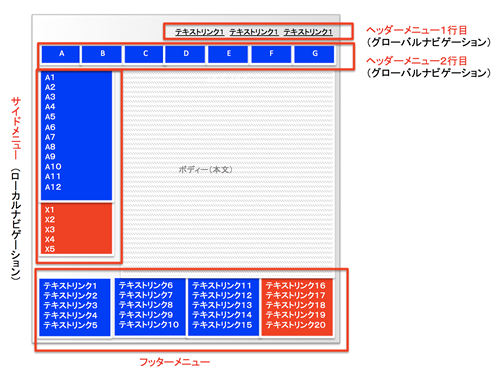

一番考えられるのは、サイト内のメニュー(ナビゲーション)です。

メニューを見た時にそのほとんどがパン屋さんのページへのリンクならばそのページはパン屋さんのサイトの中のページであり、ジオシティーズ本体のページではないとGoogleは判断してむやみにそのページを上位表示することはしません。

一方、ページのメニューを見た時にそのほとんどがジオシティーズの使い方に関するページや、申込みページへのリンクならばそのページはジオシティーズのページだと判断して高く評価します。

このようにドメイン名は確かに重要ですが、Googleはドメイン名だけで全てを評価せずにページ内のリンク構造などを重要視するのです。

ぜひこうした点に気をつけて自社サイトをどのドメインで開くかを決めるようにして下さい。

次回もさらにドメイン名を使う時の注意点について解説します。

検索結果に表示されるサイト紹介文の文字数が増えた!検索結果ページをイジるGoogleの思惑は?

2018年01月04日

新年明けましておめでとうございます!今年もよろしくお願いします。

昨年末以来、最近私のところに寄せられている質問で多いのが「Googleの検索結果ページに表示される文字数が増えたがどうすればよいのでしょうか?」というものです。

昨年12月初旬に米国のSEO業界ニュースサイト Search Engine LandによるとGoogleのスポークスマンが:

We recently made a change to provide more descriptive and useful snippets, to help people better understand how pages are relevant to their searches. This resulted in snippets becoming slightly longer, on average.

『Googleは検索ユーザーが検索キーワードに関連性の高いページを見つけられるようにするためにページ紹介文の情報量を増加させました』

と発表したということです。

https://searchengineland.com/google-officially-increases-length-snippets-search-results-287596

実際にこの日本でもWebページの紹介文 = スニペット が従来120文字前後だったものが240文字前後まで増えています。

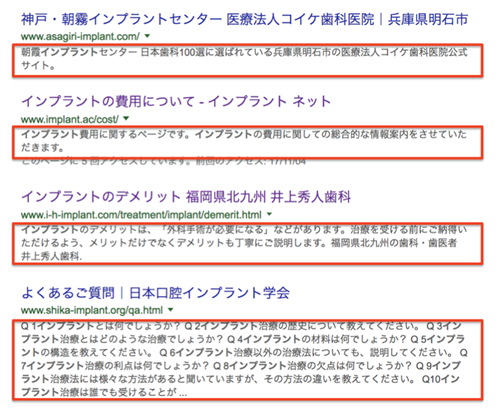

下図は本日(2018年1月4日)にPC版Googleで「インプラント」というキーワードで検索したキャプチャーです。

スニペットの文字数は1位のサイトが248文字、3位が233文字、4位が249文字(いずれもスペースは無視)というように従来の120文字の約2倍の240文字前後まで増えていることがわかります。

しかし、2位のサイトは98文字で5位のサイトも65文字というように少なめになっています。

この違いですが、検索キーワードと関連性が高いスニペットがページ内のメタディスクリプションにかかれている場合はそれがそのまま検索結果上に表示され、関連性が低いスニペットがページ内のメタディスクリプションにかかれている場合、Googleが独自のアルゴリズムにより自動的にスニペットを長めに創作しているということが分かっています。

こうした変化が起きた今、私達サイト管理者には3つの選択肢があります:

(1)従来通り各ページのメタディスクリプションには120文字までの範囲でページの紹介文を記述する

(2)各ページのメタディスクリプションには240文字前後までギリギリ一杯紹介文を記述する

(3)各ページのメタディスクリプションには何も書かないようにしてGoogleが自動的に240文字まで創作するようにする

(3)の選択肢はリスクがあります。何故ならGoogleは公式サイトにおいてなるべくページ毎に異なった紹介文をメタディスクリプションに記述するように推奨しているからです。

※ 出典:「検索結果に効果的なタイトルとスニペットを作成する」

https://support.google.com/webmasters/answer/35624?hl=ja

(2)の選択肢は一見正しいように見えるかも知れません。何故ならGoogleが240文字前後まで表示する文字数を増やしたのだからそれに従って240文字前後まで紹介文を作文するのは当然だと感じるからです。

しかし、紹介文というのは長ければ良いというものでは無いはずです。長い文章はユーザーによって読む手間が増えます。120文字以内だったものが240文字になれば手間は二倍になります。

反対に従来のように短く120文字以内ならば一目でそのページの意味がつかみやすくなるはずです。

このように読みやすさという意味でも120文字以内がベストだと私は思います。

実際に長くなったスニペットを見てみてもゴチャゴチャしているだけで読む気になれません。

見にくくなるという以外にもスニペットを240文字前後に増やすのには他にも2つのデメリットがあります。

1つは、膨大な数のページのメタディスクリプションを240文字まで増やす手間です。もう1つはGoogleがまた表示する文字数を120文字以下に減らすというリスクです。もし元の文字数に戻されてしまったら結局途中までしか表示されなくなり自社のサイトが不利になることが十分考えられます。

それでも240文字近くまで増やしたいという場合は、いつでも元の120文字以内に戻せるように全ページのメタディスクリプション内に記述した紹介文のバックアップをとっておくべきでしょう。

しばらく様子を見ないとわかりませんが、現時点では少なくともスニペットを増やすのには:

デメリット1:

長くなったスニペットを見てみてもゴチャゴチャしているだけで読む気になれない

デメリット2:

膨大な数のページのメタディスクリプションを240文字まで増やすのにはかなりの手間がかかる

デメリット3:

Googleがまた表示する文字数を120文字以下に減らすというリスクがある

以上ですが、今回のスニペットの文字数の増量についての対応は「様子見」が一番だと思います。

最後に何故今になってGoogleが検索結果ページをイジるのか、その思惑は何かです。

スポークスマンが言っているのは検索ユーザーが検索キーワードに関連性の高いページを見つけられるようにするためにページ紹介文の情報量を増加させたというのが理由です。

しかし、Googleの発表をそのまま鵜呑みにするだけでは能がありません。

その背景、つまり裏の意図は何か?1つ考えられるのは同じ検索結果ページ上に表示されるAdwords広告のクリック率を高めることが理由かも知れません。

従来のように120文字以内だとAdwords広告の紹介文とほとんど変わりませんが、240文字も書かれていれば広告の紹介文とは違った印象になるはずです。

特に、アルゴリズムによって自動的に創作される240文字近くのスニペットはゴチャゴチャしており、何が言いたいのかがひと目ではわかりにくい傾向があります。

自然検索のスニペットは読みづらくて、Adwords広告のほうは読みやすい洗練された文章ならば広告嫌いの検索ユーザーもクリックする可能性が高まるのではないでしょうか?

広告ブロックソフトも出回り益々ネット広告が多くのユーザーにとって迷惑な存在になるなかで広告のほうがよく見えるようになればGoogleの広告収入も増える可能性があります。

今後もGoogleは自由にその検索結果ページをイジるはずですが、すぐに追随するのではなく、冷静な判断が求められます。

Google はどのようにして医療関連キーワードの検索順位を決めているのか?

2017年12月30日

2017年12月6日にGoogleが発表した「医療や健康に関連する検索結果の改善について」についての続報です。

その日Googleはその公式サイトで:

● 今週、日本語検索におけるページの評価方法をアップデートした

● この変更は、医療や健康に関する検索結果の改善を意図したもので、医療従事者や専門家、医療機関等から提供されるような、より信頼性が高く有益な情報が上位に表示されやすくなる

● このアップデートは医療・健康に関連する検索のおよそ 60% に影響する

● 医療や健康だけに限らず、今後も継続的に検索の改善に取り組んで行く

ということを発表しましました。

それ以来その発表のとおりに医療機関、医療団体以外のサイトの検索順位が落とされました。それまで検索結果1ページ目の前半にランクインしていたものが何十位、何百位も落ちるようになったのです。

ここで疑問に思うのは「Google はどのようにして医療関連キーワードの検索順位を決めているのか?」という点です。

次の2つの順位決定方式が考えられます:

【仮説1】ホワイトリスト方式(URLフィルタリング)

【仮説2】被リンク元による評価

の2つです。

【仮説1】ホワイトリスト方式(URLフィルタリング)

1つの目ぼ仮説は「ホワイトリスト方式」です。ホワイトリストというのは「対象を選別して受け入れたり拒絶したりする仕組みの一つで、受け入れる対象を列挙した目録を作り、そこに載っていないものは拒絶する方式。また、そのような目録のこと。対義語は「ブラックリスト」(black list)で、目録に載っているものだけを拒絶し、それ以外は受け入れる方式である。」(IT用語事典 e-Wordsより)というようにいわゆるブラックリストの反対の概念で対象を選別して受け入れる方式です。

つまり、Googleが今回順位が急に上がってきた病院、製薬会社、医療機器メーカー、大学、大手マスメディアのサイトのドメインネームを優先リストである「ホワイトリスト」に入れて、そこに登録されているドメインネームのサイトだけに事前に高得点を与えておくという方式です。

何故「ホワイトリスト」方式なのかというと内容的に怪しいサイトは無限に存在する可能性がありますが、内容的に信頼できる医療機関、医療団体のサイトはそんなに急速には増えないはずなのでGoogleのスタッフが手作業、肉眼で識別することは人数と予算があれば可能だからです。

「ブラックリスト」方式では新しく生まれる危険な内容のサイトをその都度登録するのにどうしても一定の時間がかかってしまいその間、危険なサイトがGoogleで上位表示してしまうという弊害が生じるはずです。

元々ITの世界にはURLフィルタリングという概念があり、一定のドメインネームのURLを閲覧させたり、閲覧させなかったりするという処理をする知恵があります。Googleも同じIT企業ですのでこうしたURLフィルタリングをしている可能性が考えられます。

【仮説2】被リンク元による評価

2つ目の仮説はどのようなサイトがリンクを張っているかという「被リンク元による評価」です。

これはGoogleが最も得意とする所です。何故ならGoogleは創業以来、今日でもPageRankなどのアルゴリズムを駆使してサイトを評価する時に信頼性の高いサイトからどの程度リンクされているかという被リンク元のデータを活用しているからです。

私のクライアント企業に以前より多い業種の1つが歯科医院で、過去10年以上歯科医院サイトの被リンク元を調査してきました。昔はGoogleでlink:で調べるとそのサイトの被リンク元がたくさん表示されていましたが、最近では被リンク元調査会社のマジェスティックという有料のソフトやそのデータを使っているSEOスコープを使っています。

歯科医院の業界も今回の変動で病院、製薬会社、医療機器メーカー、大学、大手マスメディアのサイト以外のほとんどのサイトの検索順位が何十位以上も落ちました。

しかし、その中でも2つの企業のサイトだけが大きく順位を落とさずに生き残っていることがわかりました。調査したキーワードは「ホワイトニング 東京」、「インプラント 大阪」等のキーワードです。

それらのサイトは:

(1)歯科医院を探すポータルサイト

(2)歯科医院のオンライン予約サイト

の2つです。

(1)歯科医院を探すポータルサイト

のサイトを歯科医院は被リンク元調査会社のデータを見るとその会社が運営している他の診療科目の人気ポータルサイト複数からリンクが張られています。

これらの歯科医院を探すことが出来る複数の診療科目の人気ポータルサイトの被リンク元を調べると歯科医院複数からリンクを張ってもらっていることがわかります。

(2)歯科医院のオンライン予約サイト

のサイトは、オンラインで患者さんが歯医者さんの予約をすることが出来るサービスを提供しているサイトで膨大な数の歯科医院サイトからリンクを張ってもらっています。

リンクをどのような形で張ってもらっているかというと:

《兵庫県の歯科医院サイトのトップページに張られている画像リンク》

《東京の歯科医院サイトのトップページに張られている画像リンク》

というような画像でリンクを張ってもらっているのです。

下の図は被リンク元調査会社のマジェスティックで調べたこの歯科医院のオンライン予約サイトの被リンク元データの一部です:

ご覧のように歯科医院のサイトからこうしたオンライン予約の画像でリンクされていることがわかります。

その横にある数値はマジェスティックが算定公表しているトラストフロー(TF)というGoogleのPageRankに類似したサイトの信頼度の数値です。

100が最大数値ですが41点、48点などというように非常に高い数値です。通常トラストフローが40点台の場合GoogleのPageRankでは4前後に匹敵します。かなり信頼性が高い被リンク元ばかりからリンクされていることがわかります。

以上が:

【仮説1】ホワイトリスト方式(URLフィルタリング)

【仮説2】被リンク元による評価

についてですが真実はこのどちらか1つではなく、両方かも知れませんし、当然他にも基準があるのかもしれません。

ただ1つ言えることはGoogle上位表示には最終的に「信頼性」が最重要であるという点です。

コンテンツが見た目上面白そうだとか、大衆受けするキャッチフレーズやライティングというだけでは全く「信頼性」には繋がらないです。

真の信頼性というのはそうした主観的なことではなく、客観的、つまり社会的な位置関係で決まるのです。

コンテンツを面白くするという点以外で差がつく時代が来ました。

歯科医院のオンライン予約サイトのように勝ち抜くためには、業界の信頼性の高いサイトがリンクを張らなくてはならない仕組みを考えることが有効です。

自社サイトにリンクを張ると得する仕組みを考案するのが生き残りへの近道です。

医療機関、医療団体以外のサイトを運営している方はこの近道を考えて欲しいです。

そしてそれ以外の分野のサイト運営者の方も、自分の業界における信頼性の高いサイトがリンクを張りたくなる仕組みを考えて将来の変動に備えて下さい。

【重要】Google がモバイルファーストインデックスの進捗を報告

2017年12月24日

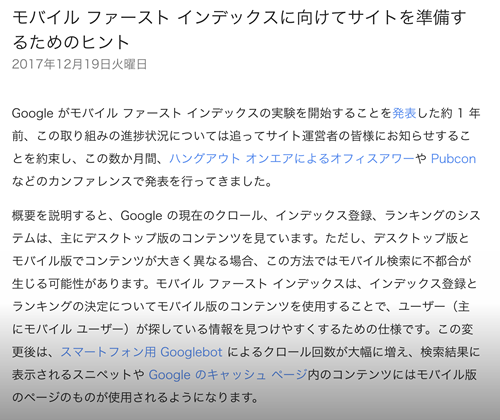

2017年12月19日Google が公式ブログでモバイルファーストインデックスの進捗を報告しました。

https://webmaster-ja.googleblog.com/2017/12/getting-your-site-ready-for-mobile.html

今回の重要なポイントは次の点です:

● モバイルファーストインデックス導入後はスマートフォン用 Googlebot によるクロール回数が大幅に増え、検索結果に表示されるスニペットや Google のキャッシュページ内のコンテンツにはモバイル版のページのものが使用されるようになる

→ スニペットとは検索結果ページに表示されるページ紹介文のことです。

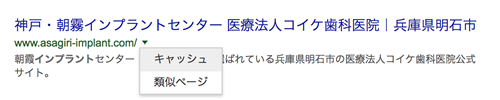

キャッシュページというのはデスクトップ版Googleの検索結果ページに表示されるものでURLの右横にある緑色の下向き三角のリンクをクリックすると表示されるGoogleが保持する該当ページのデータのことです。これを見ることにより自社サイトをGoogleがどのように認識しているかがわかります。

↓

● レスポンシブWebデザインを採用しているサイトや動的な配信(デスクトップ版と同等のコンテンツとマークアップをすべて含んでいる)を正確に実装しているサイトに関しては、通常は特に何もする必要は無い

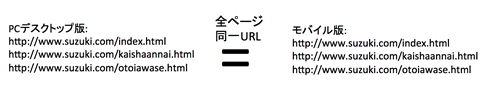

→ Googleがサイトに望むのはデスクトップ版の全てのページとモバイル版の全てのページの数が同じで、かつ各ページのURLが同じであることです。これによりGoogleはサイト内のページを1ページたりとも取りこぼすことなくチェックしてその評価対象にすることが可能になります。

レスポンシブWebデザインでサイトを作れば、PCのデスクトップでサイトを見た時にはデスクトップ版として、スマートフォンの画面で見たらモバイル版として表示されるのでデスクトップ版の全てのページとモバイル版の全てのページの数が同じになります。

《レスポンシブWebデザインの場合のデスクトップ版とモバイル版サイトのURL》

動的な配信でサイトを作ったときも、PCのデスクトップでサイトを見た時にはデスクトップ版として、スマートフォンの画面で見たらモバイル版として表示されるのでデスクトップ版の全てのページとモバイル版の全てのページの数が同じになります。

何故、動的な配信と呼ぶのかというとサイトに表示するテキストデータは全てサーバ上にあるデータベースに格納されており、サイトをユーザーが閲覧しようとする度にそのデータベースから必要なテキストデータを瞬時に抽出してWebページとしてブラウザ上に表示されるからです。

この方式を取ると、PCのデスクトップでサイトを見た時にはデータベースからテキストデータを抽出してデスクトップ版のWebページとして表示されます。また、スマートフォンの画面で見たら同じデータベースから同じテキストデータを抽出してモバイル版として表示されます。

このような理由から動的な配信でサイトを作るとデスクトップ版の全てのページとモバイル版の全てのページの数が同じになり、各ページのURLも同じになりGoogleはサイト内のページを1ページたりとも取りこぼすことなくチェックしてその評価対象にすることが可能になるのです。

《動的な配信のデスクトップ版とモバイル版サイトのURL》

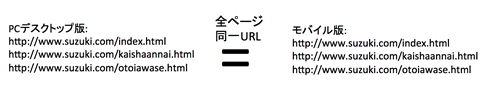

● しかし、デスクトップ版とモバイル版のサイトを作り分けている場合はレスポンシブWebデザインや動的な配信でサイトを作ったときのようにデスクトップ版とモバイル版のサイトのページ数が異なることがあり、デスクトップ版とモバイル版のサイトにある各ページのURLが異なることになる。

《デスクトップ版とモバイル版のサイトを作り分けている場合のURL》

こうした理由により、レスポンシブWebデザインや動的な配信でサイトを作らずに、デスクトップ版とモバイル版のサイトを作り分けている場合は次の点を確認しなければなりません:

(1)モバイル版のサイトでも、高品質で重要なコンテンツを揃えるようにする。テキスト、画像(alt 属性を設定)、動画などを、通常のクロールやインデックス登録が可能な形式で準備する

→ よくありがちなのが、モバイル版のサイトはダウンロード速度を早くするために画像の数を少なめにするとか、画像のサイズをなるべく小さくする、動画の数を少なくするという考えや、テキスト量を少なくしてスマートフォンユーザーに読みやすくするという考えです。

はっきり言って、これらの考えは間違っています。Googleのクローラーがインデックス登録しやすい形式を用いることにより、モバイル版サイトにもデスクトップ版サイトに載せているのと同じように高品質なコンテンツを載せる必要があるのです。

(2)インデックス登録やユーザーが使いやすい検索機能を実現するためには、構造化データが重要。モバイル版とデスクトップ版の両方のサイトに構造化データを追加するようにする。モバイル ページの構造化データの URL はモバイル版にアップデートする

→ 構造化データとは、HTMLで書かれた情報が何を意味するのかを、検索エンジンやその他のクローラーに理解できるようタグ付けしたものをいいます。モバイル版とデスクトップ版の両方のサイトに構造化データを追加することを怠ってはなりません。

(3)メタデータはモバイル版と デスクトップ版のどちらのサイトにも必要です。インデックス登録や検索結果の表示の際に、メタデータがコンテンツについてのヒントとなる。タイトル、メタディスクリプションなどは、モバイル版と PC 版の両方のサイトの全ページで同じ内容にする

→ タイトルタグ、メタディスクリプション等のメタタグはモバイル版と PC 版の両方のサイトの全ページで同じ内容になっているかを確認して、なっていなかったら同じ内容に変更する必要があります。

(4)モバイル用の別の URL を使用するサイトでは、モバイル版とデスクトップ版をリンクするための既存の rel=canonical 要素と rel=alternate 要素をそのまま使用する

→ モバイル版サイトにある各ページがデスクトップ版サイトにある各ページとどのように対応しているのかをカノニカルタグを使ってGoogleのクローラーに教える必要があります。レスポンシブWebデザインや動的な配信でサイトを作らずに、デスクトップ版とモバイル版のサイトを作り分けている場合は必ずカノニカルタグを使わなくてはなりません。

● Googleでは上記の基準に基づいて、モバイルファーストインデックスに対応しているかどうかをサイトごとに評価し、準備が整ったサイトから移行していく予定

→ 驚いたことに、Googleはある日突然、Web上の全てのサイトを一気にモバイルファーストインデックスに移行するのではなく、モバイルファーストインデックスに対応しているサイトから順番にモバイルファーストインデックスに移行するということです。こうすることにより世界のWebサイト管理者が自社サイトの順位だけが落ちてパニックに陥ることを避けようとしていると思われます。

● このプロセスは、ごく一部のサイトに対してすでに開始されており、検索チームが経過を注意深く観察している

→ これも驚いたことですが、すでにWeb上の一部のサイトはモバイルファーストインデックスに移行しているということです。

自社サイトがすでにモバイルファーストインデックスに移行しているかはアクセス解析ログのログを見てモバイル用のクローラーのクロール数がデスクトップ版のクロール数を上回っているかどうかで確認できると言われています。モバイル用のクローラーのクロール数がデスクトップ版のクロール数を上回っている場合は、そのサイトはすでにモバイルファーストインデックスに移行しているということだそうです。

● モバイルファーストインデックスのロールアウトを完了する時期についても、現在のところ特に定めていない

→ すでにモバイルファーストインデックスへの移行はサイト毎にスタートしているが、その移行作業がいつ終わるかは決めていないそうです。これは別の言い方をすればGoogle側としてもいつ終わるかは予想出来ないということでしょう。

ということで今回の発表の最重要ポイントをまとめると:

1、レスポンシブWebデザインや動的な配信でサイトを作れば問題は無い

2、デスクトップ版とモバイル版のサイトを作り分けている場合は、一定の複雑な作業が必要であるのと、モバイル版のサイトにもデスクトップ版と同等の質が高いコンテンツを載せる必要がある

3、すでにモバイルファーストインデックスへの移行はサイト毎にスタートしている

という3つです。

モバイルファーストインデックスへの移行作業はすでに始まっています。移行への準備が未だの方は少しでも早く準備を完了して下さい。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集