2018年にSEOの世界で起きたことは2019年も続く!

2019年01月08日

新年明けましておめでとうございます!

昨年2018年は非常に多くの変化がSEOの世界に起こり、対応に追われた1年だったと思います。

ちょっと思い起こしただけでも・・・

・モバイルファーストインデックスの実施

・サイトのSSL化の事実上の必須化

・医療広告ガイドラインの実施

・8月1日のコアアルゴリズムアップデートの実施

・9月28日のアルゴリズムアップデートの実施

という大きな変化に対応しているうちに終わったのが2018年だったと感じる方も多いと思います。

正直日々の仕事だけでも大変なのに、こうした試練をGoogleから与えられたのは辛いことでしたが、それでも改めて自分のサイトを眺めて見ると明らかにより良いサイトになっているはずです。

例えば、全ページがモバイル対応していなかった企業のサイトもしっかりとモバイル対応してモバイルファーストインデックスが適用され、どこから見てもモバイルユーザーの使用に耐えるものになっているはずです。

それまでサイトにユーザーが入力した情報をハッカーが簡単に盗み見できていたセキュリティーの緩いサイトも全ページSSL導入により暗号化され安全なサイトに生まれ変わったはずです。

医療関連のサイトは、信憑性の低い、いいことばかりが書かれている患者さんからの声の掲載を厚生労働省が昨年6月に医療広告ガイドラインにより禁止したためサイトから削除した方は、以前に比べて客観的な情報のみがあるサイトになったと思うはずです。

8月1日のコアアルゴリズムアップデートに対応するために、それまでユーザーの検索意図を無視して自分が言いたいことばかり載せていたWebページはユーザーの検索意図を満たすためだけのクエリーに一致したコンテンツだけがしっかりと載っているはずです。

そして9月28日のアルゴリズムアップデートに対応するために、低品質なページを改善、あるいは削除してユーザーが見たいページばかりのサイトになったはずです。

ユーザーのためのサイトを作ることが私たちサイト運営者の責務であり、目標ですが、どんな本を買っても、どんなセミナーに参加してもその作り方を知ることは非常に困難です。その理由は、恐らくWebを取り巻く環境とユーザーが求めるものが非常に早いスピードで変化しているからでしょう。

そうした中で、Googleがそのときそのとき要求するサイトに対する改革をどんなに辛くても実施すれば結果的にユーザーにとって良いサイトに改善できるのではないでしょうか?

もちろんGoogleはいつも正しいことをするわけではありません。しかし、GoogleがGAFAというIT業界の4大ジャイアントの一角を占められる理由はユーザーをいつも見ていて、彼らの要求を満たすことに専念しているからに違いありません。

だとしたら、私たちサイト運営者もGoogleの主張を理解して、「それはユーザーのためになるのでは」と少しでも思うものは躊躇なく実現する努力をすべきではないでしょうか?

2019年が始まり一週間を過ぎましたが、良いニュースが1つだけあります。

それは、今年になって未だGoogleはアルゴリズムアップデートを実施していないということです。

なぜこのようなことを言うのかというと、例年Googleは年明け、ゴールデンウィーク、お盆休みなど私たち日本人のホリデーシーズンに比較的大きなアップデートを実施して、休暇明けでぼうっとしている人々の目を覚ますことがあるからです。

しかし、今年の正月休み明けには何も無いようです。これほどのよいニュースは無いと思います。

今年2019年はSEOとWebマーケティングの世界で一体何が起きるのでしょうか?

先のことはわかりませんが、少なくとも昨年実施された・・・

・モバイルファーストインデックスの実施

・サイトのSSL化の事実上の必須化

・医療広告ガイドラインの実施

・8月1日のコアアルゴリズムアップデートの実施

・9月28日のアルゴリズムアップデートの実施

という変化はその時点で終わったことではないはずです。

これらのことはこうした方向性が始まったという意味であり、これらのことが今後ますます厳しくGoogleに問われていくはずです。

・モバイルファーストインデックスの実施

→ 形だけのモバイル対応では無く、より踏み込んでスマホユーザーにとってもっと使いやすいデザイン、操作性を追求する。

・サイトのSSL化の事実上の必須化

→ メインサイトだけでなく、自社が運営するすべてのサイトをSSL化してセキュリティーを強化する。

有料のSSLを使っている場合は、無料のSSLがたくさん世の中に出回っているのでそれらに切り替えて無駄を省く

・医療広告ガイドラインの実施

→ 客観性に欠ける情報が未だ自社サイト上に無いかを確認して見つけ次第、改善または削除する

・8月1日のコアアルゴリズムアップデートの実施

→ 検索意図に逆らうコンテンツやサイト内リンクはページ内から削除して検索意図を満たすコンテンツばかりのページに改善する

・9月28日のアルゴリズムアップデートの実施

→ キーワードの詰め込みは出現頻度を減らして解消し、独自性の低いコンテンツは削除するか、少数のページにまとめてそうしたページの数を最小化する

少なくともこうしたことは2019年になっても継続するべきです。

今年がWebサイトを運営する皆さんにとってとても良い一年になることを祈ります。

Googleがモバイルファーストインデックス適用の進捗状況と適用の確認方法を発表

2018年12月25日

Googleが米国のウェブマスターブログで、『全世界の検索結果ページにおいてインデックスしたWebページの半数以上にモバイルファーストインデックスを適用した』(today, we're happy to announce that we now use mobile-first indexing for over half of the pages shown in search results globally.)(201812月19日)

https://webmasters.googleblog.com/2018/12/mobile-first-indexing-structured-data.html

ということを発表しました。

2018年3月からGoogleがモバイル版サイトを中心に評価してモバイル版Googleだけでなく、PC版Googleの検索順位を決定するという新方式であるモバイルファーストインデックスの適用をスタートして約9ヶ月を費やして、ようやくGoogleが50%のモバイルファーストインデックスの適用作業を終えたということになります。

今回の発表によるとGoogleは次の3点を提案しています:

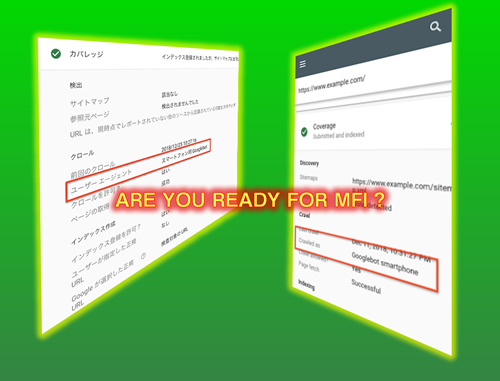

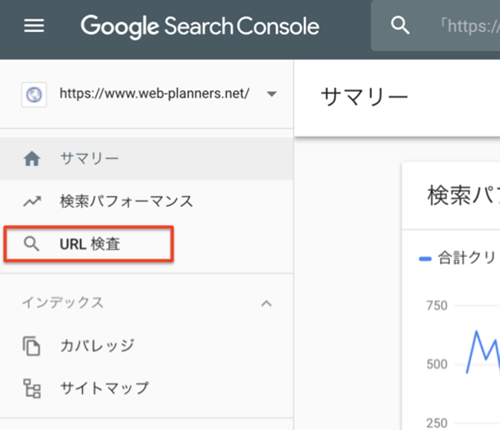

1、モバイルファーストインデックス適用状況の新しい確認方法

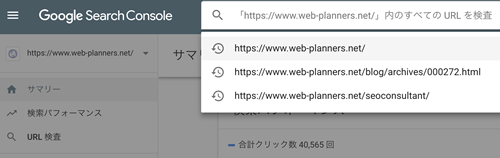

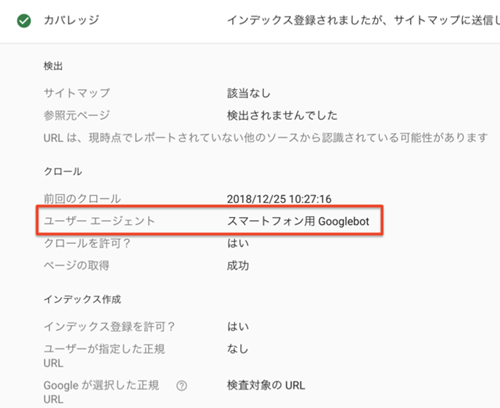

モバイルファーストインデックスの適用作業を終えた時に新型サーチコンソールの管理者宛に通知をしているが、次の手順でも自サイトにモバイルファーストインデックスが適用されたかどうかを調べることが出来るということです:

(1)「URLの検査」を選択

(2)調査したいサイトのURLを入力

(3)「カバレッジ」を選択

(4)「ユーザー エージェント」が「スマートフォン用 Googlebot」になっていればモバイルファーストインデックスが適用されている

モバイルファーストインデックス対応しているので未だGoogleから通知をもらった覚えが無いという方はこのやり方でチェックしてみて下さい。

2、PCサイトに構造化データがある場合はモバイルサイトにも含める

構造化データを使うとGoogleの検索結果ページに自サイトのエクストラな情報を表示することができますが、PCサイトに構造化データがある場合はモバイルサイトにも含めることを忘れてはならないということです。

【参考情報】

構造化データについて

構造化データについて

3、PCサイトのページ内に画像のALT属性テキストがある場合は、モバイルサイトのALT属性テキストにも含める

これもよくあるミスですが、PCサイトのページ内に画像のALT属性テキストがある場合はGoogleはそこにあるテキストを画像の意味の手がかりとして利用しています。それはモバイルサイトにも言えることです。PCサイトのページ内に画像のALT属性テキストがあるのに、モバイルサイトのALT属性テキストに入れ忘れがあるかを確認してあるようならばPCサイトのページ内にあるものと同じテキストを入れるようにして下さい。

ほとんどの方が自サイトのモバイルファーストインデックス対応を完了していると思いますが、過去数年間Googleは全サイト、全ページをモバイル対応するように要求しています。

しかし、現時点でも中途半端なモバイル対応しかしていないのに、モバイル対応していると思っているサイト運営者がいます。

モバイル対応をきっちりとするためには今回Googleが提案している構造化データやALT属性テキストの書き忘れ以外にも:

(1)PC版サイトと同数のページをモバイル版サイトにも実装する

→ サイト運営者の中には今でも未だモバイル版サイトを軽視していて、PC版サイトと同じだけのページをモバイル版サイトに設置するのは面倒だとか、費用が無駄だと思っている人がいます。

モバイルファーストという大方針をGoogleが取るようになった今、モバイル版サイトを軽視する態度は自滅行為です。モバイルファーストインデックスを適用されたサイトが日に日に増えている中、今最も注力すべきはモバイル版サイトのほうです。

PCサイトとモバイルサイトにあるページ数が同数になるレスポンシブWebデザインの場合はこの問題は生じることは無いはずです。しかし動的配信や別個のモバイルサイトを持つという方式をとったサイト運営者はPCサイトにあるページと同数のページがモバイルサイトにあるかを確認して不足しているようならすぐにページ数を揃えて下さい。そうしないと本来たくさんのページがあるサイトでもページ数が少ないとみなされたり、検索にかからないページが出てきて大きな機会損失を被ることになります。

(2)PC版サイトのコンテンツとモバイル版サイトのコンテンツを同じにする

→ PCサイトとモバイルサイトのページ数が同数だからといって完璧とは断言できません。PCサイトのページにある文字数とモバイルサイトにあるページの文字数が大きく違っているとハンディが生じる恐れがあります。

例えば、PCサイトのトップページには1000文字あるのに、モバイルサイトのトップページには800文字しかないということは差分の200文字はモバイルファーストインデックスが適用されるとGoogleが評価してくれなくなる可能性があります。

このハンディを避けるためにはPCサイトとモバイルサイトのページの文字数を同じか、ほとんど同じにすることです。

ただし、PCサイトのページに同じ文章が複数箇所に書かれている場合は、それら重複している文章をモバイルサイトのページでは省いても良いでしょう。しかし、モバイルサイトのページで省く文章がオリジナル文章の場合は削除すべきではありません。

このことはサイト内リンクについても言えます。例えば、PCサイトのトップページにはサイト内にある他のページへのリンクが70個あるのに、モバイルサイトのトップページにあるサイト内リンクが50個しか無ければ、省かれたリンクのリンク先ページの重みが下がりGoogleからの評価が下げられてそれらのページが上位表示しにくくなり、Googleからの流入(アクセス数)が減りGoogleによるサイトの評価が下がるリスクがあります。

これもページ内の文字と同様にリンク先が重複しているリンクならば省いても問題は無いはずです。しかし重複していない場合は大きなマイナスになるはずですので、サイト内リンクをなるべく減らさないようにして下さい。

必ず自社で運営している全てのサイトの全てのページを中途半端なモバイル対応ではなく、完全なモバイル対応することを徹底して下さい。

Googleはこれまで以上に完全なモバイルファーストインデックス対応を求めてきています。

Googleが、検索ユーザーにとっての快適な体験の提供を追求する今、このことが今のSEOでは最重要課題であることを忘れないで下さい。

【関連情報】

Googleがモバイルファーストインデックスを適用したサイトにはサーチコンソール宛に個別に連絡をすると発表!(2018年4月1日)

Googleがモバイルファーストインデックスを適用したサイトにはサーチコンソール宛に個別に連絡をすると発表!(2018年4月1日)

Google検索で圏外になってもマップ部分で上位表示されていれば集客に影響は無い!?

2018年12月17日

このところセミナー受講者や会員さんから相談を受ける中でGoogleの口コミ(レビュー)に関する相談や情報提供が増えています。

一例を挙げると、8月が9月のGoogleのアルゴリズムアップデートの後にGoogleでの検索順位が激しく落ちたのに集客にあまり影響がなかったという方がいました。

そのお店はGoogle広告も使っていないのに何故なのか、詳しく状況を確認したところGoogleマップでは引き続き上位表示しているのでそこから問い合わせや来店につながっているからだということがわかったのです。

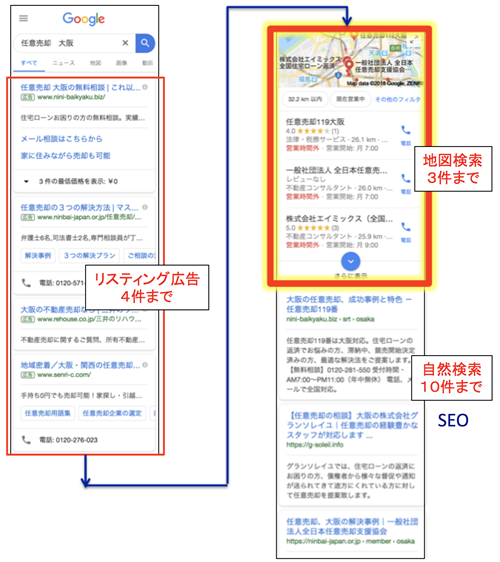

考えてみると飲食業や病院、整体院などの来店型ビジネスの場合、サイトを見るユーザーの多くはスマートフォンで見るため自然検索でたとえ1位表示されたとしてもその上にはリスティング広告が最大4件表示され、その下にはGoogleマップの上位3件のデータが表示されます。

その場合自然検索で1位表示していても検索結果の上から数えれば実質7位でしかありません。

PC版のGoogleでしたらユーザーは一度に上下左右たくさんの情報を見ることが出来ますし、クリック1つで画面の下を見ることが出来ます。

しかし、スマートフォン環境ではユーザーは上から順番に画面を擦って下にスクロールするので1件1件の情報が目に入ってきます。

そうなると自然検索の1位とそれ以下のサイトの情報を見る前に自分が探しているお店の基本的な情報や連絡先、広告欄では魅力的なキャッチフレーズが目に入るのでサイトへのリンクをクリックする確率が高くなるはずです。

こうした理由により、モバイル時代の集客にはジャンルによっては自然検索での上位表示よりも、Googleマップでの上位表示のほうが集客に貢献する可能性があるのではと思われます。少なくとも、自然検索と同じくらいGoogleマップでの上位表示は企業の集客を左右する最重要課題の1つになりつつあります。

問題は何をすればGoogleマップで上位表示してGoogleの検索結果画面の上部に表示される地図枠(最大3件)に表示されるかです。

これまでの研究と実証実験の結果明らかになってきたことは「Googleレビューの数を増やすこと」です。

Googleレビューの数を増やすことは簡単なことではありません。

そのため手っ取り早く口コミ投稿を増やすために口コミ投稿業者を利用しようとする人もいるでしょうが、これはGoogleによって完全に禁止されています。

Googleレビューへのやらせ口コミが発覚したらアカウントが停止されて半永久的にGoogleマップに表示されなくなるだけでなく、刑事告発されることもあります。すでに米国では刑事告発と多額の損害賠償請求の事案が複数発生しています。

【関連情報】

やらせの口コミをGoogleマイビジネスに書き込むと取り返しのつかない損害を被ることになる!(2017年08月13日)

やらせの口コミをGoogleマイビジネスに書き込むと取り返しのつかない損害を被ることになる!(2017年08月13日)

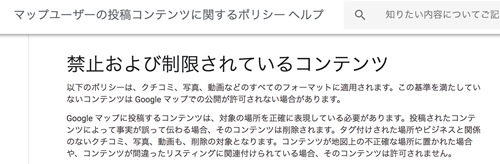

実際にGoogleマップに表示されるGoogleマイビジネスのヘルプページにある「マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー」にははっきりと:

『Google マップを使って他人を欺くことは許可されません。不正なコンテンツ、虚偽の表示や説明もこれに該当します。

他の個人や企業、組織を代表する権限がない場合は、コンテンツをそれらの個人や企業、組織に関連付けて表示してはいけません。

Google は、Google の代理である、または Google に雇われているなどの虚偽の主張をする投稿者に対して、コンテンツの削除やアカウントの停止、その他の法的な措置を取る権利を有します。』

と書かれています。

このような理由から、Googleマップ(Googleマイビジネス)のレビューを増やすには自社が主体的に集める他はありません。

しかし、Googleは「マップユーザーの投稿コンテンツに関するポリシー」にある「各フォーマットに適用される要件」で次のような警告を発しています:

『クチコミの謝礼としてお金を渡したり、受け取ったりしないでください。』

『顧客から大量のクチコミを募ることはしないでください。』

金品を渡すことによって口コミを増やすことはやらせ口コミになるということです。金品をもらった側は恩義を感じてネガティブな口コミは書きにくくなります。もしかしたら金品を渡すお店側がその口コミをチェックする体制があるということを暗示すればなおさらネガティブな口コミは書きにくくなり、同時にポジティブな投稿を強要する結果になる恐れもあります。

Googleで検索すると実際には複数の企業がサイト上で大々的にGoogleレビューへの投稿をお客様に依頼し、そのお願いの文章の最後のほうに「レビューを投稿していただいた方には粗品を進呈します」と言っているところがあるようですが、これがGoogleに密告でもされたら大変な事態になるでしょう。

では金品を渡さなければ大々的に口コミを募っても良いのかというとそれも禁止されていますので、メールを既存客に出したりGoogleレビュー投稿依頼のDMを打つことも許されません。これはWeb上で行われることではないので、バレにくいかもしれませんが、これもGoogleに密告されるリスクがあります。

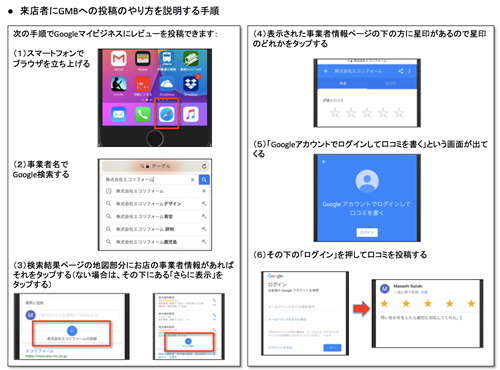

ではどうすれば良いのかというと店舗でGoogleレビュー投稿をお願いするチラシかカードを用意してお店の人が一人ひとりに投稿の依頼をすることです。

誰に対してもそうするというもではなく、商品やサービスに明らかに満足をしてくれたと思った人にだけ依頼すると良いでしょう。

実際に私も以前海外旅行のときに現地のツアーガイドの方に別れ際に「ツアー紹介サイトに書き込まれるレビューの投稿数が集客を左右します。鈴木さんはIT業界の方なのでレビューの書き方もご存知でしょうからレビューを投稿していただけないでしょうか?」と頼まれたときは、ホテルに帰ってすぐにレビューを書いたことがあります。もしそれがGoogleマップのレビューでも私はサービスにとても満足していたので口コミを投稿していたと思います。

ただ誰もがレビューを投稿する方法を知っているわけではないので、そうしたネットに不慣れな人のために投稿の手順を解説するチラシかカードを作っておいてそれを渡すのも良いでしょう。

下の図は私が自分のセミナーで紹介しているネットに不慣れな人に渡すためのチラシの例です。

もしも、お客様が投稿の仕方がわからないと言ったらば「もしよろしければ投稿画面が開くように私がお手伝いしましょうか?」と言えばレビューを書き込むことが可能になるはずです。こうしたことは厚かましいように聞こえるかもしれませんが、もしかしたらお客様がレビューの投稿方法を教えてもらったことで喜んでくれるかもしれません。

このようなレビューを増やすという作業は最初は途方もないことであり、馬鹿らしくも感じるかもしれませんが、今、レビューを増やす企業努力をしないということは昔で言えば「ホームページを持たない企業はこの世に存在しないも同じ」というくらい競合他社に遅れを取ることになり、将来挽回不可能なくらいの差をつけられるリスクがあるのではないでしょうか?

ぜひ、少しでもGoogleマップからの集客を成功させたい方、Google検索で自社サイトの順位が下がっても大きな打撃を受けたくない方、そして広告費を削減したい方は、邪道ではないやり方、王道のやり方でGoogleレビューを増やす取り組みをスタートして下さい。

【関連情報】

Googleの口コミ投稿に関するポリシーを読むと「越えてはならない一線」が分かる(2017年9月01日)

医療広告ガイドラインの実施によりGoogleレビューの口コミ投稿は禁止されるのか?(2018年6月21日)

Googleの口コミ投稿に関するポリシーを読むと「越えてはならない一線」が分かる(2017年9月01日)

医療広告ガイドラインの実施によりGoogleレビューの口コミ投稿は禁止されるのか?(2018年6月21日)

Facebook検索の順位はどのように決められるのか?Facebookが検索アルゴリズムを公表

2018年12月04日

Facebookが検索のアルゴリズムを解説する動画を発表しました。

『How Facebook Search Works, in Under Two Minutes』

『2分でわかるFacebook検索の仕組み』(2018年11月30日)

この発表によると:

● Facebook検索はFacebook内でのユーザーの行動によって大きく影響される

● Facebook以外でのユーザーの行動は影響しない

● Facebook内でのユーザーの行動には次のものが含まれる:

(1) ユーザーの友達がどんな記事をシェアしたか?

(2)ユーザーがフォローしているFacebookページ

(3)ユーザーが参加したFacebookグループ

(4)ユーザーが気に入ったイベント、フォローしたイベント

(5)ユーザーがニュースフィード内で何を見て、触ったか?

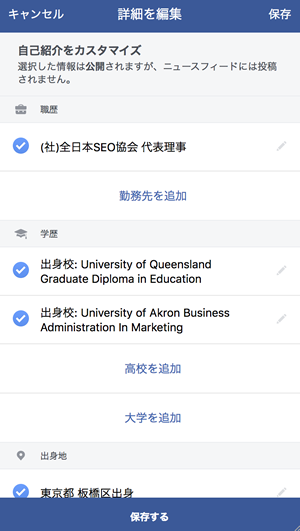

(6)ユーザーがプロフィールに掲載した情報

(7)ユーザーがどこにタグ付けをしたか?

(8)過去の検索履歴

(9)Facebook全体での記事、ページの人気度、検索履歴、投稿の傾向

などがFacebookの検索順位を決めるということです。

このことは一人ひとりのユーザーが異なった検索結果を見ているということを意味します。

究極の個人にカスタマイズされた検索エンジンだと言えます。

こうした検索エンジン内で上位表示するために企業の広報担当者に求められるスキルは:

1、今の自社のマーケケットにおいて何が求められているかを知ること

2、見込み客が何に困っているのか?何に悩んでいるのかを敏感に感じ取る力

3、様々な記事を投稿して何が最も反応が良いのかを知る検証力

4、その時々のトレンドを反映する柔軟性

などです。

Web検索エンジンのGoogleと比べるとFacebookの検索エンジンの凄さは、ユーザーの行動履歴からユーザーのニーズを検知して最適な検索結果を返す力です。

Googleも近年、ユーザーの行動履歴というデータを活用してどのWebページが人気があるのか、クエリ(検索キーワード)と関連性があるのかを突き止めて検索順位に反映するようになっています。

現実に、今年の8月1日にGoogleが実施したコアアルゴリズムのアップデート以降は:

(1)平均ページビューが多い

(2)サイト滞在時間が長い

(3)直帰率が低い

といういわゆるユーザーエンゲージメントが高いWebページが飛躍的に順位アップしています。そしてその一方でそれらの数値が悪いサイトの順位が大きく下がり、Googleからの流入が激減しています。

Googleも競合であるFacebookをかなり意識しているはずです。

今後益々、ユーザーエンゲージメントが高いコンテンツ作りがサイト運営者に求められます。

医療・健康サイトのアクセス数が激減している理由は?

2018年11月26日

最近増えている相談で多いケースが医療・健康関連のサイトでGoogleからのアクセス数が激減しているというものがあります。Googleが実施した8月1日のコアアルゴリズムアップデートと9月28日の小規模なアルゴリズムアップデートにより80%近くのアクセス数が減ったという深刻な事態です。

具体的にどのような業種からの相談かと言うと:

病院

歯科医院

整体院

漢方

サプリメント販売会社

などの業種です。

現在、原因を調査して様々な提案を行っていますが、こうしたお話をお聞きすると非常に心が痛みます。

せっかく増やしてきたGoogleからのアクセスがここまで減少して非常にお困りになっているからです。

調査を続ける中で、気になる点を1つ発見しました。

それはサイト上での表現、つまりコンテンツに大きな問題を抱えているところであるほど検索順位の下がり幅が多く、Googleからのアクセス数の減り方も多いという点です。

そのコンテンツの大きな問題とは、医療・健康情報の表現に関する問題のことです。

医療・健康業界を取り巻く変化はGoogleが実施した8月1日のコアアルゴリズムアップデートと9月28日の小規模なアルゴリズムアップデート以外にも実は2つあります。

1つはGoogleが今から約一年前の2017年12月6日に日本でだけ実施した「医療アップデート」です。Googleはその公式サイトで「医療や健康に関連する検索結果の改善について」という重要な発表をしました。

【参考】

医療や健康に関連する検索結果の改善について(2017年12月6日)

【Google公式発表】医療・健康サイトの検索順位が激変!信頼性の低いサイトは上位表示出来なくなった!?(2017年12月06日)

医療や健康に関連する検索結果の改善について(2017年12月6日)

【Google公式発表】医療・健康サイトの検索順位が激変!信頼性の低いサイトは上位表示出来なくなった!?(2017年12月06日)

この発表によるとGoogleは:

● 2017年12月6日、日本語検索におけるページの評価方法をアップデートした

● この変更は、医療や健康に関する検索結果の改善を意図したもので、医療従事者や専門家、医療機関等から提供されるような、より信頼性が高く有益な情報が上位に表示されやすくなる

● このアップデートは医療・健康に関連する検索のおよそ 60% に影響する

● 医療や健康だけに限らず、今後も継続的に検索の改善に取り組んで行く

という方針を取ることにしました。

この発表がされた直後に、医学的根拠のない医療関連コンテンツを載せているサイトの順位が下げられました。その一方でそれまで検索順位が低かった地味な医療機関のサイトの検索順位が引き上げられました。

この医療アップデートはその時に実施されて終わったのではなく、今でも継続的にGoogleの品質チェック担当のスタッフが1つ1つの医療・健康情報サイトのコンテンツをチェックして問題のあるサイトの検索順位が下げられている可能性があります。

もう一つの、医療・健康業界を取り巻く大きな変化は厚生労働省が2018年6月1日に実施した医療広告ガイドラインという規制です。

厚生労働省によるこの規制は:

1、比較広告

2、誇大広告

3、広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告

4、公序良俗に反する内容の広告

を一切禁止するもので、インターネット広告、Webサイト、ポータルサイト、ブログ、SNS、書籍(バイブル商法)、印刷物、取材など考えられるありとあらゆるものを包括的にカバーするものです。

このときから患者さんの声のサイトへの掲載は禁止になり、ビフォーアフターの掲載は副作用等のリスクの表示と実際にかかった費用等も掲載しなければならなくなりました。

この規制はGoogleと直接関係あるものではなく、日本の厚生労働省が実施したものです。そのためGoogleのアルゴリズムが自動的にチェックしてペナルティーを与えているとは考えにくいものです。

しかし、Googleは常日頃から品質チェックスタッフ(サーチクオリティーチーム)が疑いのあるサイトを1つ1つ目視でチェックしてサイトの品質に点数をつけています。

Googleが自社サイト上で公開している「Google General Guidelines」を見ると非常に多くのページに渡って人の命に関わる業界のコンテンツを厳しくチェックしていることがわかります。

通常、Googleはサイトのコンテンツに重大な問題があり、ペナルティーを与えて順位を下げる時にはサーチクオリティーチームがサーチコンソール宛に品質に関する警告のメッセージを送信します。そしてそこで指摘されている問題点を修正して再審査リクエストをして合格すると順位を復旧してくれます。

しかし、今回の医療・健康に関しての警告をサーチコンソール宛にもらったというケースを私は未だ一度も聞いたことも見たこともありません。

何故なのでしょうか?

ここからは推測ですが、考えられる理由は、警告メッセージを発するとサイト管理者はサイトにある問題のあるコンテンツを修正して再審査リクエストを出してきます。そうするとそこでGoogle側での確認作業が発生します。一発で問題点が修正されれば良いですが、通常そんなに簡単なものではありません。

ほとんどの場合、サイト運営者が問題点を直したつもりでもページやサイト内の他にたくさんの修正点が残っているものです。それを1つ1つGoogleのスタッフが対応していったらば膨大な人件費がかかります。Googleがいくら裕福でも無料で一人ひとりのサイト運営者に信頼できるコンテンツとは何か、医療広告ガイドラインに触れない書き方を添削していったら経済的にGoogleは立ち行かなくなるはずです。

こうした問題は以前ヤフージャパンが抱えていました。ヤフージャパンは以前ヤフーカテゴリというリンク集への掲載審査サービスを提供していました。

通常の業種だと一回の審査料金は50,000円でしたが、医療関連やその他規制が厳しい業界の審査料金は3倍の150,000円をとっていました。

その理由はサイトにある1つ1つのページをみてチェックすることが手間のかかるものであり、審査に落ちたときは落ちた理由をいくつか申請者に対して伝えなくてはならなかったからだと思われます。

当時は150,000円を払ってもたくさんの問題点がある場合はその中の1つか2つの問題点しか教えてくれず、あとはサイト管理者が何が問題なのかを推測して修正する必要がありました。

150,000円を払っても他人がしてくれるのはこの程度のものです。Googleが無料で日本中の医療・健康サイトの1つ1つのページをチェックしてサイト運営者に添削サービスを提供出来るわけがありません。

こうした理由から、自サイトに医療アップデート違反、医療広告ガイドライン違反のコンテンツが少しでもあった場合、誰も指摘してくれず、Googleは無言でそのサイトの順位を下げるほかないのでしょう。

ではここで

病院

歯科医院

整体院

漢方

サプリメント販売会社

などの医療・健康関連のサイト運営者はどうすべきかを述べます。

それは:

1、医療広告ガイドラインを読み、そこに書かれている禁止事項に触れるコンテンツを削除、または修正する

2、薬機法(旧薬事法)に触れるコンテンツを削除、または修正する

の2点です。

さらに言うと:

1、医者だからといって医学的根拠に欠ける発言は許されないので医学的根拠のあることだけを述べる

2、外国に所在するふりをしたり、実際に所在していても、実際に日本語で書かれていて日本人向けに作られているコンテンツもペナルティーの対象になるので医学的根拠のあることだけを述べる

という点です。

以前私に相談してくれた方の中に、外国に会社が所在している企業が運営しているサイト上で癌を治すと説明されているサプリメントを販売している方がいました。

また、薬機法に触れる書き方をしているページに医師の顔や肩書、コメントが書かれているサイトがありました。

これらのサイトはいずれもアクセス数が以前より8割近く減少しておりほとんどの検索キーワードで上位表示できなくなっています。

以上が医療・健康サイトを取り巻く最近の状況と復旧への対策です。

これまでの古い感覚を捨て去り、客観的に自サイトのコンテンツを点検してください。

そして少しでも修正すべき点があったらすぐに修正してください。

そしてGoogleが検索ユーザーに見せても安全だというレベルにサイトを高めてください。

【関連情報】

8月1日のGoogleコアアルゴリズムアップデートは医療・健康サイトだけに影響したのか?(2018年8月10日)

医療広告ガイドラインの実施によりGoogleレビューの口コミ投稿は禁止されるのか?(2018年6月21日)

8月1日のGoogleコアアルゴリズムアップデートは医療・健康サイトだけに影響したのか?(2018年8月10日)

医療広告ガイドラインの実施によりGoogleレビューの口コミ投稿は禁止されるのか?(2018年6月21日)

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集