HOME > Webの規制問題

Webの規制問題

医療広告ガイドラインの実施後でも許される症例写真、ビフォーアフター写真とは?

2018年06月11日

先日の記事でもお伝えしたように6月から医療広告ガイドラインが実施され、Webサイト上での表現が規制されるようになりました。

《関連情報》医療広告ガイドラインが6月1日から施行されサイト上の表現が大幅に規制される!その対策は?(2018年06月04日)

https://www.web-planners.net/blog/archives/000294.html

このガイドラインが実施後にも多くの医療関連サイト上では症例写真やビフォーアフター写真が掲載されています。https://www.web-planners.net/blog/archives/000294.html

何故なら一定の条件を満たせば医療関連サイト上で症例写真やビフォーアフターが許されているからです。しかしこれは2018年6月現在のことであり、今後規制がさらに強化されて全面的に禁止される恐れはあります。

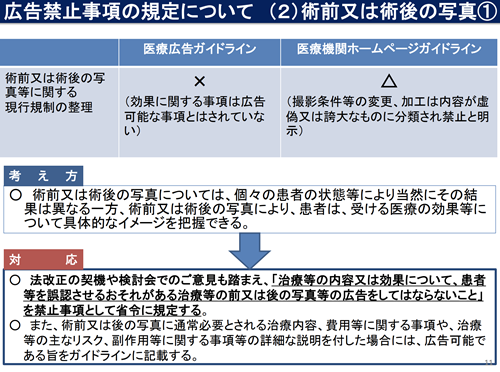

それではどのような症例写真やビフォーアフター写真が今日でも許されているのかと言うと、ガイドラインにある

『術前術後の写真に通常必要とされる治療等の内容、費用等の詳細な説明を付した場合についてはこれに当たらないものであること』という点を満たしているものです。

※出典:「医療広告規制の検討状況と今後の取組について 平成30年2月14日 厚生労働省医政局総務課」

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2018/267/doc/20180214_shiryou1_1.pdf

このガイドラインによると治療の内容や費用の詳細がしっかりと記述されていて、治療等の内容又は効果について、患者等を誤認させるおそれがなければ許されるということです。

実際に、美容外科関連の検索キーワードでGoogleで上位表示している美容外科のサイトには今でも症例写真やビフォーアフター写真は掲載されています。

しかし、以前とは違い:

(例1)

施術名:豊胸・豊胸術

施術の説明:豊胸術にはご自身の脂肪を吸引し注入する脂肪注入豊胸、ヒアルロン酸を注入するヒアルロン酸注入豊胸、シリコンバッグを胸部に入れるバッグ豊胸などがあります。

施術の副作用(リスク):だるさ・熱感・頭痛・蕁麻疹・痒み・むくみ・発熱・咳・冷や汗・胸痛・アナフィラキシーショック・呼吸困難・傷痕のもり上がり・凹み ・色素沈着・皮膚の色素沈着・施術箇所の知覚の麻痺・鈍さ、しびれなどを生じることがあります。

施術の価格:XXXXXXXX円からYYYYYYYY円

(例2)

溶ける糸を挿入してタルミを引き上げ肌質を改善する施術 136,000円から901,000円

【副作用・リスク】ハレ/痛み:2日から1週間位 内出血:1から2週間位 針跡:数日から1週間位

のように治療内容、施術の副作用・リスク、費用等の詳細がしっかりと書かれているものばかりです。

今後の予想ですが・・・

(1)しばらくの間は条件を満たせばサイト上に症例写真やビフォーアフター写真の掲載は許され

(2)しかし、一部のクリニックが条件を満たさないものを掲載してしまう

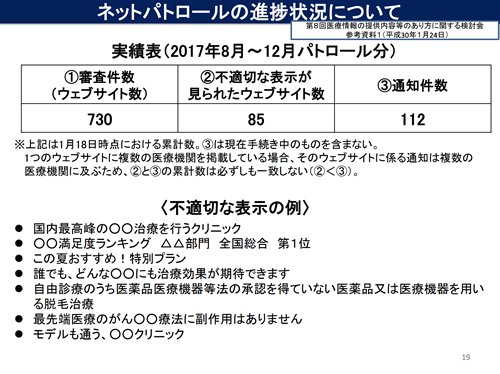

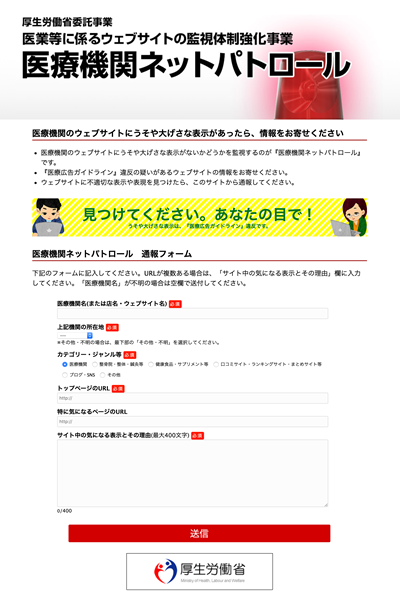

(3)ネットパトロール(医業等に係るウェブサイトの監視体制)により通報が増える

(4)さらに規制が厳しくなるか、全面禁止される

というような悲観的な予想も考えられます。

ネットパトロールというのは膨大な予算をかけて不正行為をしているサイトを発見、通報する体制です。

※出典:「医療広告規制の検討状況と今後の取組について 平成30年2月14日 厚生労働省医政局総務課」

https://www.cao.go.jp/consumer/iinkai/2018/267/doc/20180214_shiryou1_1.pdf

今後医療サイト運営者に求められることは:

1、症例写真やビフォーアフター写真をサイトやあらゆる広告物に載せるときは規則を徹底して守ること

2、症例写真やビフォーアフター写真に頼らないサイト運営をすること

の2点でしょう。

問題はどうすれば、症例写真やビフォーアフター写真に頼らないサイト運営が出来るかですが、それは医師による医療情報の発信です。

確かにネット上には膨大な数の医療情報があります。

しかし、その多くは資格や経験を持たない医療の素人が複数の医学書やネット上の情報をかき集め合成した信憑性の低い情報だったり、患者による主観的な憶測の情報です。または、医師の監修というお墨付きを得ただけの素人が文字数ばかりを増やそうとして書いたものでしょう。

実際に、医療サイトのWelq事件以降、Googleはそうした信ぴょう性の低い情報のあるサイトの検索順位を意図的に下げる措置を2017年12月に講じました。

※参考:【Google公式発表】医療・健康サイトの検索順位が激変!信頼性の低いサイトは上位表示出来なくなった!?(2017年12月6日)

https://www.web-planners.net/blog/archives/000272.html

現役の、第一線で活躍する優秀な医師によるコンテンツのニーズは非常に高いはずです。

書店に行けば確かに大量の医学書が売っていますが、何でもネットで情報が無料で取れるこの時代に、古い情報ばかりだったり、表面的にはわかりやすいものの浅い情報しか載っていないものをわざわざ何千円も出して買おうという人は減ることはあっても増えることは考えづらいのが現実です。

もちろん、現役で活躍する優秀な医師や医療従事者ほど忙しいために情報発信をするための時間を取るのは困難なのはわかります。

しかし、サイト運営担当者に音声取材をしてもらえば、パソコンを前にしてタイピングするのに60分かかることでもわずか5分程度で済むはずです。

何もかも自分でしようというのではなく、Webチームを作り、組織力で乗り切ることは可能なはずです。

Googleが医療の資格を持っていない人や組織が発信する信頼性の低いサイトの順位を劇的に下げるようになった2017年12月6日以来、病名や症状名の検索キーワードで検索して上位表示しているサイトのほとんどは医学辞典を切り取ったような当たり障りのない用語集のようなものばかりです。

こうした状況こそが今回、医療広告ガイドラインで規制された病院、クリニックのサイトにとって非常に大きなチャンスを提供しています。

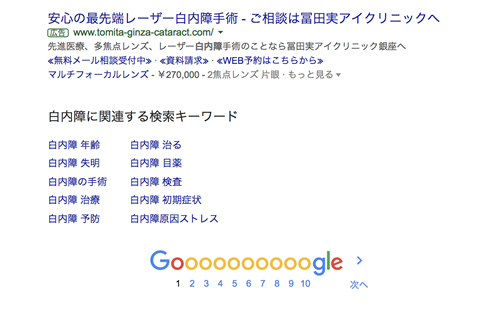

何について書けば良いのかわからなければGoogleに心当たりのあるキーワードを入れて検索して見て下さい。

検索結果ページの一番下に検索数が多い関連キーワードが表示されます。これらこそが一般人が今すぐ知りたい情報そのものです。

すこしでも早く行動を起こし、今回のピンチをチャンスに転換して下さい。

医療広告ガイドラインが6月1日から施行されサイト上の表現が大幅に規制される!その対策は?

2018年06月04日

最終更新日:2019年4月13日

今、会員企業の方からもっとも多く頂くご質問が、「6月1日から施行される医療広告ガイドラインの対策は?」というご質問です。

これまで許されてきた病院、歯科医院等の医療機関のサイトでの患者さんの声、ビフォーアフター写真、芸能人の利用実績等のサイトの成約率を高めるための工夫のほとんどが一気に完全禁止になるという日本の医療業界のWebマーケティング史上の最も大きな激変が起きたのです。

厚生労働省によるこの規制は:

1、比較広告

2、誇大広告

3、広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告

4、公序良俗に反する内容の広告

を一切禁止するもので、インターネット広告、Webサイト、ポータルサイト、ブログ、SNS、書籍(バイブル商法)、印刷物、取材など考えられるありとあらゆるものを包括的にカバーするものです。

治療内容や効果に関する体験談は広告とみなし・・・

・広告が可能とされていない事項の広告

・内容が虚偽にわたる広告

・比較優良広告(日本一、最高、著名人も・・・という表現の禁止)

・誇大広告

・患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告

・治療等の内容または効果について、患者等を誤認させる恐れがある治療等の前または後の写真等の広告

(いわゆるビフォー・アフター写真。ただし、通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する詳細な説明を付けている場合にはウェブサイト掲載可能)

・研究会、学会などを装って特定の医院への誘導をすること

・公序良俗に反する内容の広告

などと非常に具体的に禁止事項が記述されています。

※医療広告ガイドライン

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000209841.pdf

このガイドラインを読めば読むほど、自社サイト上であれ、誘導サイト上であれ、ネットであれ紙媒体であれ、あらゆる回避策を想定しているもので誰もが逃れることが出来ないものになっています。

もはや小手先のトリックを使って他人のふりをして誘導したり、医療マーケティング会社を使って自分の病院の評価を高めようとすることも一切禁止になりました。

厚生労働省はすでに医療広告ガイドラインに違反したサイトを通報するサイトを開設しておりネットユーザーからの通報を募っています。

【ネットパトロールWebサイト】

問題は6月1日から医療機関のサイト運営者は何をすべきかという点です。

それは、患者の集客を集客のプロに丸投げするという態度を改め、自らが主体的に情報を発信するということです。

これまではドクター自らが積極的に表にでないで、患者という他人の口を借りて自分の評価を高めることや、医療マーケティング会社により取材やバイブル本、ポータルサイト上での口コミなどを使って自分の評価を高めることが許されてきました。

しかし、本来は病気という深刻な問題を抱える患者に対して、ドクターがどのように接しているのか、接したいのかをブログ記事上や、サイト上のお役立ちコンテンツページ上で自分の口で表現し、積極的に情報発信すべきなのではないでしょうか?

もちろん、日々の治療で忙しいことはわかります。しかし、深刻な問題を抱えている患者は集客担当の係りが美辞麗句を使って飾り立てた言葉や演出というテクニックで作られた劇場ではなく、普段なかなか会話が出来ないドクターの考えや生き様が知りたいのではないでしょうか?

一人の患者あたり、数分程度しかコミュニケーションが出来ないほど病院は混雑していたり、賢威に弱いほとんどの患者は自分の命や健康を託すドクターに対して質問を積極的にすることもままならないのが現実です。

せっかくインターネットという情報発信手段が誰でもほぼ無料で使える時代に私達はいるのです。

それをわざわざ集客担当の係りにお金をかけて任せるだけというのはあまりにももったいないと思えないでしょうか?

今回の医療広告ガイドラインの実施後は次のようなことが予想されます:

● ネット集客にドクターが積極的に時間を割いて情報発信をしない医院は淘汰される

● これまでさんざん患者さんの声、症例写真などをサイト上に掲載して急成長した医院は一定期間は優位性が保たれるが、ドクターが積極的に時間を割いて情報発信をしない医院は衰退し、最終的に淘汰される

● ドクターが積極的に時間を割いて情報発信をしないで楽な道を探し続ける医院は一時的に楽な方法を見つけられても、さらに規制が強化されて道がふさがれて持ち時間を使い果たす

● 整体、治療院、接骨院などの業界も同じような規制がいずれかの政府機関によって実施されて今回の医療業界と同じことが起きる

● エステ、マッサージなどの美容、健康業界にも同じようなことが起こる

● それ以外のほとんどすべての業界にも、誇大広告の規制が広がる

今回の医療広告ガイドライン導入の影響はあらゆる業界に広がる恐れがあります。

最後に身を守るのは他社に集客を丸投げする態度ではなく、問題を抱えて困っている見込み客とその他大勢の全国にいる悩みや苦痛を抱えている検索ユーザーに共感し、彼らが知りたいことを予測して、それをWebコンテンツとして提供する姿勢です。

この課題から逃れることは誰も出来ないはずです。

少しでも早く、誰が何をいつまでにやるのかを決めて行動を起こしてください。

【関連情報】

医療広告ガイドラインの実施後でも許される症例写真、ビフォーアフター写真とは?(2018年6月11日)

医療広告ガイドラインの実施によりGoogleレビューの口コミ投稿は禁止されるのか?(2018年6月21日)

医療広告ガイドラインの実施後でも許される症例写真、ビフォーアフター写真とは?(2018年6月11日)

医療広告ガイドラインの実施によりGoogleレビューの口コミ投稿は禁止されるのか?(2018年6月21日)

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 02月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

最新記事

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

- 2024年8月15日のGoogleコアアップデートの傾向と対策

- .htaccessファイルとは何か?初心者のための活用ガイド

アーカイブ

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(21)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(12)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集