HOME > Webの規制問題

Webの規制問題

【重要】サイトの全ページSSL化は、今月7月24日がSSL導入期限!

2018年07月09日

今年2月に「ついにGoogleが全ページSSL化していないサイトは「保護されていません」とChromeに表示することを決定」

https://www.web-planners.net/blog/archives/000280.html

でご報告したように、今月7月にサイト上のあらゆるページがSSL化されていない場合、それらのページをChromeブラウザ上で見たユーザーの画面上部に「このページは保護されていません」が表示される日が来ます。

問題は7月のいつにそれが起きるかです。

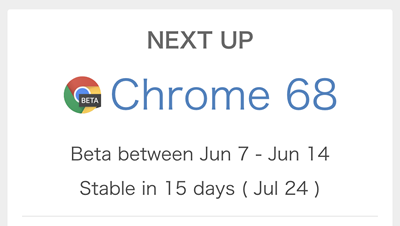

Chrome公式サイトのhttps://www.chromestatus.com/features/schedule

に発表されているChromeの新バージョンChrome 68に切り替わる日は7月24日だということがわかりました。

Chromeブラウザは日本で最もユーザー数が多いブラウザのためこの影響は少なくないはずです。

「このページは保護されていません」というニュアンスの表示がPC版Chromeの一番右上に表示されることにより不安感を覚えるユーザーがサイトから離脱することはあまり無いと思います。

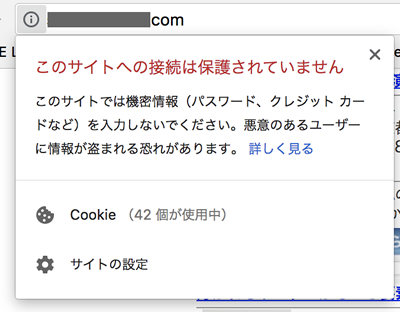

しかし、現時点でもSSL化されていないページには「!」というマークが表示され、その部分をクリックすると「このサイトへの接続は保護されていません:このサイトでは機密情報(パスワード、クレジットカードなど)を入力しないでください。悪意のあるユーザーに情報を盗まれる可能性があります」とかなり強いトーンで警告を発しています。

パスワードを入力しなければユーザー登録によって成り立っているビジネスは影響を被るでしょうし、クレジットカード入力がされなくなればオンライン決済により売上を増やしてきた企業はお金の流れが悪化して業績に悪影響を及ぼすはずです。

この他にもSEOに直接的な悪影響が及ぼされる可能性があります。それはGoogleがこれまでも過去数年にわたって段階的にサイトをSSL化(暗号化)していないサイトに警告を発してきたからです。

HTTPSをランキングシグナルに使用します(2014年8月7日)

https://webmaster-ja.googleblog.com/2014/08/https-as-ranking-signal.html

HTTPSページが優先的にインデックスに登録されるようになります(2015年12月18日)

https://webmaster-ja.googleblog.com/2015/12/indexing-https-pages-by-default.html

ChromeのHTTP接続におけるセキュリティ強化に向けて(2017年7月21日)

https://webmaster-ja.googleblog.com/2017/07/next-steps-toward-more-connection.html

SSLは今日無料でも導入できますので、自社が運営する全てのサイトの全てのサイトに導入していない方は今月7月24日までに完全に導入すべきです。

無料SSLについては「SSL導入前に注意すべきことは?」

https://www.web-planners.net/blog/archives/000257.html

に詳細があります。

ただ、不思議なことにこれまで私の周りではSSLを導入したあとに明らかにそれが原因でGoogleの検索順位が上がったことは見たことも聞いたこともありません。

しかし、SSLにしてから検索順位が落ちたという話は頻繁に聞きます。

その理由はいくつかあります。

理由1:自動転送忘れ

SSLを導入する前のURL

(例)

http://www.suzuki.com

にアクセスした時に

SSLを導入した後のURL

https://www.suzuki.com

に自動転送をし忘れている場合です。

トップページだけではなく、下層にあるページのURL

(例)

http://www.suzuki.com/shouhin0059.html

にアクセスした時に

SSLを導入した後のURL

https://www.suzuki.com/shouhin0059.html

に自動転送をし忘れることも許されません。

SSLを導入するときはかならずこの自動転送を忘れないでください。

理由2:2つのサイトが同時に見れるミス

2つ目のよくあるミスが、SSL導入後に

http://www.suzuki.com

でも

https://www.suzuki.com

でアクセスしたときもどちらも同じサイトが見れるというものです。

理由1のところで述べたように、

http://www.suzuki.com

にアクセスしたら必ず

https://www.suzuki.com

に自動転送しなくてはなりません。

それをせずに、S無しの旧来の

http://www.suzuki.com

のサイトのページも見れてしまうと内容が全く同じ2つのサイトがWeb上に存在するとGoogleは判断します。

そしてそれは多くの場合、善意で行っていることではなく、内容が同じ2つのサイトをGoogleの検索結果に両方とも表示させるスパム行為だと判断する恐れがあるのです。

SSL化したときは必ずこれらの点に注意しなくてはなりません。そうしないとSSL化したことによりGoogleの順位が落ちたてアクセスが減るだとか、S無しの旧来のサイトにどこかのサイトからのリンクを辿って来てくれたユーザーが迷子になり、アクセスが減る、つまり機会損失が発生するという本末転倒の事態に陥ることになります。

SSLを導入するのは面倒ですし、サイト上にFacebookのいいねボタンの数を表示している場合はURLがhttpからhttpsに変わるため数値はゼロからのスタートになってしまいモチベーションに響くこともあります。

《リセットされてしまったFacebookのいいねボタンの様子》

私も個人的に恥ずかしながら当ブログ上のFacebookのいいねボタンの数がゼロにリセットされるのが嫌で6月末までブログとブログが設置されているサイトをSSL化していませんでした。しかし、そんな見栄を気にするのが滑稽なくらい、SSL化というネットユーザーを少しでも保護するための作業を実施することのほうが何千倍も重要だと今では思います。

現在のWebを取り巻く環境は個人情報保護強化一色といってよいほどですのでネットでビジネスをする者としては義務として行うべきです。

今日もニュースサイトには「日本企業初の「GDPR」違反の可能性、プリンスホテルなど」

https://diamond.jp/articles/-/174282

というようにEU政府が施行した個人情報保護規制のGDPRに日本の企業が始めて違反され高額な罰金を取られる可能性が生じたそうです。

この記事によると「注意したいのは、GDPRはデータ侵害の発覚をもって即、制裁金を科すという類いの法律ではないことだ。監督機関がより重視するのは、GDPR対策への姿勢で、取り扱う個人情報の中身や個々の企業の事情に見合ったセキュリティー対策をしっかりとその組織が行っていたのかといった、取り組みのプロセスだ。」ということです。

社会的に見た時にやるべきことを事前にやっていないということが発覚すると大変なことになるようです。

やるべきことが明らかだと社会が認識しているときは、かならずそれをやらなくてはならない。それが新しいネットを使ったビジネスの常識になりました。これからもこうした動きから目を離したり、実施すべきであり、出来たことを実施せずに事件を起こす事は許されません。これが新しいネットを使ったビジネスを営む企業や人が守るべきルールです。

【関連情報】

GDPRの次に来るeプライバシー規則導入でクッキーの使用が困難になる!(2018年6月29日)

https://www.web-planners.net/blog/archives/000297.html

Googleアナリティクスのデータが消える?データ保持期限の設定が必要に(2018年4月28日)

https://www.web-planners.net/blog/archives/000290.html

GDPRの次に来るeプライバシー規則導入でクッキーの使用が困難になる!(2018年6月29日)

https://www.web-planners.net/blog/archives/000297.html

Googleアナリティクスのデータが消える?データ保持期限の設定が必要に(2018年4月28日)

https://www.web-planners.net/blog/archives/000290.html

GDPRの次に来るeプライバシー規則導入でクッキーの使用が困難になる!

2018年06月29日

最終更新日:2019年4月5日

2018年5月25日からヨーロッパのEU加盟国にGDPR(General Data Protection Regulation)という個人情報を保護するための法律が施行されました。

その影響として、Googleアナリティクスのデータ保持期限がこれまで無制限だったのが、「自動的に期限切れにならない」という設定にしないとアクセス解析ログのデータが一定期間を過ぎると自動的に削除されてしまい過去のデータを見たい時に不便が生じるということ4月28日の記事でお知らせしました。

【参考】

Googleアナリティクスのデータが消える?データ保持期限の設定が必要に(2018年4月28日)

https://www.web-planners.net/blog/archives/000290.html

この流れは、年々増大するGAFA(Google、Amazon、Facebook、Appleの4社の頭文字を取ったもの)の影響力を抑制するだけでなく、ネット上で取得した個人情報のやり取りがあまりにも野放しになってきており個人情報を勝手に様々なマーケティングで利用する広告企業等の活動を制限するためのものでした。Googleアナリティクスのデータが消える?データ保持期限の設定が必要に(2018年4月28日)

https://www.web-planners.net/blog/archives/000290.html

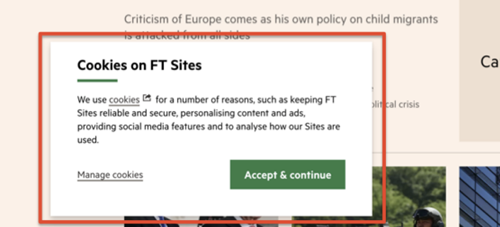

さらに現在EU加盟国内ではGDPRの次にeプライバシー規則という新法を審議しています。この規則が実施されるとクッキーによるネットユーザーのデータ収集はユーザーの能動的な同意が無いと取得出来なくなります。

すでにEU域内の企業のWebサイトでは下図のようにクッキーを取得することを同意するかどうかのポップアップが表示されるようになっています。

他にもグローバル企業の日本語版サイトでもポップアップの表示がされるようになっています。

この規則が実施されるとクッキー情報取得を同意しないというリンクをクリックしても、コンテンツを見せなくてはならないそうです。そうしないとサイトのコンテンツを見に来たユーザーにクッキー情報取得を無理やり同意させることになるからだということです。

【参考】

GDPRの次は「ePrivacy Regulation」──FacebookやGoogleが警戒する規則とは(2018年05月29日)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1805/29/news075.html

eプライバシーを巡る戦い(2018年4月9日)

https://blog.kaspersky.co.jp/battle-of-eprivacy/19962/

この規則が施行された後に違反した企業にはGDPRと同じレベルの罰金が課されることになるということです。GDPRの次は「ePrivacy Regulation」──FacebookやGoogleが警戒する規則とは(2018年05月29日)

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1805/29/news075.html

eプライバシーを巡る戦い(2018年4月9日)

https://blog.kaspersky.co.jp/battle-of-eprivacy/19962/

EU域内の国に拠点を持たない企業でもEU域内のネットユーザーがサイトを訪問したときにはこうしたポップアップを表示しなくてはならなくなるので、日本の企業も対応しなくてはならなくなります。

ここで思うのは、それほどクッキーを使った個人情報の収集とその利用実態は深刻なのか?という点です。

ネットの発展にともなってクッキーを使うことにより個人の好みをプログラムが知り、その人が求める情報を予測することは必要なことではないかと私は思っていました。

しかし、実際に大手のネット企業や広告企業がどの程度私達一人ひとりの特徴や好みを知っているか、どれだけ多くの企業がクッキーを使うことによりそうした個人情報を収集しているのか、その実態を垣間見たときに考えは変わりました。

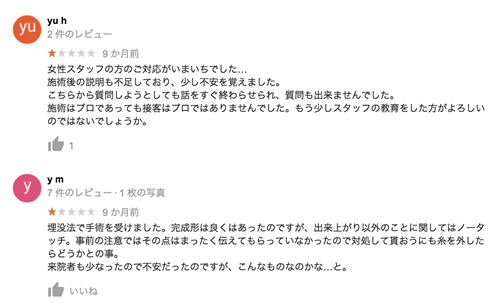

1つは、Googleという会社が私という個人をどのように認識しているかを知ったときです。「Google広告設定」というページを見てみてください。

https://adssettings.google.com/authenticated

にアクセスして、自分のGoogle IDとパスワードでログインすると下図のような個人情報データを見ることが出来ます:

ご覧のように私の年齢、性別、仕事上の関心事、好きな映画のジャンル、よく訪れて発注するサイトなど非常に事細かく認識していることがわかります。

これは私がGoogle経由で訪れたサイトのデータに基づいて集計したプロファイルです。

私の場合、幸いにしてクライアント企業や会員さんのサイトを普段見ているのでかなり自分とは直接関係の無いデータもありますが、通常自分のためだけにサイトを見るユーザーさんの場合はかなり精度の高いプロファイルになるはずです。

この情報をGoogleは正しく使ってくれていると思いますが、万一こうした情報が第三者に渡った場合、果たして正しく使ってくれるのか誰も保証することは出来ないはずです。

ちなみにGoogleでは数年前から「Google アナリティクス オプトアウト アドオン」

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

というツールを提供しており、自分の行動履歴をGoogleアナリティクスに捕捉されたくない場合はこれを使うとデータを取られなくても済むようになっています。

もう一つ驚いたのは、Google以外にも無数の企業、それも海外の企業が私のブラウザにクッキーを落として様々な情報収集、やり取りしていることがわかりました。

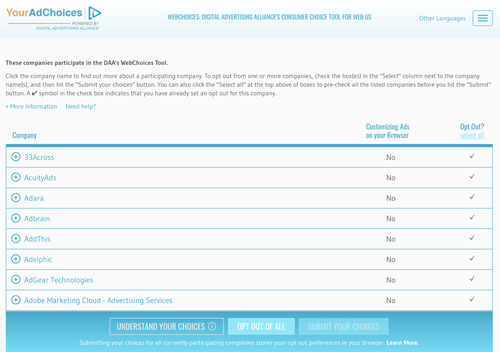

海外の広告業界団体がオンラインで個別にクッキーのオプトアウトが出来るサービスを提供しているのですが、

http://optout.aboutads.info/?c=2&lang=EN

にアクセスすると自動的にクッキーを取得している企業を検出することが出来ます。そこにはGoogleやFacebook、マイクロソフト等の比較的信頼出来る有名企業の名前もありますが、その他は聞いたことも無い企業名ばかりがあります。

あまりにも多くの企業が私の行動履歴を収集しようとしているのを知って非常に驚きました。そしてすぐにオプトアウトというチェックボックスをクリックしてクッキーを取得出来ないように設定しました。

このように、普段個人情報の提供に神経質ではない私でもこうした実態を知ると怖くなり疑心暗鬼になってしまうほどです。

今後私達サイト運営者は:

1、日本政府もいずれは保護規制を導入する可能性があるのでサイトに許諾を得るためのポップアップを設置することを考えておくこと

2、クッキーによるユーザー情報取得に依存している広告企業、ソフトウェア企業、マーケティングオートメーション(MA)サービス提供企業はこれまでのように自由に情報収集や第三者とのやり取りが出来なくなる可能性があることを認識すること

3、悪意はなくても事故またはハッキングにより自社サイトが収集したクッキー情報が公開されたときのリスクに備えること

などが必要だと思われます。

2018年になってからというもの、ヨーロッパではGDPR、eプライバシー規則が、国内では医療広告ガイドラインの導入というように規制が強化されつつあります。

私達サイト運営者はこれまで以上に規制の実施状況、規制を守るための対策など常日頃から注意しなくてはならなくなりました。

【参考情報】

EU一般データ保護規則の適用開始に向けた動向(総務省公式サイト)

成立までに検討すべき EUにおけるeプライバシー規則案の要点(国立国会図書館サーチ)

EU、GDPRに次いで「クッキー法」を施行か(科学技術振興機構)

EU一般データ保護規則の適用開始に向けた動向(総務省公式サイト)

成立までに検討すべき EUにおけるeプライバシー規則案の要点(国立国会図書館サーチ)

EU、GDPRに次いで「クッキー法」を施行か(科学技術振興機構)

医療広告ガイドラインの実施によりGoogleレビューの口コミ投稿は禁止されるのか?

2018年06月21日

先日の記事でお伝えしたように6月1日から医療広告ガイドラインが実施され、病院、クリニック、歯科医院等の医療機関のWebサイトでは:

・広告が可能とされていない事項の広告

・内容が虚偽にわたる広告

・比較優良広告(日本一、最高、著名人も・・・という表現の禁止)

・誇大広告

・患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告

・治療等の内容または効果について、患者等を誤認させる恐れがある治療等の前または後の写真等の広告

(いわゆるビフォー・アフター写真。ただし、通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項や、治療等の主なリスク、副作用等に関する詳細な説明を付けている場合にはウェブサイト掲載可能)

・研究会、学会などを装って特定の医院への誘導をすること

・公序良俗に反する内容の広告

などが禁止されるようになりました。

この中に・・・

・患者その他の者の主観または伝聞に基づく、治療等の内容または効果に関する体験談の広告

という項目がありますが、これは平たく言えば患者さんの声の掲載禁止という意味です。

サイト上に患者さんの声を載せている病院、クリニック、歯科医院等の医療機関のWebサイトからは患者さんの声を早急に削除しなくてはなりません。

しかしここで疑問に思うのは第三者のサイト、つまり病院の口コミが投稿できるポータルサイト、ランキングサイト、口コミサイトに投稿されている口コミがどうなるのかという点です。

国内でも有名な複数のそうしたジャンルのサイトを見ても今でもたくさんの口コミが投稿されたままです。

何らかの形でそうしたサイトにも指導が入る、またはすでに入っている可能性があります。これらのサイトにも今回の影響は非常に大きく及ぶのではないかと思われます。

そこでもう一つ疑問が生じます。それは「Googleのレビューはどうなるのか?」という疑問です。GoogleレビューというのはGoogleの検索結果ページや地図検索のページに表示される口コミ情報のことです。それはユーザーに5段界の星印で評価されるだけでなく、自由にコメントを記入出来る口コミ投稿機能のことです。

Googleで「Googleレビュー」という言葉で検索すると関連キーワードとして:

google レビュー ひどい

google レビュー 反映

google レビュー 匿名

google 口コミ 見方

google 口コミ 星

グーグル 口コミ やり方

google 口コミ 星だけ

グーグル 自分の口コミ 削除

google 口コミ 信憑性

google 口コミ 反映されない

というようにGoogleレビューに関しての情報を知りたがっているユーザーがいることがわかります。

さらに、Googleトレンドという過去5年間の検索数の推移がわかるサービスを利用すると・・・

というように検索数が伸びてきており、関心が高まっていることがわかります。

ネットユーザーがGoogleレビューに書かれた口コミをどのように認識しているかの調査結果はどこからも発表されていません。しかし、「google 口コミ 信憑性」というキーワードで検索すると有名グルメポータルの口コミサイトに比べると信憑性が高いのではないかという意見があります。

実際にネガティブなレビューを書かれたときにGoogleに削除依頼をしても多くの場合は却下され削除されませんのでGoogleは中立的な立場を取ろうとしていることがわかります。普段Googleを使って信頼しているユーザーが多いはずなので、その検索結果に表示される口コミも信じやすいのはある意味当然のことしょう。

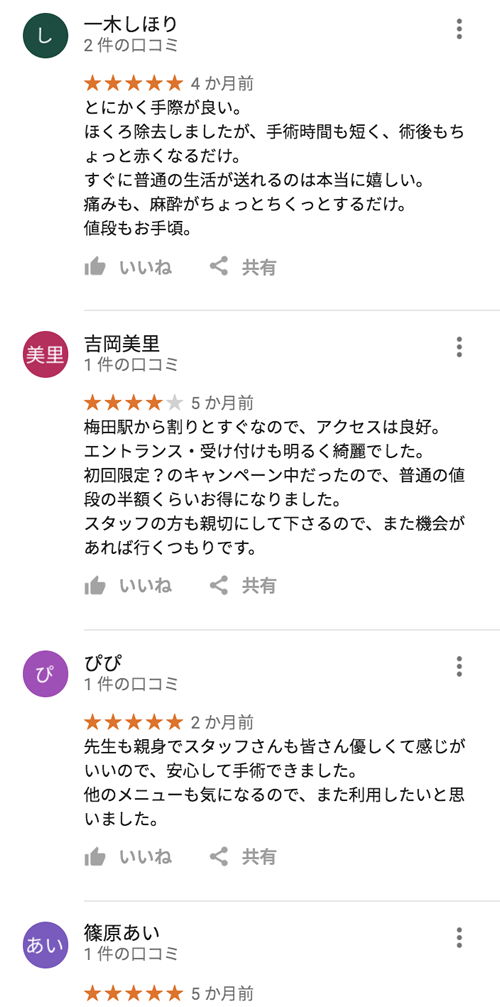

このキャプチャは2つの美容外科に投稿されたレビューの様子です。

1つ目の美容外科のレビューは非常に好意的なことばかりで、2つ目のものは反対にネガティブなレビューばかりです。

Googleは最近このレビューの投稿数を増やすために様々な施策をするようになりました。

テレビCMでGoogleマップを宣伝したり、ローカルガイドというユーザーを募り、質が高い投稿をすればするほどポイントを進呈しています。他にも、レビューが表示されるGoogleマイビジネスの部分に表示された情報を利用すると数時間後から数日以内にレビューを書き込むことを促すメッセージを利用者に送るということまでするようになりました。

病院、クリニック、歯科医院等の医療機関のWebサイトを運営している方は、自院のサイトに患者さんの声を載せることが出来なくなった今、ネットユーザーは口コミサイトやGoogleレビューを無視することは出来なくなるはずです。

特にユーザーからの信頼度が高いGoogleレビューとは好むと好まざるとにかかわらず付き合わなくてはなりません。

このままでいけば数年後にはレビューが全く書かれていない、少ししか書かれていないというところと、たくさんのレビューが書かれている、少しはネガティブなレビューがあったとしてもそれを打ち消すくらい好意的なレビューがたくさん書かれているところの格差は広がる可能性があります。

そしてそのときには取り返しのつかない不利な状況に陥ることがありえます。

海外にはOnline Reputation Managementという言葉があります。意味は「ORM、オンライン評価管理)は、企業(組織)・個人・サービス・ブランド等の評判やイメージを構築・維持・管理をオンラインで行うための取り組みの事」(Weblioより)です。

眼の前に起きているこの潮流を無視するのではなく、まずそれが確実にあるのだという事実を認識して、自社としてどのような方針で取り組むべきかを考える時がきました。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 02月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

最新記事

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

- 2024年8月15日のGoogleコアアップデートの傾向と対策

- .htaccessファイルとは何か?初心者のための活用ガイド

アーカイブ

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(21)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(12)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集