HOME > 生成AIと人工知能

生成AIと人工知能

衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

2025年04月09日

GoogleのAI概要導入でアクセス激減

2025年4月7日のBloomberg報道によると、Google検索結果に表示されるAI生成の概要(AIによる要約)が原因で、多くのウェブサイトが深刻なトラフィック減少に見舞われています。

例えば、DIYホームプロジェクトサイト「Charleston Crafted」では、Googleが検索結果にAIによる要約表示を導入して以降、わずか1ヶ月でサイト訪問者の約70%を失ったとされています。この急激なアクセス減少に伴い、広告収入も1年間で65%減少し、数万ドル規模の損失となったとのことです。

サイト運営者の多くは、こうした損失はGoogleのAI概要表示によるものだと非難しています。AIがウェブサイトの内容を読み取って検索結果最上部に要約を表示してしまうため、ユーザーは満足してウェブサイトをクリックしなくなり、その結果サイト側には訪問者も収益も入らなくなるためです。

実際、「素晴らしいコンテンツを作ればGoogleがトラフィックを送ってくれる」というこれまでの共存関係が崩れつつあり、サイト運営者からは「裏切られた」との声も上がっています。

Google側はこの指摘を否定し、「トラフィック減少の原因を一概にAI概要のせいと決めつけるのは誤りだ」とコメントしています。季節要因や他のアルゴリズム更新など様々な理由でアクセス数は変動し得るという主張ですが、実際に複数の業界カテゴリ(ファッション、旅行、DIY、料理など)で検索流入が減少しているデータも報告されており、多くのサイト運営者が危機感を募らせています。

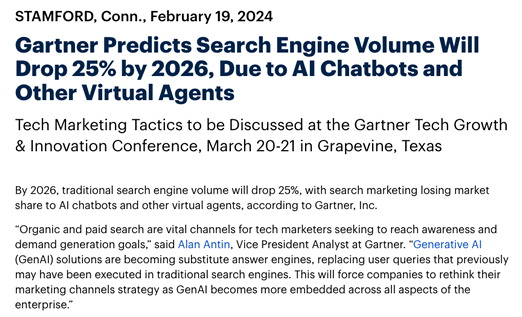

「検索利用が2026年までに25%減少する」というGartnerの予測

このような状況を裏付けるかのように、調査会社Gartnerは検索エンジンの利用動向について衝撃的な予測を発表しています。それによれば「2026年までに従来型の検索エンジン利用は25%減少する」見通しだといいます。

つまり、これまでGoogle検索に費やされていたユーザーのクエリの約4分の1が、今後は別の手段に置き換わるということです。この主要因として挙げられているのがChatGPTやClaude、Bardといった生成AIチャットボットの台頭です。GartnerのアナリストであるAlan Antin氏は「生成AIツールがユーザーの質問に答える回答エンジンとなり、従来の検索クエリを置き換え始めている」と指摘しており、企業はマーケティング戦略を再考せざるを得なくなるだろうと述べています。

検索エンジン経由のオーガニック検索流入(自然検索流入)は、多くのウェブサイトにとってこれまで主要な集客チャネルでした。しかしGartnerの予測が示すように、ユーザー行動は大きく変わろうとしています。特に情報収集において、従来の検索エンジンの代わりに生成AI搭載の回答システムを使う人が増えれば、検索エンジン経由のトラフィック自体が減少し、ひいてはGoogle上でのSEOの価値も相対的に下がってしまう可能性があります。

ChatGPT・Perplexityからの流入増加

Gartnerの予測する「検索離れ」は、すでに現実のものとなり始めています。業界のトラフィックデータを見ると、ChatGPTやPerplexityといった生成AIプラットフォームからウェブサイトへの流入が急増していることが分かります。事実、直近半年で生成AI経由のウェブサイト誘導トラフィックが約130%増加したとの分析結果もあります。

例えば中小規模サイト391件を対象にした調査では、2024年秋頃にはオーガニック検索の0.5%程度だったAI由来の流入が、2025年初めには1.2%超と倍以上に拡大したという報告があります。

割合自体はまだ小さいものの、その増加ペースの速さは無視できません。Google検索からのオーガニック流入が横ばいの中で、AI経由の流入だけが急伸していることから、ユーザーが情報源としてAI回答に急速に馴染みつつある現状がうかがえます。

この傾向は大規模サイトにも表れています。海外主要ニュースサイト上位14社の合計では、ChatGPTからの月間リファラ(外部参照)訪問数が2024年8月の約43万5千件から、2025年1月には約350万件と6ヶ月で8倍以上に増えたとのデータがあります。

とはいえ、その350万という数字もこれら大手サイトの総訪問数のうち約0.1%程度に過ぎず、現時点では全体に占める割合は僅かです。しかしPerplexityなど他の生成AI検索からの流入も含めれば、ニューヨーク・タイムズに対して1月に約14.6万件、CNNに約13.9万件といった具体的な流入実績が報告されており、今後さらにAI経由トラフィックの存在感が増す可能性があります。

実際、BrightEdge社の分析ではChatGPTの検索市場シェアが2025年中にも1%を超える可能性が指摘されており、検索マーケティング関係者はこの変化を注視すべきだと言えるでしょう。

もはや従来のSEO対策だけでは不十分

以上のような流れから明らかなように、単に従来通りのSEOだけに頼っていては、サイトのトラフィックを維持することが難しくなりつつあります。たとえコンテンツの品質を高めて検索結果で上位表示できたとしても、その上部にAIによる回答や「関連質問」ボックスが表示されてユーザーの目を奪ってしまえば、クリックされない「ゼロクリック検索」の状態になりかねません。

実際Googleの検索結果ページでは、質問に直接答える生成AIの概要やFAQ形式の「他の人はこちらも質問」といった要素が増えており、従来型の青いリンク(いわゆる10件のオーガニック結果)の露出機会が相対的に減少しています。

こうした変化に対応せず放置してしまうと、どんなに優れたコンテンツであってもユーザーに実際に訪問してもらえなくなる危険があります。「検索順位=アクセス数」というこれまでの常識は崩れ始めており、従来のSEO対策だけでは十分ではないのです。 では、このような環境変化に対してサイト運営者は何をすれば良いのでしょうか。

【解決策1】 AEO(Answer Engine Optimization)への対応

一つ目の解決策はAEO(Answer Engine Optimization、回答エンジン最適化)の実践です。AEOとは、簡単に言えば「AIや音声アシスタントによる回答エンジンに自分のコンテンツを採用・引用してもらうための最適化」のことです。

ChatGPTやGoogleのAI概要、音声アシスタント(SiriやAlexa等)はユーザーの質問に対し即座に答えを提供しますが、その際に外部サイトへの訪問を伴わないケースが増えています。

つまり、ユーザーはAIから得られた答えだけで満足し、あなたのサイトには訪問しないまま終わってしまうのです。 AEOでは、このようなAIによる直接回答の中に自分のコンテンツを組み込んでもらう(もしくは情報ソースとして参照してもらう)ことを目指します。具体的なポイントは以下のとおりです。

ユーザーの質問に対する明確な回答をコンテンツ中に用意する

記事内でよくある質問を見出し(H2タグやH3タグ)にしてQ&A形式で回答を書くなど、AIが抜き出しやすい形で情報提供します。特に冒頭数行で質問に端的に答える部分を作っておくと、AIによる概要や関連する質問、あるいは四角い枠に囲われて検索1位に表示される強調スニペットに採用されやすくなります。

構造化データの活用

FAQページであればFAQ構造化マークアップ、HowTo記事なら手順のSchema(スキーマ)マークアップを施すことで、検索エンジンやAIにコンテンツ構造を正しく伝えます。これにより、AIが回答を抽出しやすくなり、引用される可能性が高まります。

《関連情報》 構造化データとは?そのSEO上の意味と重要性

E-E-A-Tの担保

AIが信頼できる情報源として引用するには、コンテンツの信頼性が重要です。専門家の著者クレデンシャルを明記したり、出典を示すなどして、いわゆるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信用)を高めましょう。信頼性の高いコンテンツほどAIによる参照対象として選ばれやすくなります。

ページの表示速度やモバイル最適化

これは従来のSEOと共通しますが、技術的な最適化も大切です。特に将来的にAIクローラーが直接サイトを巡回する場合でも、読み込みが速く構造がしっかりしたページであるほど有利になると考えられます。

《関連情報》 ページの表示速度は検索順位にどれだけ影響するのか?

ポイントは、検索エンジンに評価されるのみならずAIにとっても理解しやすいコンテンツを作ることです。

これにより、仮にユーザーが検索結果でAIの要約だけ見て終わったとしても、その要約部分に自サイトの情報や名前が表示される可能性が高まります。結果として直接のクリックが得られなくともブランド露出にはつながりますし、AIによっては参考リンクとしてサイトURLが表示され、そこから一定の誘導が見込めるケースもあります。

【解決策2】 未対応のキーワードをテーマにしたページを新規作成する

2つ目の対応策としておすすめなのが、これまで対策してこなかった未対応のキーワードをテーマにしたページを新しく作成するという方法です。

たとえば、歯科医院のウェブサイトで「矯正歯科」に関するページだけを中心にSEO対策していた場合、AI概要などの影響でそのキーワードからの流入が落ちてしまうとサイト全体のアクセスに大きなダメージを受けることになります。こうしたときに有効なのが、「虫歯治療」「歯周病治療」「予防歯科」といったこれまであまり取り組んでこなかった別のキーワードをテーマにしたページを追加することです。

このような新規キーワードを探すには、たとえばkeywordtool.ioなどのキーワードサジェストツールを使うと便利です。自社サイトに足りないキーワードや、まだ競合が少ないニッチなテーマを見つけて、それに合わせて新しい記事やコンテンツを作っていくことができます。

《参考サイト》 Keyword Tool

また、Googleサーチコンソールの「検索パフォーマンス」機能も活用できます。現在自社サイトに流入しているキーワードが確認できるので、そこに出ていないキーワードは「まだ対応していない可能性があるキーワード」ということになります。それらをリストアップして、新たなトピックとしてページを作成していくことで、検索からの新規流入を獲得できるようになります。

このようにしてキーワードの裾野を広げていくことで、検索経由のアクセス数が1テーマに偏っているリスクを減らすことができ、結果としてトラフィックの安定化につながります。

【解決策3】流入元の多様化(SNS・YouTube 等)

二つ目の解決策は、集客チャネルをGoogle検索以外にも広げることです。従来のSEOでは「まずGoogle検索ありき」で戦略を立てがちでしたが、前述のとおりGoogleからの流入は予期せぬ要因で大きく変動し得ます。そこで、SNSやYouTubeなど他のプラットフォームからの流入を積極的に取り込むことで、リスク分散と新たなオーディエンス獲得を図ります。 具体的には次のような施策が効果的です。

SNSでの情報発信とコミュニティ作り

X(旧Twitter)やFacebook、Instagramなどで記事の内容を発信し、フォロワーによるエンゲージメントを高めます。記事更新のたびにSNSで告知するのはもちろん、内容に関連する豆知識や舞台裏など付加情報も投稿するとユーザーの関心を引き続けられます。SNS上でファンコミュニティができれば、検索エンジンに頼らずとも継続的な流入元となってくれはずです。

YouTubeなど動画プラットフォームの活用

ブログ記事の内容を動画に再構成してYouTubeに投稿するのも有効です。YouTubeは世界第2位の検索エンジンとも言われ、動画で情報収集するユーザー層も非常に多いです。記事内容を解説する動画や関連するノウハウ動画を作成し、動画の説明欄から自サイトへ誘導することで、新たな経路からのアクセスを獲得できます。

特にYouTube上で影響力がつけば、Google検索アルゴリズムの変動やAI要約の有無に関わらず、安定した集客が見込めます。

メールマガジンやその他プラットフォームの活用

可能であればメールニュースレターの購読者を集めておき、直接サイトに再訪してもらう仕組みを作るのも良いでしょう。また、日本国内向けであればLINE公式アカウントで記事配信したり、専門分野によってはnoteやQiitaといったプラットフォームで情報発信することも考えられます。要は「ユーザー自らサイトに来てくれる経路」を増やすことが重要です。

このように複数のチャネルで発信することで、仮にGoogle検索からの流入が減少しても他から補える体制を構築できます。特にSNSやYouTubeでファンを増やしておけば、検索結果で自サイトが直接クリックされなくとも、「この前SNSで見たサイトだ」と認知してもらえるようになり、中長期的にはブランド力・ドメインパワーの向上にもつながるはずです。

SEOコンサルティング現場での観察

私はSEOコンサルタントとして複数のクライアントサイトを支援していますが、「AIによる概要」や「関連する質問」がGoogleの検索結果の上位に表示されたことにより、Google検索からのトラフィックが約30%前後落ち込んだケースを実際にいくつも目にしています。

特に2024年以降、検索結果画面の上部にAI生成の回答が表示されるようになってから、その下に位置する通常の検索結果のクリック率が軒並み下がってしまったのです。「検索順位は以前と変わらないのにアクセスだけ激減した」という現象が多発し、従来のSEO手法の限界を痛感させられました。

しかしながら、こうした中でも早い段階から今回紹介したようなAEO対策としてのコンテンツ見直しと集客チャネルの多様化に取り組んだクライアントのサイトでは、アクセス数の下げ止まりに成功したケースや微増を達成しているケースもあります。

例えばある教育系メディアサイトでは、「AIによる概要」に抜粋されやすいようQ&A形式で記事を再編成したうえでショート動画をYouTube、TikTok、Instagram、X、Facebookにも投稿し始めた結果、検索経由の減少分の50%以上の新規訪問者を獲得できました。

無論、すべてのケースで劇的な成果が出るわけではありませんが、少なくとも私の現場感覚として「手をこまねいて何もしない」より「新しい環境に適応するための工夫を凝らす」方が遥かに良い結果を生むことは間違いありません。AIに情報を奪われて嘆くだけでなく、どうすればAIと共存共栄できるかを前向きに模索したサイトほど、安定したトラフィックを維持できている印象です。

まとめ

2025年現在、SEOの世界は大きな転換期を迎えています。Bloombergの報道が示すように、検索結果へのAI概要の導入はサイト運営にとって無視できない脅威となりました。さらにGartnerの予測にもある通り、ユーザーの情報探索行動自体が検索エンジンから離れ始めています。

こうした状況下で従来型のSEO手法に固執しているだけでは、残念ながらサイトのアクセス数維持は難しいでしょう。 しかし裏を返せば、今回解説したAEOの実践やマルチチャネル展開によって十分に対抗策を講じることが可能です。

AIが台頭する時代でも、コンテンツをしっかり最適化していればAI回答の素材として選ばれるチャンスがありますし、検索エンジン以外の場でファンを獲得しておけば一極集中のリスクも軽減できます。これからSEOを始める方は是非、「SEO(検索エンジン最適化)+ AEO(回答エンジン最適化)」の両輪で考えるという新しい発想を持ってみてください。

従来の検索順位だけを見るのではなく、いかに自分のコンテンツがユーザーの疑問に直接答え、様々なプラットフォームで価値を発揮できるか、その総合力が問われる時代です。 変化はチャンスと捉えて柔軟に戦略をアップデートし、AI時代の波に乗ってサイトの成長を実現しましょう!

Google検索での「AIよる概要」の表示がもたらす影響と今後の集客戦略

2024年11月11日

最近、Googleが検索結果のトップに「AIによる概要」を表示を行うようになり、これまで自然検索で上位表示されていたサイトの訪問者数が減少する可能性が指摘されています。これに対し、「広告で補填できるのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、広告の競争も激化し、コスト面でも課題が増しています。今回は、Googleの「AIよる概要」の表示がもたらすSEOへの影響、広告の現状、そして効果的な集客手段について解説します。

1. Google検索の変化:「AIよる概要」の表示の影響

Googleは最近、検索結果の一番上にAIが生成した概要を表示する機能を導入しました。この概要表示により、ユーザーは検索結果ページで直接答えを得られるため、個別のサイトにアクセスする必要がなくなるケースが増えています。そのため、従来の自然検索で上位表示されていたサイトでも、訪問者数が減少する可能性が懸念されています。

例えば、「商品レビュー」や「よくある質問」に関する情報は、AI概要によって一目で得られるため、ユーザーがサイトを訪問せずに必要な情報を得られてしまいます。この変化は、SEOの重要性が増す中で、コンテンツの価値を再評価し、アクセスを確保するための新しい工夫が必要となっていることを意味します。

2. 広告に頼るのは本当に有効か?コストと設定の変化

「AIよる概要」の表示の導入により、自然検索からの流入が減る中で、「広告を使えばいいのでは」と考える方もいるかもしれません。しかし、Google広告やYahooリスティング広告は以前よりも設定が制限されており、コストパフォーマンスが低下しています。特に、広告の細かなターゲティングがしにくくなり、より広範なユーザー層に向けた表示が強制されることが多くなっています。

以前は地域や属性を細かく絞り込むことで、無駄な広告費を削減できていましたが、現在のGoogle広告はAIに任せることが主流になっています。このため、少ない予算で効果的に集客することが難しくなり、競争も激化しています。さらに、毎月の広告予算が大きくなければ、効果が出にくいといわれるほど、広告での集客には資金力が求められるようになっています。

3. 広告のコスト増加と中小企業への影響

広告コストの増加は中小企業にとって大きな課題です。かつては月に5万円程度の広告予算で集客効果が得られたのに対し、現在では同じ金額での広告効果が薄れており、さらに多くの予算が必要とされています。広告業界の中には、月額150万円以下の予算では効果が見込めないとして、低予算の広告主を断る動きさえあります。これにより、広告による集客は大企業や予算に余裕のある企業に有利な状況となり、中小企業にとっては集客の手段として使いづらくなっているのが現状です。

特に、GoogleがAIの自動最適化に重点を置くようになったことで、広告主が自分でターゲティングを調整する余地が減り、AIに依存する広告配信が行われるようになりました。これにより、ターゲット層が曖昧になり、無駄な広告費が発生しやすくなるため、広告の投資効率が低下しています。中小企業が広告で結果を出すためには、より慎重な戦略が必要となっているのです。

4. SEOの重要性が再認識される理由

このように広告に頼る集客が難しくなる中で、SEOが再び注目されています。特に、SEO対策で上位表示されるサイトは、広告費をかけずに安定した集客が見込めるため、長期的な成果が期待できます。SEOは一度順位を確保すると維持コストが比較的低く、広告のように毎月の予算に縛られない点が大きな利点です。

しかし、AI要約機能の影響で、検索順位が2位以下ではアクセスが減少するリスクも高まっています。そのため、1位を獲得するためのSEO戦略がより重要になってきました。コンテンツの質を高め、ユーザーにとって有益な情報を提供することで、SEOの効果を最大限に引き出すことが必要です。

《関連情報》 SEOとは?初心者向けにその意味と仕組みを解説

5. 効果的な集客方法としてのブログの活用

SEO対策において、最も有効な手段の一つが「ブログ」です。ブログは継続的にコンテンツを更新することで、検索エンジンに好まれやすく、上位表示される確率が高まります。また、ブログは公式サイト内に設置することで、サイト全体の訪問者数を増やす効果も期待できます。ブログを使ったSEO対策は、キーワードを意識しながらユーザーが求める情報を提供することで、自然な形で集客力を高めることができる点が魅力です。

例えば、特定の商品やサービスについて解説するブログ記事や、業界のトレンドについてまとめた記事などを定期的に公開することで、ユーザーの興味を引き、自然にアクセス数を増やすことが可能です。ブログコンテンツは、アクセスを長期的に維持しやすいため、SEO対策として非常に効果的です。

6. オーガニック検索のSEOと他の集客手段の比較

現在、広告費の増加やAI要約の影響を受け、SEO以外の集客手段も検討する企業が増えています。しかし、SNSやYouTubeといった他のオンライン集客手段と比較しても、SEOはコストパフォーマンスに優れており、安定した集客が見込める点が大きな強みです。

例えば、SNSは拡散力がある一方で、運用には手間がかかり、常に新しいコンテンツを発信する必要があります。また、YouTubeでの動画集客も視聴者を集めるまでに時間がかかり、SEOほど短期間での効果が出にくいのが課題です。一方で、SEOは時間と労力をかけてコンテンツを最適化すれば、比較的持続的な集客が期待でき、広告費がかからない分、費用対効果が高いといえます。

SEOを中心に据えながら、補完的にSNSやYouTubeを活用する戦略が、特に中小企業にとって有効です。SEOでオーガニック検索の流入を確保しつつ、SNSや動画でファン層を広げ、相互にアクセスを誘導することで、安定した集客基盤を築くことが可能です。

7. ブログによるSEO戦略の具体例と効果

SEOの強化において、「ブログの運営」は特に効果が高い方法の一つです。ブログを活用することで、検索エンジンからの評価を高め、ターゲット層に向けたコンテンツを定期的に提供できます。

例えば、クリニックが患者を集客するにはブログを活用して、患者が求める情報を提供することで、検索エンジンでの上位表示が期待できます。

健康情報の提供で認知度向上

季節性の健康情報や予防策(例:インフルエンザ対策、花粉症対策)を発信することで、検索されやすくなります。地域名や症状を含めることで、クリニックを見つけてもらいやすくなる効果もあります。

よくある症状の対策や治療法の紹介

患者がよく検索する「腰痛」「不眠」といった症状に対する治療法の記事は、信頼性を高めると同時に、アクセス数アップが期待できます。

院内サービスや設備の紹介

クリニックの診療内容や設備の情報を掲載することで、安心感を与え、来院の動機につながります。

定期的な更新でSEO効果を維持

定期的に新しい記事を更新することで、検索エンジンからの評価が上がり、長期的な集客効果が見込めます。

ブログはSEO効果が高く、患者にとっても役立つ情報提供の場です。こうしたコンテンツを通じて、クリニックの認知度と信頼度を高めることが可能です。

8. 「AIよる概要」の表示時代のSEOにおけるコンテンツの質の重要性

「AIよる概要」の表示がトップに出るようになった現在、SEOで上位表示されるには、コンテンツの質がこれまで以上に重要となっています。AIが要約に選ぶ基準は明確にされていませんが、ユーザーにとって役立つ情報、信頼性が高く網羅的な内容、読みやすさや構成の工夫が求められています。このため、ただのキーワードの羅列ではなく、読者の疑問や関心に応えるコンテンツが必須です。

例えば、商品レビューを掲載する場合、単に商品の説明だけでなく、使用シーンや利便性、他の商品との比較も含めて記載することで、読者にとって価値のある情報となります。また、FAQ形式で読者が知りたい情報を見つけやすくする、箇条書きや表を活用するなど、視覚的にもわかりやすい工夫を施すと、SEOにも好影響を与えることが期待できます。「AIよる概要」の表示にも選ばれやすく、検索結果のトップに表示される可能性が高まります。

9. AIによる要約を活用する新しいSEO戦略

AIによる要約が増えるにつれ、その要約に自社サイトの情報が含まれることは大きなチャンスです。この機能を活用するためには、まず検索エンジンが参照する信頼性の高い情報源であることが重要です。オーソリティのある情報を掲載するために、専門的な知識や信頼性の高いデータ、引用元が明確な情報を積極的に取り入れましょう。

また、AIが要約しやすいよう、見出しや段落構成、キーワードの工夫を意識すると良いでしょう。具体的には、「結論」や「まとめ」を冒頭で簡潔に示し、その後に詳しい解説を加えると、読者も理解しやすくなり、要約にも含まれやすくなります。こうしたコンテンツ構成は、特にSEO初心者にも手軽に実行できる効果的な方法です。

まとめ

Googleの「AIよる概要」の表示機能により、SEOの戦略は大きく変わろうとしています。これまで自然検索で上位表示されていたサイトでも、「AIよる概要」の表示にアクセスが奪われるリスクがあるため、SEOにおけるコンテンツの質がますます重要です。さらに、広告コストの増加やSNSの運用の難しさから、ブログを活用したSEO戦略が、特に中小企業にとって効果的な集客方法となっています。

《関連情報》 ウェブサイト内に設置されたブログでよくある問題と解決策

今後のSEOでは、AIに選ばれやすい構成や質の高い情報を提供することが鍵です。読者の求める情報を網羅した内容を提供することで、AI要約の対象にもなりやすく、検索結果でも上位表示される可能性が高まります。変化の激しい検索エンジンの環境で成果を上げるために、今回ご紹介したポイントを意識したコンテンツ作りに取り組んでみてください。

《速報》GoogleのCEOがAIによる概要が実装されることにより『集約型のサイトがトラフィックを失う』と発言

2024年05月22日

2024年5月15日にGoogleは米国で使われているGoogleの検索結果の一番上に「AIによる概要」(AI Overview)の表示を開始しました。これは1年前からSGE(Search Generative Experience)という名称で希望者にのみテスト公開されていたもので、検索ユーザーが入力したクエリに対してGoogleの生成AIが直接回答を表示するというものです。

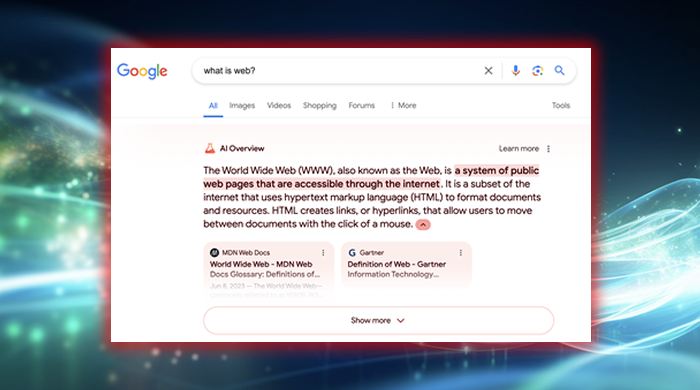

《米国版Googleの検索結果の例》

《関連情報》 生成AIを搭載するGoogleが登場する!SGEの脅威

この表示は現時点では米国内で使用される一般向けのGoogle検索だけですが、今後順次各国で実装すると発表しました。

《日本でも公開されているテスト版のGoogleの検索結果の例》

GoogleのCEOであるスンダー・ピチャイ氏は、最近のインタビューで、AIが検索結果に与える影響について言及し、出版社やウェブサイト運営者から寄せられた懸念に対し回答しました。ピチャイ氏は、AIによる概要が表示されるようになったことで、ユーザーエンゲージメントとウェブサイトのクリック数を増加させると主張し、Googleの内部データがこれを裏付けていると述べました。

ピチャイ氏によると、「中間の集約サイト」とは、レストランなどの実際のコンテンツ作成者ではなく、それらのレストランについて書いているサイトのことを指します。つまり、オリジナルのコンテンツを作成するのではなく、他のサイトの情報を集約して提供するサイトのことです。日本で言うところの「まとめサイト」、「キュレーションサイト」などのことです。ピチャイ氏は、トラフィックがオリジナルコンテンツを作成しているサイトに行くべきなのか、それとも集約サイトに行くべきなのかは深い問題だと述べています。

まとめサイトや、キュレーションサイトや、取材による独自の情報を掲載していない一部のポータルサイトには、独自コンテンツがほとんどありません。Googleはそもそも2018年から実施をするようになったコアアップデートや、2023年に実施したヘルプフルコンテンツアップデートというアルゴリズムにより、経験をしたことが無い人が書いた記事や、専門家でない人が書いた記事は独自性が低く、価値が低いと判断して検索で上位表示させないようにしてきました。

今回の「AIによる概要」により、さらに他人の情報をただまとめて、独自の経験や専門性を付加していない誰でも作れるような「中間の集約サイト」の役割はGoogleの「AIによる概要」が引き継ぐということです。

ということは、私達サイト運営者がGoogleから自社サイトにユーザーを誘導したいと思うなら、必ず「中間の集約サイト」のようなコンテンツではなく、独自の経験や専門性を付加したコンテンツをサイトに載せる必要があるということが確定しました。

少しでも、自社サイトの内容が「中間の集約サイト」に近いと感じる場合は、早急に独自の経験や専門性とは何かを考え、それらを自社サイトに実装する必要があります。

そうしないと、Googleという世界最大の集約サイトと差別化をすることができなくなり、Googleからわざわざユーザーがリンクをクリックしてこちらのサイトに来てくれる理由を作ることができなくなります。

これからのウェブは、Googleという世界最大の集約サイトと独自の情報を発信し、蓄積する無数のウェブサイトだけの世界になることが予想されます。

新しいSEOが始まりました。この新しいSEOに参加するかどうかはあなた次第です。最初は不安もあると思いますが、適切に対処すれば、必ず乗り越えることができるはずです。そして自社サイトのクオリティーは乗り越える前と比べて遥かに高くなっているはずです。

※ この状況に対応するためにはどうすれば良いのかを2ヶ月前にAmebaTVの番組で述べましたのでご覧になっていない方はご覧下さい。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集