HOME > 上位表示のヒント

上位表示のヒント

Googleは不正な方法で獲得した被リンクに対してペナルティーを与える

2024年11月21日

SEO(検索エンジン最適化)の世界では、多くの要素に注意を払う必要があります。その中でも「リンク」と「被リンク」の重要性は非常に高く、特に被リンクは長い間、SEOの成否を分ける大きな要因でした。しかし、かつてのように単純に多くのリンクを集めるだけでは、現代のSEOでは通用しません。むしろ、不適切な被リンク対策は、Googleからのペナルティを受け、検索順位が大幅に低下する可能性があります。この記事では、被リンクとは何か、そして不正リンクがSEOにどのような影響を与えるのかについて、初心者にも分かりやすく説明していきます。

被リンクとは何か?その重要性とリスク

まず、被リンクとは、自分のサイトに対して他のサイトから貼られるリンクのことを指します。例えば、他のブログやメディアであなたのWebサイトが紹介され、その記事にあなたのサイトへのリンクが貼られた場合、そのリンクは「被リンク」と呼ばれます。SEOにおいては、この被リンクがかつては非常に重要視されており、多くの被リンクを集めることが検索エンジンでの上位表示に直結するとされていました。

なぜ被リンクが重要視されたのかというと、検索エンジンはリンクを「信頼」の証とみなすからです。多くのサイトからリンクされているということは、それだけ多くの人々がそのサイトを評価している、という解釈ができます。そのため、被リンクの数が多いサイトは、Googleなどの検索エンジンで高く評価され、検索結果の上位に表示されることがありました。

しかし、被リンクを多く集めるという単純な手法が広まると、多くのサイト運営者やSEO業者が「リンクを売買する」「無理やり相互リンクを貼る」など、過度な被リンク対策を行うようになりました。これが、後述するペナルティの原因となったのです。

被リンクのペナルティ

現代のSEOにおいて、ただ被リンクを集めるだけではなく、その質が重要です。質の低い被リンクや、不正に得たリンクは、SEOに悪影響を与えるどころか、Googleからのペナルティを受ける原因となります。では、どのような被リンクがペナルティの対象となるのでしょうか?

1. 質の低いサイトからのリンク

SEOにおいて、リンク元のサイトの質が非常に重要です。質の低い、もしくはスパム的なサイトからのリンクが多いと、そのサイト自体の評価が下がり、最悪の場合、検索結果から排除されることもあります。例えば、自動生成されたコンテンツを大量に含むサイトや、ユーザーにとって価値のないサイトからのリンクは、ペナルティのリスクが高まります。

自動生成されたスパムサイトからのリンク

例えば、特定のキーワードを大量に含むだけで実質的な価値のない記事を大量に生成するサイト(いわゆる「スパムサイト」)からのリンクです。これらのサイトは、主に広告収入を目的として作られることが多く、コンテンツがユーザーのニーズを満たしていないため、Googleから低評価を受けています。こうしたサイトからリンクされると、リンク先のサイトまで同様に質が低いとみなされるリスクがあります。

リンクファームからのリンク

リンクファームとは、SEO目的で作られた多数のサイトが互いにリンクし合うネットワークを指します。例えば、ある1つのサイトを強化するために、関連性のない低品質なサイトが何百もリンクを送るケースです。このようなリンクの集まりはGoogleに容易に検出され、ペナルティの対象となります。

2. 不自然なリンクの増加

短期間で異常に多くのリンクを集めた場合、Googleはそれを不自然と判断することがあります。特に、リンクのパターンが一定の法則に従っている(同じような文言でリンクされている、特定のアンカーテキストばかりが使われている)場合、リンクの操作を疑われる可能性があります。

短期間で急激に増えたリンク

例として、新規に公開したばかりのサイトが1週間で何百ものリンクを獲得するケースが挙げられます。これは通常の自然なリンク獲得ペースではなく、購入やリンクスキームの疑いを招きます。特に、全てのリンクが同じアンカーテキスト(例:「激安○○」や「おすすめ商品」)を使用している場合は、明らかに不自然です。

地域外や業界外からのリンクの急増

例えば、日本国内の地域密着型のビジネスを運営しているのに、海外の無関係なサイトや異業種のサイトから突然リンクが増えるケースがあります。これは、リンクを購入したり、無関係なサイトに掲載することで不自然な増加を引き起こしたとみなされる可能性があります。

3. 有料リンクの売買

リンクを金銭で売買する行為も、ペナルティの対象となります。これは、SEO業界では非常に問題視されており、Googleはリンク売買を厳しく取り締まっています。有料で得たリンクは、自然な評価とは見なされず、SEO効果がなくなるどころか、逆に評価を下げる原因となります。

SEOサービス業者からの有料リンク購入

例えば、SEO業者が提供する「10,000円で100リンク保証」といったサービスを利用するケースです。このようなリンクは、ほとんどが低品質なサイトやリンクファームから提供されるため、Googleから簡単に検出されます。特に、有料リンクを一度に多量に購入するとペナルティリスクが高まります。

ブログ記事に有料リンクを埋め込む

特定の商品やサービスを紹介する記事内に、有料でリンクを埋め込むケースも問題です。例えば、ブロガーに対して金銭や商品を提供し、その見返りとしてリンクを掲載する場合です。この手法は広告であるにも関わらず「nofollow」属性を付けない場合、ペナルティ対象となります。

4. 相互リンクの乱用

相互リンクとは、自分のサイトと他のサイトがリンクを貼り合う行為です。以前は、相互リンクを多用することでSEO効果を高める手法が主流でしたが、現在では相互リンクの乱用もペナルティの対象となることがあります。特に、SEO目的でのみ行われる相互リンクは、不自然とみなされるため注意が必要です。

SEO目的のみの相互リンク

例えば、A社が「相互リンクを貼ればSEO効果が高まる」と言ってB社と協力し、無関係なリンクを貼り合うケースです。この場合、A社もB社もGoogleから「不自然なリンク操作」と判断される可能性があります。

過剰なディレクトリ登録を利用した相互リンク

相互リンクを推進する専用のディレクトリサイトに、自分のサイトを大量に登録するケースです。これらのディレクトリは、かつてはSEO効果を期待されましたが、現在ではほとんどのものが低品質とみなされています。そのため、こうしたサイトとの相互リンクは、むしろ検索順位を下げる結果を招きます。

《関連情報》 Googleウェブマスター向けガイドラインを読み解く

Googleのペナルティ:ペンギンアップデートとは?

Googleは不正な被リンク対策を取り締まるために、2012年に「ペンギンアップデート」と呼ばれるアルゴリズムのアップデートを行いました。ペンギンアップデートは、不自然なリンクや低品質のリンクを大量に持つサイトに対して、厳しいペナルティを課すためのものでした。

このアップデートによって、多くのサイトが一夜にして検索順位を大幅に下げられる事態が発生しました。特に、被リンクを大量に集めるだけでSEO効果を狙っていたサイトは、検索結果からほぼ完全に姿を消すことになりました。この結果、被リンク対策は従来の量から質へと大きく変化しました。

安全な被リンク獲得戦略とは?

では、現代のSEOにおいて、どのように被リンク対策を行えばペナルティを回避しつつ、効果的にSEOを強化できるのでしょうか?

1. 質の高いコンテンツを提供する

最も安全で効果的な被リンク対策は、質の高いコンテンツを作成することです。ユーザーにとって価値のあるコンテンツを提供すれば、自然と他のサイトからリンクを得ることができます。このような自然な被リンクは、Googleにとっても好ましく評価されます。

2. 業界内での信頼を築く

業界内で信頼を築くことも、効果的な被リンク対策の一つです。例えば、業界の専門家や影響力のあるメディアからのリンクは、SEOに大きな効果をもたらします。また、SNSやコミュニティを活用して、他のサイト運営者との関係を構築することも有効です。

3. リンク獲得のための自然なPR活動

リンクを集めるためには、単に待つだけでなく、積極的にPR活動を行うことも重要です。例えば、プレスリリースを配信したり、他のサイトに記事を寄稿したりすることで、自然な形でリンクを獲得することができます。

4. リンクの監視と管理

SEOを行う上で、既に得たリンクが質の高いものか、または不自然なリンクが含まれていないかを定期的に確認することも大切です。質の低いリンクや不自然なリンクが見つかった場合、Google Search Consoleなどを使用してそれらのリンクを無効化する「リンク否認」作業を行うことが推奨されます。

《参考サイト》 サイトへのリンクを否認する

まとめ

被リンクはSEOにおいて今でも重要な要素ですが、その質や適切な管理が非常に重要です。無計画な被リンク対策は、Googleからのペナルティを招き、検索順位の大幅な低下につながるリスクがあります。質の高いコンテンツを提供し、自然な形でリンクを集めることが、現代のSEOにおいて最も安全で効果的な方法です。また、定期的にリンクの状況を確認し、問題がある場合には迅速に対処することが求められます。SEOの成功には、長期的な視点でのリンク戦略が欠かせません。

《関連情報》 Googleがペナルティー与える不正リンクの種類

E-E-A-Tとは何か?この基準を満たさないサイトは上位表示が出来ない!?

2024年11月19日

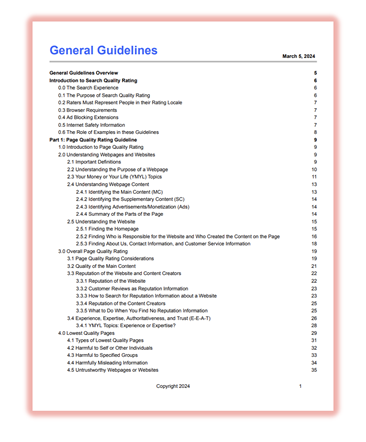

Googleの検索アルゴリズムは日々進化し、SEO対策を行うウェブサイト運営者にとって、その変化に追いつくことは簡単ではありません。特にコアアップデートが年に数回行われるため、SEO戦略は常に見直しが必要です。そんな中、Googleが公開している「検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)」は、SEOの基本的な方向性を把握する上で非常に重要なドキュメントです。

《出典》 General Guidelines

特に注目されるのが「E-E-A-T」という概念です。これは、Googleがウェブサイトを評価する際に基準とする要素で、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)を通じてTrust(信頼性)を高めるというものです。このE-E-A-Tをしっかり理解することが、SEOの成功に直結します。本記事では、初心者でも理解できるようにE-E-A-Tの基本概念や、具体的なSEO対策について詳しく説明します。

E-E-A-Tとは何か?

E-E-A-Tは、Googleがウェブサイトを評価する際に重視している要素の一つで、以下の4つの要素で構成されています。

・Experience(経験)

・Expertise(専門性)

・Authoritativeness(権威性)

・Trust(信頼性)

これらの要素が満たされていることで、ウェブサイトは高い信頼性を持つとみなされ、検索結果で上位に表示されやすくなります。

1. Experience(経験)

経験は、コンテンツ作成者がその分野においてどれほどの経験を持っているかを評価する要素です。たとえば、ある特定のトピックについて長年の経験を持つ専門家や実務者がコンテンツを提供している場合、その経験がGoogleにとってのプラス要素となります。

たとえば、旅行ブログなら、実際に訪れたことがある場所に基づいた情報が提供されているかが重要です。経験豊富な執筆者が現地での体験談やレビューを共有している場合、その情報は信頼できると判断されやすくなります。実際にその場所に行ったことがあるという「実地の経験」が強調されることで、読者にも信頼感が生まれ、Googleもその経験を評価します。

2. Expertise(専門性)

専門性は、ウェブサイトが取り扱うトピックに対する知識やスキルのレベルを示します。特定の分野において、執筆者やサイト運営者がどれだけ深い知識を持っているかが問われます。たとえば、医療や法律、金融に関するコンテンツの場合、その分野の専門家が執筆していることが重要です。

特に、医療や法律のような分野では、誤った情報を提供することが重大な結果を招くため、Googleは非常に高い専門性を要求します。コンテンツが専門的であるかどうかは、執筆者のプロフィールや資格、所属機関などによって判断されます。執筆者がその分野の専門家であることをしっかり示すことで、Googleはそのサイトを高く評価するでしょう。

3. Authoritativeness(権威性)

権威性とは、そのウェブサイトや執筆者が外部からどれだけの信頼を得ているかを示すものです。権威性は、他の信頼できるウェブサイトからのリンクや、著名な専門家や団体からの支持など、外部からの評価が大きく影響します。これは、単にコンテンツが正確であるだけでなく、他者からも信頼されているという証拠です。

たとえば、医療機関や政府機関、大学などの信頼性の高い組織からリンクを受けているウェブサイトは、Googleから高く評価されます。逆に、信頼性の低いサイトからのリンクばかりでは、そのウェブサイトは権威性が低いと見なされ、検索結果に悪影響を与える可能性があります。

4. Trust(信頼性)

信頼性は、最終的にE-E-A-Tの各要素が集まって形作る要素です。信頼性は、コンテンツの正確さ、情報源の透明性、ウェブサイトの全体的な評判によって評価されます。Googleは、信頼性が低いウェブサイトを検索結果から排除する傾向が強く、逆に信頼性が高いサイトは上位にランクインします。

信頼性を高めるためには、出典を明記したり、信頼できる情報源にリンクすることが重要です。また、コンテンツの定期的な更新や、ユーザーからのフィードバックを積極的に反映させることも信頼性向上につながります。

E-E-A-Tを活用したSEO対策の具体例

E-E-A-Tを意識してウェブサイトのコンテンツを作成することは、SEO成功の鍵です。以下に、E-E-A-Tをどのように実践すればよいかを具体例とともに紹介します。

経験を活かしたコンテンツ制作

まず、経験を反映させたコンテンツ作りが重要です。たとえば、アウトドア用品を紹介するサイトでは、実際にその製品を使った経験やレビューを共有することで、信頼性を高めることができます。製品の利点や欠点を自らの体験に基づいて詳述することで、他のウェブサイトとの差別化が図れ、ユーザーからも信頼されやすくなります。

また、写真や動画を使用して、実際の体験を視覚的に示すことも効果的です。これにより、ユーザーはコンテンツに対してリアルな感覚を持ちやすくなり、結果としてそのサイトの評価も高まります。

専門性をアピールする方法

次に、専門性をアピールするためには、執筆者のプロフィールをしっかりと掲載し、その分野における資格や経験を明示することが重要です。たとえば、医療系のウェブサイトであれば、執筆者が医師や専門家であることを証明するために、その資格や学歴、所属する医療機関の情報を掲載することが求められます。

また、執筆者だけでなく、引用元となるデータや研究の信頼性も重要です。信頼できる学術論文や公式機関からのデータを参照し、そのリンクを提供することで、ユーザーにも信頼性を感じさせることができます。

権威性を高めるためのリンク戦略

権威性を高めるためには、信頼性のある外部サイトからのリンクを獲得することが有効です。具体的には、業界の専門機関や大学、信頼できるニュースメディアからリンクを得ることが推奨されます。これを実現するためには、権威のあるサイトと積極的に関わりを持ち、コンテンツが紹介される機会を増やす努力が必要です。

また、自社が提供する情報が他のサイトでも役立つものであることを示し、他のウェブサイトから自然にリンクされるようにすることも重要です。このようにして得られる被リンクは、Googleに対してもそのサイトの権威性を証明する重要な指標となります。

信頼性を維持・向上させるためのポイント

信頼性を維持・向上させるためには、いくつかの基本的なポイントを押さえる必要があります。まず、コンテンツの中で使われる情報源を明示し、信頼できるリンク先を提供することです。ユーザーがその情報の信憑性を確認できるようにすることで、Googleからの評価も高まります。

さらに、コンテンツの定期的な更新も信頼性向上に寄与します。特に医療や技術の分野では、新しい研究や技術が日々進化しているため、最新情報を反映させることが重要です。古い情報が放置されていると、ユーザーからの信頼を失うばかりか、Googleからの評価も下がる可能性があります。

Googleの検索品質評価ガイドラインの活用

Googleの「検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)」は、SEO対策を行う上での基本的な指針です。特にE-E-A-Tに関するガイドラインは、ウェブサイトの評価において大きな影響を与えるため、これを理解し、実践することが求められます。

General Guidelinesの入手方法

このガイドラインは、Googleが公式に公開しているものですが、現在のところ英語でしか提供されていません。しかし、翻訳ツールを活用すれば内容を理解することは可能です。加えて、日本語訳を提供している企業やウェブサイトも存在しますので、それらを参照するのも有効です。

《出典》 General Guidelines

サーチコンソールの活用

また、「Googleサーチコンソール」を活用することで、自社サイトの評価状況を確認し、必要な改善を行うことができます。サーチコンソールでは、検索キーワードごとのパフォーマンスやインデックスの状況、モバイル対応の確認など、サイト運営に欠かせないデータが提供されます。

《参考情報》 Googleサーチコンソール

これらのツールを使用して、自社サイトがどのように評価されているかを把握し、それに基づいてコンテンツを改善することが、SEOでの成功への近道です。

《関連情報》 サーチコンソールとは?初心者向けの主要な機能解説

SNSを通じたGoogleの最新情報の入手

Googleは、XをはじめとするSNSで定期的に重要な情報を発信しています。たとえば、「Google SearchLiaison」という公式アカウントは、アルゴリズムのアップデートや検索品質評価に関する最新情報を公開しています。このアカウントをフォローしておくことで、最新のアルゴリズム変更にいち早く対応できるようになります。

《参考情報》 Google SearchLiaison

まとめ

Googleの検索品質評価ガイドライン(General Guidelines)は、SEO対策において非常に重要な役割を果たします。特に「E-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)」を理解し、それを基にしたコンテンツ制作を行うことが、検索結果での成功に直結します。

初心者であっても、このガイドラインをしっかりと学び、実践することで、信頼性の高いウェブサイトを作り上げることが可能です。SEOは単なるテクニックの積み重ねではなく、ユーザーに価値ある情報を提供し、信頼されるサイト作りが重要です。GoogleのE-E-A-Tを意識しながら、継続的に改善を行い、成功を目指しましょう。

《関連情報》 Googleがコンテンツの信頼性の評価方法を発表

複数のサイトを運営する時の注意点とSEO対策

2024年11月17日

メインサイトが好調であれば、各地域ごとにサイトを作成したいと考える方も多いでしょう。しかし、サイトの数を増やすと、Googleから「類似サイト」としてペナルティを受け、問い合わせが減少することがあります。この記事では、複数のサイトを作る際の注意点と、SEO効果を維持するための改善方法について、初心者にもわかりやすく解説します。

1. なぜ複数のサイトを作ることがペナルティ対象になるのか?

Googleは、ユーザーにとって有益で独自性のあるコンテンツを優先して表示する傾向があります。そのため、内容が似通った複製サイトが増えると、Googleから「価値の重複」と判断され、評価が下がる可能性があるのです。

類似サイトペナルティのリスク

Googleは「同じ内容やデザインのサイトが複数ある」と認識した場合、それらを価値が低いと判断し、表示順位を下げることがあります。特に、地域別に細かく分けた複製サイトでは、コンテンツの重複が見られやすいため、注意が必要です。

ペナルティの兆候

突然、問い合わせや反響が止まった場合、Googleの評価が下がっている可能性が考えられます。また、複数サイトが原因で、元のメインサイトにも影響が及ぶことがあります。

2. 複数サイトがペナルティを受けないための対策

複数サイトがペナルティを受けないようにするためには、各サイトに独自性を持たせることが重要です。以下の対策を実施し、各サイトが異なる内容やデザインを持つように工夫しましょう。

デザインとカラーを変える

見た目が似通っていると、Googleだけでなくユーザーにも「同じサイト」と認識されやすくなります。サイトごとにデザインやカラーを変え、ユーザーにも異なる印象を与えられるよう工夫しましょう。

異なる画像を使用する

同じ画像を使いまわすと、さらにサイト同士の類似性が高まります。各地域の特徴を表す画像や、ユニークなビジュアルを用いることで、サイトごとの独自性を強調することができます。

オリジナルのコンテンツを追加する

各サイトにブログや記事を追加し、それぞれの地域や特性に合わせた内容を提供しましょう。地域の情報やサービスに関する記事を、自分の言葉で執筆することで、より独自性のあるサイトにすることができます。

3. ドメインの使い分けが効果的な理由

Googleはドメインの構成もサイトの関連性を判断する材料としています。以下のように、ドメインを分けることで、各サイトの独立性を示すことが可能です。

サブドメインではなく独自ドメインを使用する

現在、サブドメイン形式(例:https://yanagawa.XXXXX.jp/)で複数サイトを運営している場合、それぞれ独自のドメイン(例:https://www.yanagawa-YYYYYY.com/)を使用することで、独立したサイトとしての印象が強まります。Googleも各ドメインを別サイトとして認識しやすくなるため、ペナルティの回避につながります。

地域性を示すドメイン名にする

地域名や関連キーワードを含むドメイン名にすることで、各サイトが異なるターゲット向けに作られていることを示しやすくなります。地域密着型のドメイン名は、ユーザーにも検索エンジンにもその地域専用のコンテンツを提供していると伝わりやすくなります。

《関連情報》 地域キーワードで上位表示するための内部対策は?

4. SEOを維持するための複数サイト運営のポイント

複数サイトを効果的に運営し、SEOを維持するためには、サイトごとの違いを意識してコンテンツや設定を行うことが大切です。

独自のページタイトルやメタディスクリプションを設定する

各サイトに異なるページタイトルやメタディスクリプションを設定することで、検索結果でもそれぞれの違いが明確になります。地域やサービスに合わせたキーワードを活用し、ページごとのユニーク性を強調しましょう。

《関連情報》 メタディスクリプションの書き方を専門家が解説

ユーザー視点での利便性を高める

それぞれの地域のニーズに合わせた情報を提供することで、ユーザーにとっても役立つサイトになります。特に、問い合わせやアクセスが増えるように、地元に関する情報やQ&Aを充実させ、地域特化型の価値を高めることが効果的です。

まとめ

サイトを増やす際には、Googleからのペナルティを受けないための独自性を持たせる工夫が重要です。デザインや画像、コンテンツに違いを出し、各サイトを異なるドメインで運営することで、検索エンジンとユーザーの両方に価値あるサイトとして認識されやすくなります。工夫を凝らして、SEO効果を高める複数サイトの運営を目指しましょう。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 04月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||

| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |

| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

| 27 | 28 | 29 | 30 | |||

最新記事

- 衝撃!「AIによる概要」が表示されるようになったことでサイトのアクセス数が70%以上減少《Bloomberg報道》

- 検索はもうGoogleだけじゃない!Googleの利用率低下と多様化する検索行動に中小企業はどう対応すべきか?

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

アーカイブ

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(13)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集