HOME > Web業界の動向

Web業界の動向

危険な書を読みました・・・SEO業界のルター・反逆者が生まれた!

2015年07月04日

先日、福岡の松村工さんという方の電子書籍を読みました。松村さんとは認定SEOコンサルタント養成スクールで知り合い、活躍されている方です。以前より松村さんの動向はFacebookやブログなどを通じて拝見していましたが、氏の筆致はとても鋭く時にナイフのように感じることもあるくらいです。

何がナイフのように鋭く感じるのかというと既存のSEO業界、Web業界のありかたに警笛を鳴らしているところです。

特に驚くのは、昨今のSEOの世界はGoogleが完全にイニシアチブをとってしまい、あたかもWWWがGoogle’sWWWに成り果てているかのような状況に陥っていますが、そのことに大きな疑問を呈しておりGoogleだけを見ていてはいけないと警告を発してくれているところです。

数カ月前にGoogleはこれまでGoogleウェブマスターツールの名称をGoogleサーチコンソールという名前に変更しました。

この名前ではまるでGoogleという1つのソフトウェアを世界中のサイト管理者が操作装置を使い調整しているかのような印象です。

つまり私達はGoogleという巨大装置のオペレーター(操作員)になりつつあるということです。

本来なら顧客のために役立つ情報を提供して自社サイトに見込み客を集客するのが目的のはずが、Googleに気に入ってもらうことがまず先決だと錯覚してしまうのです。

私も自分のセミナーやコンサルティング中などに「自分はGoogleのPR担当者なのではないか?」と思う時があるはずです。

しかも、今日Search Engline Land という米国のSEOニュースサイトを電車の中で見ていたら何と・・・

「Yahoo Search Testing Google Powered Search Results:

Yahoo confirms they are testing supplementing other search ranking providers, including Google, to power Yahoo Search.(米国のYahooが自社搭載検索エンジンとしてGoogleをテストしている)」(July 1, 2015 )

だとか、

「Yahoo Or Bing Could Now Divorce Before 10-Year Search Deal Expires

New terms allow either Bing or Yahoo to terminate with four-months notice.(米国のYahooまたはBingのいずれかが検索エンジン利用の10年契約の前に契約を解除する事がありえる)」(April 21, 2015)

というように米国のYahooが2010年から検索エンジンとして採用してきたBingと離婚するのではないという事が書かれておりIT総本山の米国ですらこのままだとGoogleの一極支配になるのではないかと思われるバッドニュースがありました。

不適切な例えかもしれませんが、検索エンジン業界を中世のヨーロッパの歴史に例えてみると今のGoogleは当時のヨーロッパで絶大な権力を誇ってきたローマ・カトリックのローマ法王のような存在かも知れません。

Google = ローマ法王

です。

当時のローマ法王に逆らえる人はほとんどいませんでした。

そのような事をしたら消されるからです。

しかし、ドイツにルターという宗教改革者が登場してドイツ地方を中心に圧倒的な支持者が出てきました。

その後はプロテスタント運動に繋がる動きを起こしました。

私は松村さんの発する情報を見る中で「ルター」という名前を思い出しました。

私はこうした勇気あるSEOコンサルタント、Webコンサルタントが全日本SEO協会の認定SEOコンサルタントの中にいることが嬉しいです。

業界を守ることや自分の仕事を守ることが目的化してはなりません。

目の前の顧客が困っていることを言葉ではなく観察により読み取り、それを解決することをひたむきに取り組むほかないというSEOコンサルタント、Webコンサルタントのあるべき姿をその衝撃的な筆致と実際の行動によって教えてくれます。

この書を読むには覚悟がいります。

とくにSEO業界、Web業界の方は自分のやり方が否定されていると感じることがあるからです。

しかし、それは氏の本意ではないはずです。

共にビジネスの原点に立ち顧客志向を貫くべきだと伝えたいのだと思います。

SEO対策の方法というのはとてもおもしろいもので人によって様々なやり方、考え方があります。

異なった経験により異なった対策方法が生まれきます。

私は氏の今回の電子書籍の4分の1くらいしか未だ読めていませんが、時間をかけゆっくりと残りの情報を読ませていただき自分の知らないテクニックを学ぶだけではなく、仕事の励みにしたいと思います。

松村さんの電子書籍は

https://matsumuratakumi.com/sp/

からダウンロード出来ます。

楽天から私達が今、見習うべきことは何か?

2015年06月06日

6月5日、楽天が巨額な資金を調達して将来のために投資をするという報道がありました。『楽天は4日、公募増資で1880億円を調達すると正式発表した。資本を拡充し、M&A(合併・買収)を活用した今後の成長投資に備える。2010年に現地の電子商取引(EC)サイトを買収して進出した米国。同業の米アマゾン・ドット・コムへの対抗策として「新たな経済圏をつくる」(三木谷浩史社長)との意気込みだ』日本経済新聞社2015/6/5版

楽天は

・昨年買収した世界2億5千万人が使う無料対話アプリ「バイバー」

・昨秋に1000億円で買収したネット通販関連サイト運営の「イーベイツ」

などでかなりの投資をしてその有利子負債に今回調達する1880億円を充てて、さらに将来の投資に備えるとのことです。

この記事を読んで思うのは・・・

(1)現状が上手く行っている時ほど、将来のために大胆な投資をする必要がある

そうしないと今の繁栄は過去の投資の賜であり、この今、時間か資金、あるいはその両方を投資しなければ将来の反映は絶対にないということ

(2)自分が売りたいものを売ろうとする前に先ず将来の見込み客を何らかの形で集めておかなくてはならない

「バイバー」、「イーベイツ」もそうですし、その前に買収した海外では一定数のユーザーがいる電子書籍のKoboにしろ、それらが今現在大きな収益を産んでいなくても、それらのサービスの億を超えるユーザーに情報を配信するインフラを先ずと整えることが先で、それが済んだら好きなだけ自社が売りたい商品、サービスを宣伝出来るということ。

実際にこれらのサービスの利用者が今後楽天からものすごい数のプッシュ配信による宣伝を受信することは明らかです。

まず無料サービスや非常に便利なサービスを提供して信用を得ることが先だということ

(3)日本のEC市場はかつてのように自然には成長しないので、海外進出、特にアジア方面への進出に巨大なチャンスがある

一見こうした2000億円近くの投資は他人ごとのように思えますが、私達サイト運営者にとっては人事ではありません。

これら3つのうち全てとは言わないまでもいくつかは見習えることがあると思います。

失敗をするリスクよりも、行動をしないことが最大のリスクです。

楽天の動きを座視して御社が何もしなければ、将来的に楽天に一方的にお金を払う側に立つということにもなりかねません。

それが来た時にいくら文句を言っても何の意味もありません。

米国経済、IT社会にはとても嫌な格言があります。それは「Winner takes all.(勝者が全てを取る)」という残酷な格言です。

私達日本人にはそうしたドライな生き方は似合わないですし、そうした考え方、生き方には抵抗を感じます。

しかし、何の力も無ければそうした思想を持つ企業に従う他なくなるのが現実の厳しさです。

あなたの業界でも他社に仕掛けられるのを待つのではなく、自分から仕掛けて下さい。

何を仕掛けるのか?それは同業他社が嫌がるくらいの素晴らしいサービスを消費者に提供する事です。

何故ならそれはほとんどの場合、消費者達に熱狂的に支持されることだからです。

御社が熱狂的に支持されることをする限り業績が伸びないわけがありません。

御社の業界に御社独自の経済圏を築いて下さい。

そしてその経済圏を楽天のように海外にまで広げて下さい。

一体ヤフーショッピングは今後どうなるのか?中途半端なモールのままなら早めに閉鎖するべし!!

2015年05月29日

今日、ヤフーショッピングが中国の消費者を対象にする新しいサービスを発表しました。『ヤフーは中国でインターネット通販に乗り出す。中国電子商取引(EC)最大手のアリババ集団と組み日本製の日用品や化粧品の販売を今夏にも始める。まず日本企業100社がヤフーを通じてアリババのサイトに出店する。中国のネット通販市場は日本の5倍の約50兆円でアリババのシェアは6割を超す。ヤフーはアリババの集客力や物流・決済システムを利用して中国市場を開拓する。』(2015/5/29 日本経済新聞 朝刊)

これは日本企業がヤフーショッピングで商品を出品すると同時に提携先のアリババのTモールに同時出店するというサービスです。中国で人気の高いベビー用品や化粧品、家電製品などを中国人観光客に売るかのようにネット上で販売するという思惑のようです。

ヤフーショッピングはこれまで:

・出店料金の無料化

・外部サイトへのリンクの解禁

という大胆な改革をして出店企業を急速に増やしました。

しかし、それによりそれまで出店手数料を払ってやっとの思いでビジネスを築き上げてきた既存のショップの存在感が薄れ、モール内での競争が起きてしまい既存店の売上を減らすということをしてしまいました。

モール主催企業のさじ加減ひとつで出店企業の売上や、利益は大きく変動するということを思い知らされるという結果になりました。

ヤフーショッピングのようなオンラインショッピングモールの数は今日激減してしまい、かつては雨後の筍のように林立してた時代が嘘のように思えるほどです。

結局勝ち残ったのは楽天市場、ヤフーショッピング、アマゾン・マーケットプレイスとその他ほんの一握りのオンラインショッピングモールだけになってしまいました。

誰でもショッピングモールやポータルサイトは開こうと思えば開くことが出来ます。

何故なら物理的に開くだけなら、必要な物は独自ドメイン、レンタルサーバー、CMS(コンテンツマネージメントシステム)とショッピングカートだけです。

しかし、結局ショッピングモールで勝ち残ったところはそれら表面的なものだけではなく・・・

(1)トラフィック獲得力

(2)物流力

の両方を持っているところだけになりました。

アマゾンマーケットプレイスはどのようにトラフィックを獲得しているのというとSEO対策、リスティング広告、ディスプレイ広告の他に強大なアフィリエイターのネットワークを構築しています。

有名な話ですが、インターネットのアフィリエイトのシステムを最初に考案して実施したのはアマゾンだと言わるほどでたくさんのブログや情報サイトにはアマゾンのアフィリエイト広告が張られておりそこには本の表紙とタイトル、家電商品など様々な画像と商品名が表示されています。

アマゾンの物流力は世界最高レベルのものであり在庫管理システムの企業を買収したり、天文学的な資金を世界の巨大な物流センターに投資をして他社の追随を許さないほど突き抜けています。

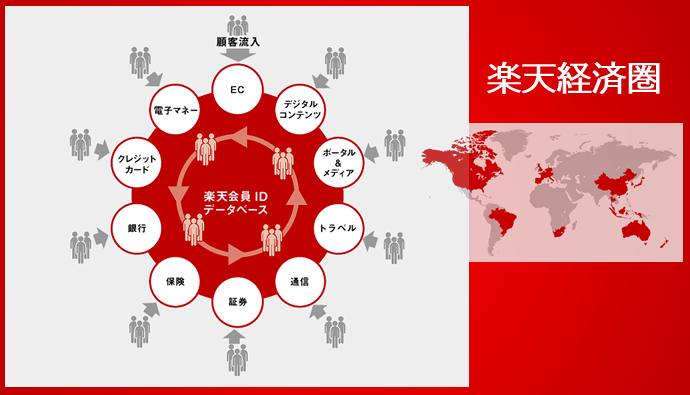

楽天もアマゾンをなぞるようなトラフィック獲得戦略をとっていますが、アマゾンとの際立った違いは楽天銀行、楽天証券などの巨大な金融帝国と連携しポイントシステムを軸にした楽天経済圏を築き上げています。その勢いはアジアを始め世界に拡大しています。

こうした2大巨頭の後塵を拝するのがヤフーショッピングです。

主催者側のヤフーショッピングも儲かるわけでもなく、儲からないわけでもなく、なんとなく継続しているとしか思えないように見えます。

時々経営トップが発表する奇抜な新機軸を発表するものの結果がともなわずに尻切れトンボになることがよくあるように見えます。

ヤフーの1ファンとして言わせてもらいたいのが、ヤフージャパンの強みはトラフィック獲得力です。

物流会社のノウハウや設備はありません。

ヤフージャパンはIT企業です。

巨大な倉庫を運営する会社ではありません。

当然提携することによりそうしたインフラは獲得出来るでしょうが、そこに強みが無い限り長続きはしないのではないでしょうか?

ヤフージャパンの強みはトラフィック獲得力と言いましたが、問題はどうやってそうしたトラフィック(アクセス)を獲得することが出来るのかというと「まとめる力」が抜群だからです。

ヤフーの成り立ちは元々ヤフーカテゴリ(海外ではヤフーディレクトリ)というリンク集です。

その優れたリンク集が評価されヤフーは世界に広がっていきました。

そしてその後何がヒットしたかというと新聞社のサイトからニュース記事を低コストで調達してニュースのまとめサイトであるヤフーニュースです。

このように他人の情報をまとめる編集力がヤフーの強みなのです。

その他のヤフー不動産、出会い系サービスなども他人の情報をまとめて検索しやすくするという「まとめる力」が発揮されるものばかりです。

では、ヤフーショッピングはどうでしょうか?

情報をまとめるだけで済む仕事ではありません。

1つ1つの出店企業はそれぞれが全く違った状況、考え方の独立した商店です。

これらの商品情報をまとめあげても、そこから商品を申し込んだ消費者に喜ばれるサービスを提供しなくてはなりません。

それは「接客力」です。

最近アップルの接客の力の高さが周りで話題です。パソコンの使い方がわからなくてサポートに電話すると良い意味で期待に反してすぐに担当者さんに繋がり「全力でサポートします!」という掛け声のもとに賢明にサポートしてくれるそうです。

サポートを受けた人たちは感動して口コミをしているくらいです。

アップルはハードウェアばかりに力を入れているとてっきり思い込んでいたので驚きました。レクサスの店に入ったことはありませんが、恐らくレスサスや高級ホテルのような接客レベルの高さなのではないでしょうか?(これはパソコン部門のサポートだけかも知れませんが)

スティーブ・ジョブズが復帰する前に一度は潰れかけたアップルが現在そこまでの接客レベルでサポートを提供していると聞いて感動しました。

アップルほどの接客力はないとしても、そこでお客様に申し込みをしてもらったとしても迅速に当日配送を実現するためには物流に対する膨大な投資が必要になります。(実際には個々の店が商品に関しては接客をするにしてもショッピング全般の事はモール主催者側であるヤフージャパンがしっかりと提供しなくてはなりません)

これもヤフーの強みとは関係の無いものです。

ドライな米国ヤフーは何年も前にYahoo!Shoppingは閉鎖しています。

ただ、ヤフージャパンも親会社のソフトバンクも賢い会社ですので、意味があってヤフーショッピングを運営しているはずです。

うまくいっていっていないヤフーショッピングをここまで長年運営しているのには別の意味があるはずです。

それはショッピング客のトラフィックを集めてかれらに広告を見せてスポンサーから広告料金を取る事業モデルです。

広告を売るためにあえて運営がむずかしいショッピングモールを運営しているのではないでしょうか?

実際に2年前にヤフージャパンが発表したヤフーショッピングの無料出店化の会見で会長の孫正義さんが「これからは広告モデルでいく」と言っていました。

あるいは巨大なオンライン金融帝国を築き上げた楽天のように決済、金融で儲けようとしているはずです。

そうした意図があるのはわかりますが、情報をまとめるのが上手な会社が増えてきています。

たくさんの個人のまとめ人に報酬を払ってクラウド的にまとめサイトを運営しているNAVERまとめや、先日上場したスマホアプリのニュースまとめサイトのグノシーなどかつてヤフージャパンが得意だったトラフィック獲得手法を部分的に特化して追い上げてきています。

いずれにせよ自社の強みを活かしてヤフージャパンさんにはさらに成功していただきたいです。

アメリカ流のGoogleとは違い、日本の文化に馴染んで根を下ろしているヤフージャパンにはGoogleに負けないようにがんばって欲しいです。

まとめる力 → トラフィック獲得力 → 自らの強みを活かす

というシンプルな事を極めてまた輝く存在になって欲しいです。

少なくともGoogle一極集中というとんでも無い流れに一矢を報いて欲しいです。

Googleと提携している場合ではありません!

ただ、先日少しだけ希望を持てる事が報道されました。

それはGoogleでNo2の幹部だった元Google副社長のニケシュ・アローラ氏がヤフージャパンの会長に今年の6月から就任するというものです。

Googleから経営幹部を引き抜いてヤフージャパンの会長、そして親会社のソフトバンクの将来の総帥になるのではとまで言われています。

Googleの経営ノウハウを今度はヤフージャパンに逆流させて欲しいです。

以上ですが、私達ウェブサイト運営者にとっての教訓は・・・

・自社の強みを見つけてそれを伸ばすこと

・それにレバレッジをかけて提携先を集め、共に業績を伸ばすこと

この2つに尽きると思います。

インターネットはサーバーとサーバーをつなぐネットワークですが、インターネットビジネスは企業と企業をつなぐネットワークです。そしてそれが出来た時に初めて企業とその顧客を繋ぐネットワークになります。

そのことを忘れずにお互いにがんばりましょう!

追伸:

で、結局ヤフーショッピングはどうすれば良いのかというと中途半端なショッピングサイトの提供は廃止して、ショッピングカートだけを希望者に無料で貸し出し、個々の独自ドメインのショップをヤフーの編集者が「まとめて」ショッピング雑誌のように紹介して無料でリンクを張るのです。

さらにヤフーの検索結果はGoogleのものを使わせてもらっていますが、そこにちゃっかりヤフーショッピングのカートを使っているショップのサイトにだけヤフーショッピングカートの安心マークを表示するのです。

そして取引が成立したら決済手数料を数パーセントもらうのです。

また、Googleショッピングのようにショッピング系のキーワードだと検知したら右上に写真入りでたくさんの商品リンクを張り広告を買っている企業に送客をしてヤフーショッピングカートと検索結果上の広告の両方で儲けるのです。

そうすればこれまでTカードと提携したり、様々な魅力的なサービスと提携した事も活かすことが出来るはずです。

(このやり方はGoogleが以前試したものですが今度は真似をし返して改善を加えるのです)

そうしてヤフーショッピングはショッピングカートと、ショップの紹介だけに特化すればうまくいくはずです。

出店企業もこれなら商品ページをヤフーショッピング内で作らなければならないという無駄が省けて少しは楽になれるはずです。

そうなることを個人的に祈っています。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2025年 02月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | ||||||

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

最新記事

- トピッククラスターを作ってGoogle上位表示する技術

- サイト内にニュース解説記事を投稿してブログを更新する方法

- 502 Bad Gatewayエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- フィッシング詐欺とスパムリンク対策のポイント

- CMSとは? その基本から選び方までを詳しく解説

- Webコンサルティングとは?初心者でもわかる基礎知識と活用法

- 403 Forbiddenエラーとは?初心者向けにわかりやすく解説

- co.jpとcomではどちらがSEOに効果があるのか?ドメイン選びのポイントとSEOへの影響

- 2024年8月15日のGoogleコアアップデートの傾向と対策

- .htaccessファイルとは何か?初心者のための活用ガイド

アーカイブ

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(21)

- デジタルマーケティング(14)

- ソーシャルメディア(10)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(157)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- 生成AIと人工知能(12)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集