HOME > Web業界の動向

Web業界の動向

【発見!】Googleは広告を広告に見せないようにしてクリック数を増やそうとしている!その理由とは?

2017年02月16日

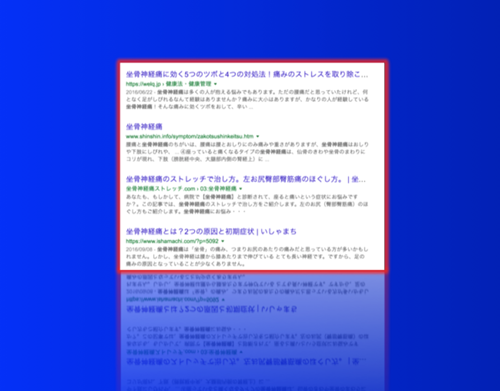

Googleの検索結果画面が一部の地域で検索した時に検索結果上に表示される情報をこれまでとは違ったデザイン・レイアウトで表示するようになりました。下の図は神戸市内でPC版Cromeブラウザで検索した時に検索結果画面です。

ご覧のように1つ1つの項目がカードのようなボックス内に表示されています。この表示方式自体はGoogleが2016年6月くらいから一部のユーザー環境で試験的に表示してきた「マテリアルデザイン」によるレイアウトです。

これ自体は目新しいことではありません。

問題はそこに表示される広告の見せ方です。

通常の環境で検索した時には広告欄に表示される「広告」という文字は緑色の背景に白抜きで書かれており一目で広告だと認識出来るものです。

【通常の環境で検索した時に表示される広告欄】

【一部のテスト環境で検索した時に表示される広告欄】

このように「マテリアルデザイン」によるレイアウトの検索結果画面に表示される広告欄には緑色の背景は無くなっており代わりに緑色の細い線で囲われているだけです。(ただし、この表示方法も実験中らしく従来の広告画像のパターンが表示される事もあります)

これだと非常に広告だということは分かりづらくなっています。

しかも、マテリアルデザインによって検索結果上の広告欄も、自然検索の欄も同じカード上のボックスで囲われているので一見すると広告が広告に見えず自然検索の一部のような「目の錯覚」を引き起こしているのです。

先程一部の地域でGoogleがこのマテリアルデザインの検索結果レイアウトを表示していると言いましたが、同じ地域の同じPCでも別のブラウザで同じキーワードで検索すると従来のレイアウトの検索結果が表示されています。

何故Googleはこのようなことを一部の地域の一部のブラウザで実験しているのでしょうか?

考えられる理由は・・・

(1)広告のクリック率を高めて売上を増やそうとしている

(2)今年の2月頃には実施が予想されるモバイルファーストインデックス実施のための実験をしている

という2つです。

どちらが正しいかというより、両方とも当たっている可能性があると思います。

(1)広告のクリック率を高めて売上を増やそうとしている

→ これに関しては営利企業としてはある意味当然の事です。

しかし自然広告だと思ってクリックしたリンクが後で広告だったということが分かればユーザーはGoogleに対して良い印象は抱かないというGoogleのブランドに対するデメリットもあるのではないでしょうか?

確かに今でも広告ばかりが表示されているヤフージャパンと比べればGoogleのページには広告がたくさんあるという印象は少ないですが、それでも自然検索結果だと思ってクリックしたリンクが広告だったと分かれば厳しい言い方をすれば「騙し広告」と言う人達も出てくるかも知れません。

(2)今年の2月頃には実施が予想されるモバイルファーストインデックス実施のための実験をしている

→ モバイルファーストインデックスとは、従来のようにPCサイトの内部を評価してPC版Googleやモバイル版Googleの検索順位を決めるのをやめて、モバイルサイトの内部を評価してPC版Googleやモバイル版Googleの検索順位を決めるという大きな方針の転換の事です。(Googleが公式サイトで2016年11月5日に「モバイル ファースト インデックスに向けて」というページで発表https://webmaster-ja.googleblog.com/2016/11/mobile-first-indexing.html)

モバイルファーストインデックスの「新Google」が誕生したとしてもこれまでと全く同じデザイン・レイアウトでは変わった感が出ないので、もしかしたらこのマテリアルデザインを採用するのか知れません。

話を広告の話に戻します。

実は広告を広告に見せなくしようとする動きを見せているのはGoogleだけではなく、ヤフージャパンも同じです。

ヤフーのページで最近気になる広告の表示方式の変化がありました。それは「提供リンク」だとか、「おすすめコンテンツ」というとても曖昧な言い方です。

これはヤフーの検索結果ページのことではなく、ヤフーニュースなど他のページに広告が表示された時に表現方法です。

【ヤフーニュース内に表示されている広告の様子】

ご覧のように「PR」とか、「広告」と書かずに「提供リンク」だとか、「おすすめコンテンツ」という表現になっています。

「PR」とか、「広告」と書かれているとこれまでそれらのリンクをクリックすることを避けてきたユーザーはクリックを避けることが出来るでしょうが、「提供リンク」、「おすすめコンテンツ」と書かれていたら広告だということが分からずに間違えてクリックしてしまう恐れがあります。

何故このような表示をするようになったのでしょうか?

それはGoogleの今回のマテリアルデザインの検索結果ページの緑の背景を取り払い自然検索と同じボックスで広告欄を表示する流れと同じで広告のクリック率を高めるためだと考えられます。

しかし、それは何故なのでしょうか?

ネット広告のクリック率が下がって来ているからではないでしょうか?

以前もブログ記事

https://www.web-planners.net/blog/archives/000197.html

で報告しましたが、Googleもその他検索エンジン会社も検索結果に表示される広告のクリック率と自然検索の部分のクリック率のデータを発表しているのを見たことも聞いたこともありません。

以前よりテレビ広告や、新聞雑誌広告の効果が薄れてきており、その影響でネット広告に切り替える企業が増えていると言われ続けています。

しかし、これは推測ですが、広告の費用対効果が下がってきているのはそうした従来型メディアだけではなく、ネット広告全般や、その代表格であるリスティング広告も下がっている可能性があります。

現に私の周りでも昔からネット広告を使っていた人達は「以前ほど広告の効果が無くて困っている。以前は広告欄の順位が3位、4位でも高い集客効果があったが最近で1位表示しなくては以前ほどの反応を取れなくなっている」とおっしゃる方が増えてきています。

皆さんもぜひ周りに人でネット広告を昔から使ってきている企業の方にこの事とを聞いてみてください。恐らく同じような答えが返ってくるはずです。

ネット広告に依存する広告頼りのWebマーケティングは危険です。

その広告の効果がある時期には確かに集客が出来るはずです。

しかし・・・

(1)スマホでのWebサーフィンが増えている今の時代、ほとんどの日本人のネットリテラシーは高まってきています。

以前のように広告と自然検索の区別ができない人はどんどん減るはずです。

自然な情報と広告の情報で広告のほうが好きだという人が何人いるのでしょうか?ほとんどの生活人にとって広告というのは避けるべきものなのです。人はTVのCMが始まるとトイレに行ったり、TV番組を録画した人の多くは当たり前のように広告を飛ばします。

これはTVだけのことではありません。PCでも、スマホでも広告ブロックのアプリやプラグインをインストールしてネット広告は煩わしいから避けようとする人が増えています。

(2)今は未だ中小企業や個人事業主でもネット広告を買うことが出来ますが、今後大企業の多くがTVや新聞、雑誌と比べて効果がすぐにわかり、単価も安いネット広告の良さに気がつけばさらにネット広告への予算を増やすはずです。

そうなると目立つ部分のほとんどは彼らに買い占められる可能性があるのではないでしょうか?

こうした状況になった時、私達サイト運営者はどうすれば良いのでしょうか?

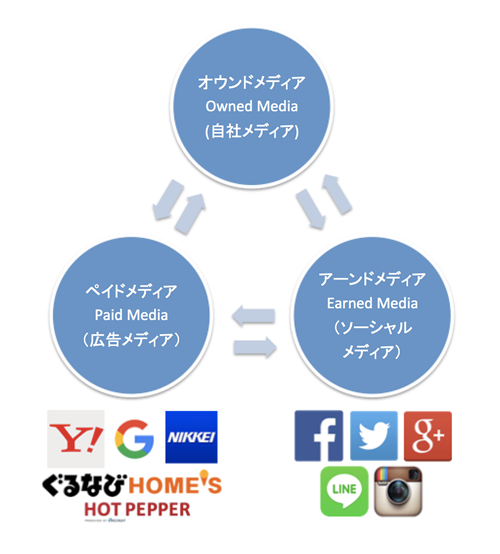

それはリスク分散をするということです。

ネット広告だけではなく、ソーシャルメディア集客、SEO対策、動画集客というように複数の自社サイトへの流入元を確保して育てることです。

これこそがペイドメディア(広告)、オウンドメディア(自社サイト運営)、アーンドメディア(ソーシャルメディア活用)といういわゆるトリプルメディア戦略を駆使したデジタルマーケティングの実践に違いありません。

SEO対策もそうですが、誰でも1つのことだけでも精一杯なのに他に手を広げるのは嫌なものです。

しかしそうした贅沢を許さないのが今訪れつつあるWebマーケティングの普及という時代の厳しさなのです。

どうせやらなくてはならないのなら、せめて楽しみながら、1つ1つの新しい発見やニュースにワクワクしながらやりましょう!そこからきっとそうしたことをやり抜いた人だけに見える新しい景色が見えてくるはずです。

揺らぐネット情報の信頼性

2016年11月25日

この1週間で今のインターネット上で何が起きているかを示す2つのニュースがありました。これらのニュースという点と点と結び線にするとその線の先、つまり私達サイト管理者が何をするべきがという方向性が見えてくるはずです。

それらのニュースとは次のものです:

1、『「死にたい」検索トップの「welq」の記事、DeNAが広告削除 「不適切」指摘受け

Googleで「死にたい」と検索すると、トップに表示されるwelqの記事に不適切な内容が含まれいる――こんな指摘を受け、DeNAは記事内のアフィリエイト広告を削除した。』

https://www.itmedia.co.jp/news/articles/1610/26/news117.html

2、『Amazon、宣言通りインセンティブ付きレビューの大量削除で評価システムの信頼回復を図る

Amazonはインセンティブ付きレビューを同社のウェブサイトから禁止し、宣言通りにレビューを削除している。3万2000以上のプロダクトに渡る6500万のレビューの分析結果からそのことが分かった。プロダクトに対する不当に高い評価が横行し、信頼できないレビューが蔓延した問題を解決するため、Amazonはインセンティブ付きレビューの禁止に至った。』

https://jp.techcrunch.com/2016/11/24/20161003amazon-bans-incentivized-reviews-tied-to-free-or-discounted-products-2/

1のwelqというサイトについては親しい方から数日前に『健康関連のキーワード、病気関連のキーワードでGoogle検索するといつも上位表示している』というお話を丁度聞いたばかりでした。実際に『坐骨神経痛』などの比較的競争率が高いキーワードで検索しても今日現在2位に表示されています。

このニュースを論評する方のブログ

https://www.landerblue.co.jp/blog/?p=30141

に書かれていたのですが、このサイトにある情報はその道の専門家が書いたものではなく、ライティングが得意なライター達にネット上の情報や書籍に書かれている情報を見てわかりやすくまとめただけの情報でしかないそうです。

実際に私も複数の記事を読んでみたのですがそのブロガーの方がおっしゃるように『・・・だと言われています』というような伝聞形式でまとめただけのキュレーション的な記事でしかないことがわかりました。

私はwelqさんが実際にどのような体制でこうした記事を書いているのかその事実関係については分かりませんが、記事を読む限り専門家が書いた記事ではないということは推察出来ます。

次に2つ目のニュースですが、アマゾンがやっとやらせ、ステマのレビュー記事を追放するために処置を取るというニュースです。

良く見受けられるのは実際にアマゾンで購入してもいないのに根もはもない感想を書いたり、プレゼント欲しさにキャンペーンで誘導されてポジティブなレビューを書くという行為がこれまで横行し、多くの人達、企業が非常に迷惑を被ってきました。

これら2つのニュースの共通点は、今、インターネット上の情報の信頼性が問われているということです。

インターネット上では確かに誰もが何でも書くことが出来ます。

しかし、長期的な視点に立つと目先の利益だけを追い求めて情報を発信しても結局は信頼性を失い、長期的な利益を失ってしまうのではないかということです。

長期的に自社サイトの集客に役立つコンテンツはそうしたものではなく、その道のプロが作ったコンテンツです。

健康関連の情報ならばその分野で資格を持っている人や、公的な資格がないとしても長年その分野で仕事をしてきた人達が発信する情報が信頼出来るコンテンツになります。

ここにWebサイトやブログ、ソーシャルメディアを活用したWebマーケティングの本質があります。

私たちは日々、自分の仕事をするだけではなく、その中で気がついたこと、人に教えたら少しでも喜んでもらえるような情報をWebコンテンツとして発信すべきです。

そうすることにより、その分野において問題を抱えて悩んでいる人達の目に私達が発信する情報が入り、私達の存在を認識してくれるのです。

このシンプルな流れを繰り返すことが長期的には自社のWebマーケティングの成功に繋がるのです。

その道のプロの人達がそうしたことをしていれば不正な情報などネットユーザーの目に触れることなどなくなるはずです。

少しでも早く各分野のプロたちが自分の日々の仕事をするだけではなく自分たちにとっては当たり前の情報こそが、一般人にとってはとても価値のある情報だということに気付き活き活きと情報発信をしていただきたいです。

そうすることにより、自ずと検索上位表示という課題は自動的に解決され、それによりたくさんの広告費をかけなくても見込み客を検索エンジンなどを通じて集客できるようになるはずです。

そして消費者はそうした誠意ある行動をとる企業や個人をリスペクトして商品やサービスを試してくれるはずです。

サイト上のコンテンツ評価基準を年々向上させている今のGoogleは必ず専門家の書いた価値のあるコンテンツを見抜いて上位表示させるようになってきています。

また、専門家ではないアフィリエイトサイトの場合は、少なくとも自分がその商品やサービスを実際に試してそれについて論評するのならば情報の信憑性は担保されます。

実際に最近相談が増えているのがGoogleのサーチコンソールに次のようなメッセージが来ている事例です:

『貴サイトで、価値のない質の低いコンテンツが検出されました。この重大な問題によって、Google 検索ユーザーには無関係な検索結果

や価値の低い検索結果が表示され、貴サイトのランキングは低下する可能性があります。このため、XXXXXXX.com/に

対して手動によるスパム対策を適用しました。

貴サイトでの手動による対策を解除するには、コンテンツが Google のウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン

)に準拠するよう大幅に変更し、再審査リクエストを送信してください。Googleのガイドラインを満たしていることを確認できた場合

は、こうした手動による対策を解除させていただきます。

この問題の解決方法:

1

サイト上の重複コンテンツや質の低いコンテンツを変更する

他のサイトから無断で複製されたコンテンツや、価値の低いコンテンツをサイトで探します。コンテンツを変更して、貴サイトに関連する独自のコンテンツになるようにします。』

長年SEO(検索エンジン最適化)をしてきた方はこのGoogleからのコンテンツに対する手動ペナルティー実施のお知らせを見て驚くはずです。

確かにGoogleはこれまで不正リンクに対して手動でペナルティーを与えてサーチコンソールを通じて手動ペナルティー実施のお知らせを発してきました。

しかし、今度はサイトのコンテンツの内容について問題があるかを人間がチェックして、問題がある場合はGoogleの検索結果の上位に表示されないようにペナルティーを与えるようになったのです。

これはこれまでの検索エンジンの歴史の中でも画期的な出来事です。

昔良くあった問題は、審査料金5万円から15万円を払って登録申請をするヤフーカテゴリの審査に落ちるという問題でした。

情報の信憑性が少しでも疑わしいとヤフーカテゴリには絶対に登録してもらえないという事がありましたし、今日でもこの問題は多くのサイト運営者を悩ませています。

しかも、ヤフーカテゴリに登録された後でもサイト内に信憑性が低い情報を掲載するとヤフーカテゴリのスタッフの定期巡回にひっかかり登録を取り消しされることがあります。

ヤフーさんには審査料金を払っているのでそれを原資にしてこうした活動をするのは理解が出来ます。

しかし、Googleの場合は自動登録ですので、サイト運営者は登録審査料金は払っていません。

Googleさんにはお金を払わなくてもボランティアでサイト上のコンテンツの信憑性をチェックしてくれるというのはサイト運営者としては有難迷惑でしょうが、Google検索のユーザーにとってはとても有難いことのはずです。

このようにアフィリエイターの方は、自分が体験した事を偏り無く報道するという態度が求められています。

もはやアフィリエイターだということで何を言っても良い時代は終わりました。

アフィリエイターさんにはジャーナリストのような精神とプライドが求められる時代が来たのです。

レビューをするレビュアーの方にも同じことが言えます。プレゼントや金銭をもらって自分の心を売ることは自分自身と社会全体を貶めることになる時代が来ました。

そして企業サイトの運営者には副業ライターや職業ライターに丸投げした寄せ集めの情報ではなく、どんなに忙しかろうが、己の体験に基づいた無料のアドバイス、無料の情報発信が求められているのです。

恐らく、副業ライターさんも職業ライターさんも何も努力しようとしないクライアントに呆れ返るどころか、心の底で軽蔑しているはずです。

こうしたプライドを持ち責任ある情報発信をすることが今のそして未来のSEOの本質であるはずです。

SEOというものを単なるリンク集めやソースを弄り回すことだとか、サイトの魂であるコンテンツを安易に他人に丸投げするようならば絶対にSEOの継続的な成功は無理です。

私は今回のこうした事件をきっかけに必ず良い方向に向かっていくと信じたいです。

ヤフージャパンの今後の展望から学べること

2016年04月21日

日経ビジネス2016年4月4日号に必読の記事がありました。それは『技術で世界十傑になる 宮坂学氏[ヤフー社長]』というインタビュー記事でした。このところずっと私たちはGoogleのことばかりを向いていますが、Googleの一世代先輩各であるヤフージャパンの今と未来を知ることにより、私達が今後向かうべき方向を見つけるヒントが得られるはずです。

この取材記事ではヤフージャパンが「脱ポータルサイトでデータカンパニーを目指す」というこれまでのヤフージャパンの成功要因を否定する大胆なものです。

約一年前にも同誌にヤフージャパンの取材記事がありましたがその時は「スマホシフトを目指す」というものでした。

それから約一年経ちましたが今回の記事を読むと「急激なスマホシフトを進め、アクセス全体の6割くらいはスマホからになった」とはっきりとおっしゃっていることからも見事にその目標は達成していることがわかりました。今回のこの目標も見事達成できるのではないかと思います。

どのように脱ポータルサイトを目指すのかというと:

(1)データカンパニーを目指す

(2)技術で世界トップ10に入る

(3)コンテンツ系の課金を伸ばす

(4)eコマースを伸ばす

の4つの方針があるそうです。

(1)データカンパニーを目指す

ヤフージャパンの宮坂社長は「データをどれだけ持っているのかが時価総額を決めるような時代になっている。グーグルとかアップルとかアマゾンとか、米IT企業の時価総額ランキングの上位を見ると、ほぼデータの保有量に比例するような感じになっている。ヤフーとしても『データカンパニー』になるというのは、絶対に重要な外せない」と述べています。

ヤフーのような幅広くサービスを展開していればユーザーの様々な行動履歴をデータとして蓄積してそれを自社のためだけれではなく、クライアント企業にも様々な形で提供できるはずです。しかもそれはオンラインだけではなく、リアルの世界にも波及しつつあります。その一つの動きがTポイント・ジャパンへのヤフージャパンとその親会社であるソフトバンクによる資本業務提携です。Tポイントの35%の株式をこの両者で持っており実質Tポイントはヤフージャパンの影響下にあります。この投資はすでにTポイントが使えるヤフーショッピングの業績アップという形で実を結んでいます。

オンラインとリアルの2つの世界においてヤフージャパンは国内最大級のデータ会社にすでになっています。ここから様々なサービスを提供することが可能なはずです。

私達、個々のサイト運営者も日頃からデータを蓄積してそれを活用することにより多くの価値を生む商材を作ることが出来るはずです。Googleアナリティクスやサーチコンソールだけではなくマーケティング・オートメーション(MA)の導入や、その他ソフトをなるべく早く導入すべきです。

(2)技術で世界トップ10に入る

データカンパニーを目指すためにヤフージャパンはシリコンバレーに開発拠点を築いてたくさんの優秀な技術者を集めるそうです。

インターネットを活用したビジネスは確かにたくさんのチャンスがありますが、それはたくさんの競合他社が私達の市場に参入しやすいという参入障壁の低さも同時に意味します。新規参入者に負けずに先行者利益を得るためにはデータの蓄積と、それを活用する技術力が求められます。

私達も、集客のテクニックだけではなく他社がすぐに真似できない技術を独自で開発して発展させるための堅実な投資をするべきでしょう。

独自の技術がなければそれは結局はテンプレート化されてしまい同業者や異業種参入組にすぐに真似をされてしまい顧客を奪われる結果になります。

(3)コンテンツ系の課金を伸ばす

この数年、コンテンツの重要性が叫ばれています。特にコンテンツを無償で提供することにより見込み客を集客する「コンテンツマーケティング」が花盛りです。しかし、そのほとんどの提供企業がコンテンツマーケティングをしても思ったように集客が出来ていません。

そうした時は発想を転換してみて、コンテンツを販売することも検討してみてはどうでしょうか?

ヤフージャパンも提供するコンテンツのほとんどは無料ですが、価値が高いものは課金をしています。このコンテンツ課金ビジネスをさらに伸ばすそうです。この動きは私達サイト管理者にも参考になります。

(4)eコマースを伸ばす

ヤフージャパンの宮坂社長は「現状、利益ベースでは広告が約6割で、ユーザーから直接お金を頂くタイプの会員サービス・eコマース・決済が4割弱くらい。これでも広告の比率がだいぶ下がったのですが、半分にはしたいですね。データは、広告以外のあらゆるサービスを伸ばすためにも活用できますから」と述べています。

広告の売上が多い企業が直接ユーザーに商品・サービスを売るようになるケースが増えてきています。情報誌だけをやっていたリクルート社が読者に向けてスポンサーのサービスではなく自社の独自サービスを直接売るような事例があります。新聞社やTV局が独自で通販会社を作り読者や視聴者に売るようになってきているのも同じ流れです。

広告は確かに利益が出ることがありますが、景気の動向に左右され競争も激しい不安定な業界です。

せっかく自社サイトを見に来てくれるユーザーがいるのですからさらに利益率を高めて売上を増やすためには直販と選択肢が有効です。

これまでネットショップを運営して販売活動をしてきた企業は気をつけなくてはなりません。それはこうしたすでに訪問者数をたくさん抱える企業が独自商品を販売する流れになってきているからです。

激化する競争に対応するためにはこれまでの商売のやり方を見直す必要があります。これまで上手く行ってきたからという理由だけでこれまでのやり方を繰り返すことは許されません。ソーシャルメディアやモバイルの時代が到来して新しいネット販売の流儀、より利便性の高い商品とサービスがネットユーザーに求められるようになってきています。

丁度ヤフージャパンがこれまでの成功体験であるポータルサイトに頼らないという方針を出したように私達も謙虚な気持ちに立ち返り、新しい消費者の要求に応えていかなければなりません。

以上がヤフージャパンの今と将来展望から私達が学べるのではないかという4つのポイントです。

言葉だけではなく、行動により今後の取るべき方向性を教えてくれるヤフージャパンに感謝します。

鈴木将司の最新作品

プロフィール

フォローしてSEOを学ぼう!

| 2026年 01月 >> | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

| 1 | 2 | 3 | ||||

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |

最新記事

- 「新宿の矯正歯科」というクエリでAIモードに表示される方法

- AIモードで「池袋のエステサロン」と検索した時に表示される条件

- AIモードで「横浜駅周辺のパーソナルトレーニングジム」で検索した時に上位表示されるサイトの条件

- AIモードで取り上げられる整体院は何が違うのか?「川崎市の腰痛治療に強い整体院は?」で検証

- AIモードの使い方を初心者向けに完全解説【従来検索との違いもわかる】

- AI検索時代、ユーザーはどう商品・サービスを購入するのか?質問から始まる「新しい購買プロセス」

- ChatGPT時代に「検索」と「SEO」はどう変わり始めているのか― OpenAI公式・経済研究レポートが示す時代の転換点

- ChatGPTは人々の「仕事」と「学習」をどう変えているのか― OpenAI公式・経済研究レポートが示す「静かな変化」

- ChatGPTは実際にどう使われているのか?― OpenAI公式・経済研究レポートから読み解く「利用実態の全体像」

- ChatGPT・AIモード・Perplexity ではどんな検索クエリが入力されているのか?AI検索時代の「問い」を分析する

アーカイブ

- 2026年01月

- 2025年12月

- 2025年11月

- 2025年10月

- 2025年09月

- 2025年04月

- 2025年02月

- 2025年01月

- 2024年12月

- 2024年11月

- 2024年10月

- 2024年09月

- 2024年08月

- 2024年07月

- 2024年06月

- 2024年05月

- 2024年04月

- 2024年03月

- 2024年02月

- 2024年01月

- 2022年06月

- 2022年04月

- 2022年03月

- 2022年01月

- 2021年12月

- 2021年11月

- 2021年09月

- 2021年08月

- 2021年07月

- 2021年06月

- 2021年04月

- 2020年12月

- 2020年11月

- 2020年09月

- 2020年08月

- 2020年07月

- 2020年06月

- 2020年05月

- 2020年03月

- 2020年02月

- 2019年12月

- 2019年11月

- 2019年10月

- 2019年09月

- 2019年08月

- 2019年07月

- 2019年06月

- 2019年05月

- 2019年04月

- 2019年03月

- 2019年02月

- 2019年01月

- 2018年12月

- 2018年11月

- 2018年10月

- 2018年09月

- 2018年08月

- 2018年07月

- 2018年06月

- 2018年05月

- 2018年04月

- 2018年03月

- 2018年02月

- 2018年01月

- 2017年12月

- 2017年11月

- 2017年10月

- 2017年09月

- 2017年08月

- 2017年07月

- 2017年06月

- 2017年05月

- 2017年04月

- 2017年03月

- 2017年02月

- 2017年01月

- 2016年12月

- 2016年11月

- 2016年10月

- 2016年09月

- 2016年08月

- 2016年07月

- 2016年06月

- 2016年05月

- 2016年04月

- 2016年03月

- 2016年02月

- 2016年01月

- 2015年12月

- 2015年11月

- 2015年10月

- 2015年09月

- 2015年08月

- 2015年07月

- 2015年06月

- 2015年05月

- 2015年04月

- 2015年03月

- 2015年02月

- 2015年01月

カテゴリー

- パンダアップデート(20)

- ペンギンアップデート(5)

- スマートフォン集客・モバイルSEO(42)

- Google検索順位変動(5)

- Youtube動画マーケティング(8)

- コンテンツマーケティング(13)

- Web業界の動向(22)

- デジタルマーケティング(14)

- SNSマーケティング(11)

- 成約率アップ(8)

- SEOセミナー(4)

- 認定SEOコンサルタント養成スクール(2)

- 上位表示のヒント(162)

- ビジネスモデル開発(5)

- Bing上位表示対策(1)

- SEOツール(16)

- ヴェニスアップデート(1)

- スマートフォンSEO対策(19)

- アップルの動向(3)

- 人材問題(4)

- Googleの動向(20)

- AI活用とAEO・AIO(56)

- ローカルSEOとGoogleビジネスプロフィール(20)

- ドメイン名とSEO(7)

- アルゴリズムアップデート(45)

- Webの規制問題(8)

リンク集